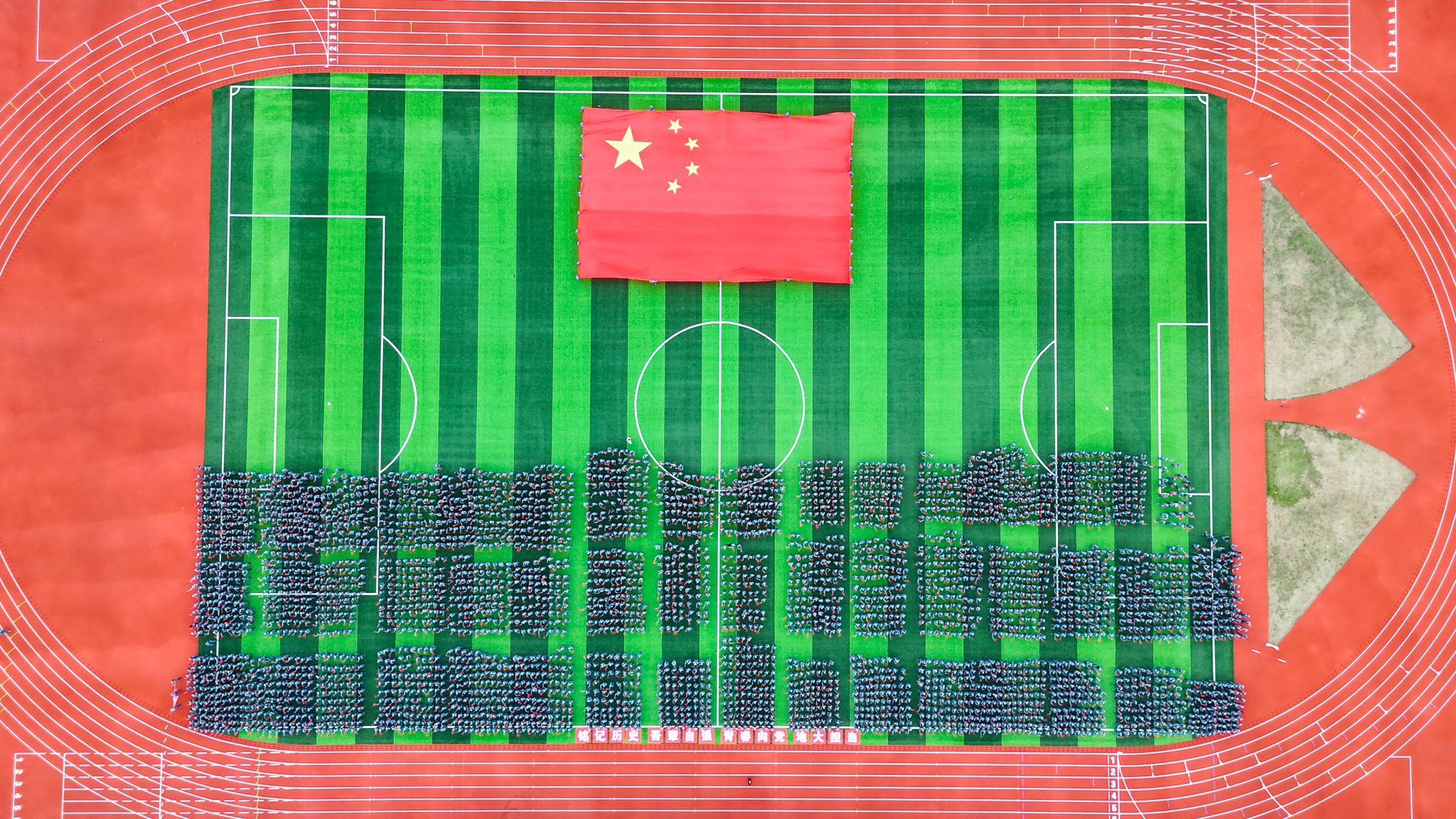

地大新聞網訊 9月21日,中國地質大學(武漢)2025級大學生軍訓匯演暨開學典禮在南望山校區西區操場舉行。

校黨委書記劉杰,校長李建威,中國科學院院士殷鴻福、謝樹成,教育部直屬高校黨建工作聯絡員謝守成,軍訓承訓單位空軍預警學院有關領導,校黨委副書記唐忠陽、王甫,副校長章軍鋒、胡守庚、夏帆、王文起,黨委常委、黨委組織部部長陳文武,教師代表、地球科學學院教授馬強,校友代表、中鐵第一勘察設計院集團有限公司高級工程師王杜江,各教學科研單位、管理服務機構主要負責人,教師代表,輔導員老師,高年級學生代表,全體承訓教官以及2025級全體本科新生參加典禮。

校黨委副書記王甫主持典禮。

奏唱國歌,舉行升旗儀式。

各學院新生組成的33個方陣斗志昂揚,以飽滿的精神、嚴整的隊形、嘹亮的口號,依次走過主席臺前接受檢閱,他們身姿挺拔如松、步伐整齊劃一,展現了地大學子積極向上的青春風采。

“地信低空創新項目研究組”飛行隊懸掛條幅飛行入場,展現了學校的校訓精神和人才培養目標,響應弘揚偉大抗戰精神、“請黨放心、強國有我”的號召。

軍體拳方陣由800名男生組成。他們的動作行云流水,剛勁有力,展現昂揚向上的精神風貌。

匕首操表演方隊由500名女生組成。她們英姿颯爽、剛柔并濟,傳遞出了永不退縮、勇往直前的必勝信念。

戰術方隊由20余名男生組成,他們在“炮火”隆隆、“槍聲”陣陣中,低姿匍匐、屈身躍進、精準射擊,突破層層封鎖防線,完成戰術目標,展示了一場扣人心弦的對抗演練。

副校長章軍鋒宣讀《2025年大學生軍訓團關于表彰先進單位和優秀個人的決定》。

校黨委書記劉杰向2025年新生軍訓承訓單位空軍預警學院贈送錦旗。

校長李建威作了題為《矢志報國向未來》的講話。他說,建校73年來,學校為黨育人為國育才的初心不改,地質報國科技強國的使命擔當不改,矢志成為地球科學領域世界一流大學的追求不改。學校的奮斗歷程和取得的輝煌辦學成就,是矢志報國的生動體現,是熔鑄于校訓精神、南遷辦學精神、攀登精神、搖籃精神的價值追求,是幾代地大人赤誠報國的精神底色。

李建威對新生提出期望。他說,青年是黨和國家事業的希望所在,是推動國家和社會進步的中堅力量,希望同學們堅定理想信念,樹立遠大志向,涵養家國情懷,勇擔歷史使命。“且將韶華付山河,不負青云少年時”,他勉勵青年學子發奮苦讀,躬行實踐,勤于思考,勇于創新,未來勇立時代潮頭、勇攀科技高峰,為以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興貢獻力量。

教師代表、地球科學學院教授、博士生導師馬強回顧了自己在地大求學的故事,“大學不是一個讓你變成別人的地方,而是一個讓你成為更好自己的地方”。他說,大學期間大家可能 “慢熱”,也可能“迷茫”,但這是成長路上最誠實的同行者,希望同學們踏實而堅定地走好每一步,用雙腳丈量大地,用雙手觸摸真實,用頭腦思索未知,用心去感受時代。

2025年“全國勞動模范”,全國五一勞動獎章、中國青年五四獎章、全國青年崗位能手標兵獲得者,我校校友代表、地質工程專業2009屆本科、2012屆碩士畢業生,中鐵第一勘察設計院集團有限公司高級工程師王杜江結合自身工作和成長經歷分享了三點體會:胸懷國之大者,方能海闊天空;勇擔急難險重,方成砥柱中流;堅持苦練本領,才能行穩致遠。他希望學弟學妹們,練好、練實、練深基本功,以國家民族的全局視角思考問題,將個人理想與國之所需有機統一,用具體的奮斗和實踐去實現偉大的理想,為服務國家戰略、踐行地質報國積蓄能量、貢獻力量。

在校生代表、校學生會主席團成員、地理與信息工程學院2022級本科生張鵬分享了他在地大讀到的“三本書”:“ ‘日月山河’,教我們敬畏萬物、胸懷寰宇;‘榜樣星辰’,引我們見賢思齊、勇毅前行;‘奮斗征途’,讓我們腳踏實地、不負年華。” 他希望和同學們一起,在這片仰望星空、腳踏實地的沃土上,讀懂屬于自己的“三本書”,寫下無愧青春、無愧時代的故事。

新生代表、資源學院2025級本科生李佳潤發言,她說,地質報國不是一句空洞的口號,需要我們用腳步去丈量,用實踐去書寫。她期待不久的將來,真正成長為“艱苦樸素、求真務實”的地大人,去“上天、入地、下海、登極”,扛起新時代地質人建設“美麗中國 宜居地球”的時代使命。

李佳潤與4位新生代表共同發出倡議:我愿與山海為伴,不斷攀登和挑戰,努力探求科學與真理。我愿以校訓為光,不畏艱苦和挫折,奮力抵達光輝的頂點。我將以此身長報國,在祖國和人民最需要的地方,傳承使命、綻放青春。以山河為卷,以青春為墨,以行動為筆,讓我們共同為地大、為祖國,續寫新的、更偉大的篇章!

與會校領導、院士為本科新生代表佩戴校標,全體2025級本科新生佩戴校標,成為光榮的地大人。

開學典禮最后,師生共同唱響《歌唱祖國》,祝福偉大祖國繁榮昌盛。(文/王俊芳 圖/王俊芳 焦思勤 李銳欣 張玉賢 孫長恒 孫穎 牛望博 大學生記者團 張瀚銘 李迅 王文坤 邱桂杰 審稿 尚東光)

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號