絨布冰川伸出的幽藍冰舌,透出喜馬拉雅山的陣陣寒意,冰川風逞威的前方,偉岸的珠穆朗瑪遮沒了半壁藍天。巍峨聳立的珠峰,是令各國登山者魂牽夢縈的圣地。對珠峰來說,攀登者是一波又一波的過客,而對中國攀登者而言,珠峰又意味著什么?我們為何要登珠峰?

“因為,祖國就在那里!”

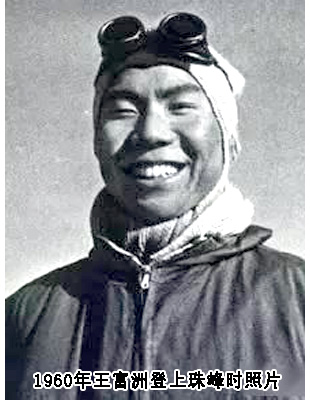

“我們自己的山,登上去,讓全世界看到,中國人!”1960年5月25日凌晨4時20分,中國登山隊從北坡勝利登頂成功,結束了中國人登頂珠穆朗瑪峰尷尬的空白歷史,實現了人類歷史上首次從北坡登頂珠峰壯舉,為世界登山史寫下了光輝的一頁,也讓中尼簽訂邊界條約時正式確定了珠峰北坡為中國領土,極大地促進了我國疆界的最終確定。

而當時成功登頂珠峰的中國登山隊隊長,便是北京地質學院1958屆畢業生、中國地質大學杰出校友王富洲。另外兩名成員為貢布、屈銀華。他們用不畏艱險、排除萬難、甘于奉獻的大無畏精神,為國爭光、祖國利益高于一切的愛國主義精神和團結協作、攻克難關的集體主義精神,生動詮釋了為國家而戰、為使命而戰的攀登者精神。在他們的影響下,一代代人朝著珠峰出發,繼續用雙腳丈量一個個新高程。

敢為人先 為國爭光登珠峰

中國完成人類首次從北坡登頂珠峰的最初計劃其實與蘇聯有關。時間回溯到上個世紀50年代,成立不久的新中國百廢待興,群眾體育運動蓬勃發展,但在登山運動方面一片空白。為了促進體育運動交流的友好往來,1955年5月,在全蘇工會中央理事會的邀請下,中華全國總工會派出了4名學員赴蘇聯學習現代高山登山技術。第二年春天,蘇方又派2名登山教練來華,在北京西郊八大處培訓了新中國最早的一批40多名登山運動員。培訓結束后,中國成立了以這批學員為主要隊員的第一支登山隊——中華全國總工會登山隊。王富洲于1958年選拔參加攀登珠穆朗瑪峰的登山隊員時就正式加入登山隊。

1957年11月,蘇聯向中共中央寄出一封建議信,信中提到組織蘇中聯合爬山隊,在1959年3月——6月登上珠峰,并以此作為中華人民共和國十周年紀念的獻禮。收到來信后,周恩來總理考慮到我國西藏邊境目前不能開放,本想婉轉謝絕。1958年4月5日,在時任國務院副總理兼任體委主任賀龍元帥的積極支持和建議下,周總理批示“可以考慮來。”1958年夏天,中蘇雙方在北京新僑飯店會談,共同制定了攀登珠峰的三年行動計劃:1958年偵察,1959年試登,1960年登頂,并達成共識,高山裝備、高山食品由蘇方負責,中方負責全部人員、物資從北京至珠峰山下的運輸,以及較低海拔的物資裝備。

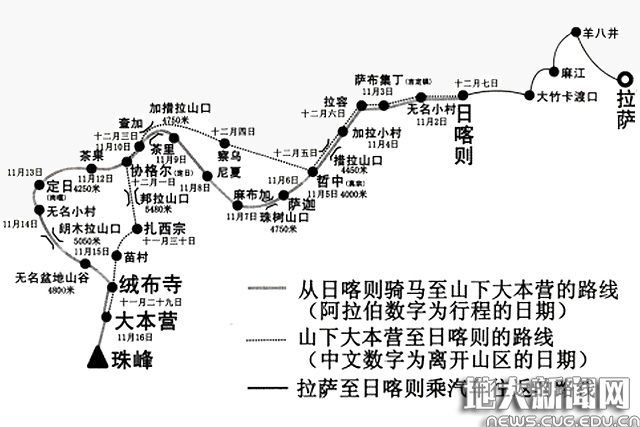

1958年中蘇珠峰登山隊偵查組進山路線示意圖

正當一切都在緊鑼密鼓的準備之際,西藏上層反動分子竟然公開發動叛亂。1955年3月中央就果斷平息了這場叛亂。但原定于5月份的中蘇聯合登頂珠峰計劃不得不中止。而后不久,中蘇關系持續惡化,蘇聯相繼撤出援華技術專家與科技設備,中蘇聯合攀登珠峰的計劃最終淪為泡影。

此時的中國正處于三年困難時期,更何況,中國正在與尼泊爾就兩國邊界勘定進行談判,雙方在珠穆朗瑪峰的歸屬上還存在一定的爭議,他們認為,中國人從來沒有登頂過珠穆朗瑪峰,珠穆朗瑪峰根本就不能算是中國的領土。

事實上,人類第一次登上珠峰頂峰是在1953年,英國和瑞士登山隊先后從尼泊爾境內的南坡成功登頂珠峰。但那時在中國境內的珠峰北坡,始終無人自此登上世界之巔,英國人數次在北坡折戟,以至于他們得出結論,想從北坡攀登這座“連飛鳥也無法飛過”的山峰,“幾乎是不可能的”。

在這種情況下,登頂珠峰如果能夠成功,對于鼓舞全國人民,戰勝暫時困難,打破“中國人連珠峰都沒有登頂過”的叫囂狂言,顯示中華民族的英雄氣概,無疑具有重要意義。而且,在另一鄰國印度也準備從南坡攀登珠穆朗瑪峰的情況下,中國登山隊攀登珠穆朗瑪峰就是勢在必行、行必成功的一場較量。

“他們不干,我們自己干!”在蘇聯中途退出登頂計劃后,賀龍同志堅定地說道,“任何人休想卡我們的脖子。中國人民就是要爭這口氣,你們一定要登上去,為國爭光。”經過多次討論,最終下定決心由中國登山隊從北坡獨立攀登珠峰。

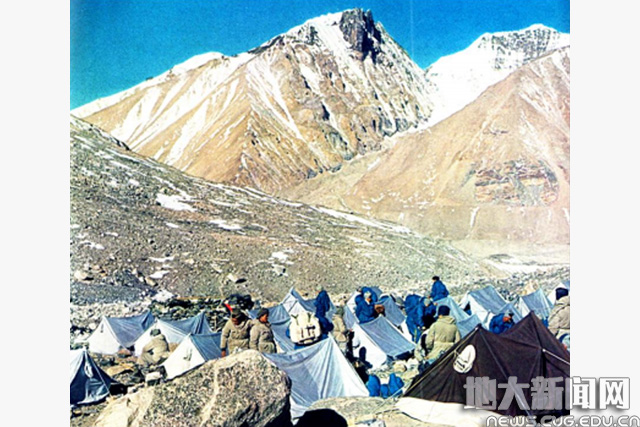

1960年2月,為完成登頂珠峰這個重要的使命,來自全國各地各行業的214人齊聚西藏,正式組成了中國珠穆朗瑪峰登山隊,并對此做出了充分準備。為了確保主力隊員的體力不會被過早消耗,登山隊組織了一支192人的先遣隊,并先后建立起大本營與位于海拔5400米、5900米和6400米的三個高山營地,儲備了大量裝備、食品,及至4月25日,已然在海拔7007米和8500處建立了四號營地和突擊營地。同時登山隊員們亦組織進行三次高山行軍。

第一號高山營地設立在5400米的東絨布冰川的右側磧上

3月25日,登山隊抵達珠穆朗瑪峰腳下的大本營,開始第一次行軍。在五星紅旗迎風飄揚中,一場由中國人征服世界最高峰的戰役就此打響。

缺氧、凍傷,三次行軍,登山隊員越來越少,登山隊一度陷入沮喪的低潮。就在焦急的情緒中,周恩來總理對中國登山隊的深切問候,并稱:“要重新組織力量攀登頂峰。”接著,賀龍副總理向大本營傳達了新的命令:“要不惜一切代價,重新組織攀登。剩下幾個人算幾個人,哪怕剩下最后一個人也要登上去!”

5月13日,正式確定了以許競為突擊隊隊長,王富洲為副隊長、第一候補突擊隊長,貢布、劉連滿、屈銀華等為突擊隊員,一共13人組成第四次高山行軍。

“不拿下頂峰誓不收兵!”5月17日清晨,絨布河谷上空云霧彌漫,在海拔5120米的登山隊大本營廣場上舉行的突擊頂峰誓師大會上,王富洲和隊員們手握國旗,莊嚴宣誓,整裝待發。當晚,登山隊員們全部抵達海拔6400米營地。其后三天的艱難跋涉,最終抵達海拔7600米營地。然而在剛剛抵達營地不久,就出了一件讓人意想不到的事情,唯一的一個報話機掉落,登山隊員們接收不到營地的指揮和傳遞的信息。

克服一切困難,一定要把祖國的五星紅旗插上珠穆朗瑪峰。(執旗手右為王富洲)

5月23日下午,擔任突擊主峰任務的許競、王富洲、貢布、劉連滿率先到達海拔8500米處的突擊營地,與等候在這里的負責拍攝登頂的屈銀華會合。這時,他們才發現,營地儲存的食品、氧氣等物資的相關信息都有誤。10瓶氧氣,已經有兩瓶已經空了。因為每個人需要背著兩瓶氧氣,因此,5個人中有一個人無法繼續登頂。最后,大家決定劉連滿留在營地,其余4人繼續向上突擊。

5月24日9時,王富洲、貢布等人自海拔8500米處的突擊營地開始向上突擊。然而剛走沒多遠,擔任隊長的許競暈倒,第一候補隊長王富洲臨危受命。他們立刻趕回了營地,讓運輸隊員屈銀華換下許競。繼而,王富洲帶著貢布、屈銀華、劉連滿三位隊員完成最后300米的最艱險的攀越行程。

8600米,8700米,肩負著光榮使命,王富洲與隊員們向著珠峰峰頂沖擊。終于,他們來到了矗立在8700米處的“第二臺階”,“飛鳥也無法逾越”的“第二臺階”是通往珠峰的最后一道難關,它旁邊深不見底的懸崖就是令登山者“談谷色變”的諾爾頓大峽谷。1922-1938年間,英國人先后7次在這里折戟沉沙,其中就包括享譽國內外的著名登山家瑪珞里和歐文。

那是光滑的垂直條壁,一共高30米,最難爬的地方有6米多。王富洲他們通過觀察,找到了一條縱向巖石裂縫,他們決定,沿著這條裂縫登上“第二臺階”。裂縫之上,便只剩下那最后6米高的光滑峭壁。巖壁的光滑,遠遠出乎王富洲他們的預料。巖壁之上,王富洲與隊友們冒著零下三十度的酷寒向上攀越。在王富洲的保護下,運動健將劉連滿在前面開路。他在左邊巖壁上打了兩個鋼錐,用雙手抓住巖壁,腳尖蹬著巖面,使出渾身力氣一寸一寸地向上爬去。然而巖石較碎,不受力,但凡身體稍微一歪,便會立刻摔回原地。劉連滿爬了不到2米,便摔了下來。時間就這樣一分一秒的流逝。

“25日天氣將要變壞”,這是王富洲他們先前所得到的氣象預報。因此必須趕緊爬上去!

在這緊要關頭,劉連滿想到了搭人梯的辦法。他自告奮勇,蹬伏在巖壁下,讓屈銀華踩著自己的肩膀往上爬。而屈銀華怕鞋上的三齒釘扎傷劉連滿,脫下了腳上的高山靴,只穿著單襪往上爬。在那樣的高寒地帶,在零下三十多度的酷寒之下,脫去高山靴即意味著凍傷,可屈銀華依舊義無反顧,為此他最后嚴重凍壞雙腳。

屈銀華先是在1米7左右的位置打進了一個冰錐,形成支點。而后又是站在劉連滿的肩膀上,在3米多高的位置又打進了一個冰錐。同時,另一名隊員貢布也是將冰鎬插入巖縫之中,形成了另一個支點。屈銀華一腳冰鎬、一腳冰錐,穿入繩子做好自我保護,第一個爬了上去。后續隊員們也是繼續“搭人梯”,一個托著一個,沿著屈銀華爬過的路線向上爬去。最終,在歷經五、六個小時的奮戰之后,4人成功跨越“第二階梯”。

“第二臺階”。圖為中國隊1975年在登珠峰時所拍,梯子也是1975年所搭。后來外國隊通過梯子很方便地就登上“第二臺階,他們稱此為“中國梯”

四人在崖上休息片刻后便繼續前行。然而,擔任開路任務的劉連滿這時卻倒下了。他因為先前消耗體力太大,兩腿已然是無法支撐住身體。在這種情況下,4人在海拔8700米左右的環境下召開了黨小組擴大會議。最終,王富洲決定將劉連滿安置在一個避風的大巖石旁的弧開坳槽中,然后帶領屈銀華、貢布繼續攀爬。

無論如何都要完成登頂任務!

當登山隊攀越到海拔8830米左右之時,危機又是接踵而至。本就物資不充沛的王富洲三人氧氣基本用光,寒冷、疲憊、高原反應等不斷向他們襲來,而他們卻只能依靠空氣中微弱的氧含量維持生命。盡管舉步維艱,但他們此刻仍舊負重前行。

“只有前進,不能后退”。秉持著堅定的信念,凌晨4點左右,在經受缺氧、寒冷、饑餓、干渴等生死考驗之后,世界最高峰------珠穆朗瑪峰的峰頂終于被中國登山隊員所征服!他們在世界巔峰展開中華人民共和國國旗,豪情萬丈。在下坡前,他們將毛澤東半身雕像用五星紅旗包裹著,放置在了頂峰西北角的巖石縫中。

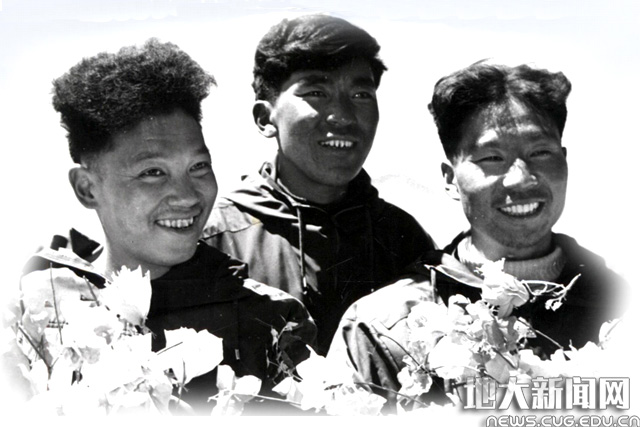

登山三英雄,左為屈銀華,中為貢布,右為王富洲

這是中國人第一次登頂珠峰,也創造了人類首次從北坡登頂的紀錄,此前從未有人征服過這條“死亡之路”。

消息傳出,頓時舉國沸騰。1960年6月7日,西藏各界代表萬余人齊聚拉薩,為凱旋歸來的登山英雄們舉行了盛大的歡迎儀式。26日下午,在北京工人體育場,國家體委、中華全國總工會和共青團中央舉行了7萬多人參加的盛大慶祝會,董必武、賀龍、羅瑞卿等黨和國家領導人親自到場,慶祝中國登山隊登頂珠峰。《人民日報》發表社論,高度肯定了“無高不可攀,無堅不可摧”的登山精神,鼓舞了全國人民建設社會主義的斗志。著名文學家郭沫若亦題詩一首《喜聞攀上珠穆朗姆峰》:“英雄肝膽夷天險,集體精神曠代功!”祝賀中國登山隊立下的曠世奇功!

在拉薩,各界人士召開勝利大會

在那個時代,作為國家官方媒體的人民日報一共發過兩次號外:一次,是1964年羅布泊的原子彈成功試爆;而另一次,則是1960年的中國登山隊成功登頂世界最高峰------珠穆朗瑪峰!對于那個年代的中國人而言,無論是1960年的登頂珠峰,還是1964年的原子彈成功試爆,都是引發民族自豪感的英雄壯舉!

“我當時參加登山隊,是為了完成國家交給的任務,那時候是一定要登上頂峰,要樹雄心、立壯志,不把珠穆朗瑪踩在腳下誓不罷休。”王富洲在后來的回憶中說道。“1960年,正是我國最困難的時期。我們肩負著黨和國家的重托和人民的企盼,首次成功征服珠穆朗瑪峰。在那時候,中國人首次征服珠峰的壯舉極大鼓舞了全國人民戰勝困難的士氣。”“國家那時遭災,連毛主席都很長時間吃不上肉,登山隊的供應能好到哪里去了平常大概也就吃個半飽,只有在真的登山前才能吃飽肚子,也談不上營養搭配。那時登山隊沒有專門的營養師,只有解放軍的炊事員。但是,我們很滿足,能登上珠穆朗瑪峰靠的是全國人民的無私支援。登山隊員穿的羽絨服,是上海工人加班趕制的,由于工藝水平不過關,穿在身上滾成了蛋,薄的地方只有兩層布。青藏高原風大,一吹冷得刺骨……”苦難時期的窘迫,王富洲依舊歷歷在目。

舍生忘死為國家,克服困難終凱旋。在人類首次從珠峰北坡成功登頂壯舉中為國爭光的王富洲名聞全國,自此成為中國人民叫起來朗朗上口、充滿自豪感的名字。而以王富洲、屈銀華、貢布三位登山英雄為代表的中國登山隊用生命、意志、信念和勇氣踐行了忠于祖國、無私奉獻、勇攀高峰的時代使命,譜寫出了一曲愛國主義和民族精神的時代贊歌,鑄就了中國乃至世界登山史上的不朽豐碑。

刻苦求學 攀登精神興母校

戰勝過世界最高峰的王富洲是新中國登山事業的奠基人和開創者之一,是長期奮戰在登山前線的優秀登山家,但在上大學前,王富洲從來沒有見過山,更沒有爬過山。河南省西華縣一個名叫南流渡口的村莊,是王富洲的家鄉。1935年,王富洲在這里出生。該地地處豫東平原,土壤肥沃,但天災人禍使得在這里生存的王富洲一家艱難地討生活。王家祖祖輩輩以種地為生,王富洲在家中排行老二,自小便要幫助家里維持生計,承擔起各種農活。“我8歲那年在村里上了小學。我邊念書邊勞動,從小就有勞動的習慣。隨著年齡的增長,割草,放牛,地里的活我全會干了。”對于幼時歲月,王富洲這樣回憶道。“那些打不倒我的,終將使我更強大”,少年的磨煉,使得王富洲的心性更加堅韌,努力向前、奮斗的信念愈加強勁。

1951年,王富洲以優異成績考入河南省淮陽中學,然而同年,王富洲的父親去世,全家的重擔落在他母親身上。淮陽中學離王富洲家足足有180里地,為了幫助母親一起養家,王富洲學習和農活兩頭兼顧。生活雖然艱辛,但每每談及未來的出路,王富洲也總是會對小伙伴們說:“我一定得考大學,只有考上大學才能成為國家棟梁。”在那個斗志昂揚的紅色年代,為國爭光便是無數青年的夢想,而王富洲同樣也是順應時代大潮,一身報國志!

王富洲在家鄉住過的房舍

1954年,在中國共產黨的領導下,“一五”計劃正在如火如荼的開展當中。而為了培養更多適用于經濟建設的人才,國家制定了優厚的教育政策。國家出錢培養大學生!王富洲聽到這個消息之時,激動之心,無以言表。他誓要“努力學習,報效祖國!”也是這一年,王富洲考入北京地質學院石油系,成為村里兩個僅有的大學生之一。

1956年,石油系14班同學圖書館前合影(王富洲前排左一)

應國家經濟建設需要而組建的北京地質學院,有著豐富的社團活動和體育活動,且十分重視學生綜合素質的培養。鑒于地質勘探測量等課程本身的特殊性,地院的學生能夠很好的得到野外生活技巧鍛煉。尤其是野外實習課,學生們需要去爬山采集礦石標本。野外實習是一件十分辛苦的事,時常要背著行李走幾十里路,但王富洲總是走在隊伍最前頭,并幫助體力不支的同學背地質包。他覺得自己有力氣,負重的事應該由他來做。

“我在大學學習的四年間,只有一條被子,沒有褥子,床板上只鋪一條白床單;沒有枕頭,用一摞書來代替。在吃穿方面我無所求,但對學習以及學校組織的各項活動,都積極去參加”。大學四年生涯,王富洲始終秉持地院艱苦樸素、求真務實的校風,吃苦在前、自覺自律、待人以誠。同時他又刻苦學習,積極參加各項活動。一直以來,他都是師長眼中的高徒,同學眼中的益友。1956年,王富洲由于各方面表現優異,被北京地質學院黨組織吸收為一名真正的中國共產黨員。

1958年起,北京地質學院將登山運動列為地質專業的必修課,每年結合測量實習在北京香山組織登山現場教學,同時在周口店開展登山訓練。王富洲生活在一望無際的豫東平原,從沒爬過山的年輕人,開始了他與登山運動的第一次接觸。

1958年6月,在王富洲畢業前夕,剛組建不久的中國登山隊需要選拔參加中蘇聯合登山隊一起攀登珠穆朗瑪峰的登山隊員,北京地質學院派出6名體育老師、2名專業教師和4名畢業生到香山登山訓練班參加集訓,他們成為北京地質學院開展登山運動最初的骨干。王富洲就是這個時候以良好的身體素質和心理素質條件入選,并加入國家登山隊,從此與登山結緣,參與到新中國登山事業的開拓與拼搏中。

在香山登山營集訓時,最嚴厲的是爬“鬼見愁”,教練員要求隊員們不但要在限定的時間內跑上跑下,有時還要背著人攀登。王富洲說:“只有一絲不茍地按照教練要求做,不怕多流汗,不怕多吃苦,才能練出真功夫。”他一直鼓勵自己“堅持!再堅持!登珠峰比這還要苦,一定要頂住。”秉著這樣的信念和勁頭,每次訓練,王富洲總能很好地完成教練規定的指標。

1958年8月下旬,中國派遣包含王富洲在內的46名登山運動員前往蘇聯和蘇聯隊員同登帕米爾高原上海拔7134米的列寧峰。王富洲下定決心:他是代表中國人來的,決不給中國人丟臉。9月7日,中蘇各17名隊員登上了列寧峰頂,王富洲是其中之一。在頒獎儀式上,蘇聯人把證書第一個頒給了王富洲。

1958年8月,去列寧峰途中,在烏茲別克奧什市,中國登山隊員合影(王富洲左二)

1959年,王富洲參加的中國男女混合登山隊在新疆境內慕士塔格山的攀登訓練中,成功登頂海拔7546米的慕士塔格山頂峰,創造了登山隊集體安全攀登海拔7500米以上高山人數最多的世界紀錄,也創造了女子登山高度的世界紀錄和女子攀爬海拔7500米以上高山人數最多的世界紀錄。

1960年5月25日,國家登山隊首次成功登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰,王富洲是成功登頂的3人之一。“這一成績的取得是用生命和鮮血換來的,其中可歌可泣的事跡難以用幾句話來表達。追憶這段經歷不勝感慨,如果沒有當年老師和領導的辛苦培養、關懷和諄諄教誨,也就沒有這一榮譽的取得”。王富洲追憶過去歲月,如是說道。言語中對地大師長教導,王富洲滿是感恩。

王富洲戰勝世界最高峰的壯舉的也為學校樹立了好榜樣。在喜報傳回后,學校專門下發了學習登山英雄事跡的決定,發起向王富洲同志學習的活動。全校掀起向登山英雄學習高潮,同時,在1960年第7期校刊上,用整整兩個版面刊登了事跡學習成果,高度肯定了王富洲他們的精神品質。因王富洲為國家做出了卓越貢獻,1993年,中國地質大學授予王富洲“優秀畢業生”稱號。

作為從地大走出去的知名校友,王富洲十分關心學校的發展。只要有時間,他常回母校看望、參加活動,學校有登山、科考座談會時,他也盡力熱心扶持、悉心指導,將自己的知識、經驗毫無保留地與同志們分享。在以王富洲為代表的登山先賢感召下,一批批地大人心無旁騖,無懼風雪、不懈攀登。60余年來,中國地質大學培養出6000多名登山人才,撐起中國登山界的半壁江山,是名副其實的攀登者“黃埔軍校”,師生們的足跡遍布祖國的天涯海角、邊疆大漠,踏遍了全球七大洲最高峰和南北兩極。

2003年,校領導代表學校祝賀人類首次成功登頂珠峰50周年時,與王富洲等登協校友在登協基地合影(左起王勇峰、楊昌明、王富洲、張錦高、李致新、次洛)

2009年,中國地質大學青藏高原登山、科考座談會合影留念(前排左六為王富洲)

中國地質大學校友會成立時,王富洲(前排左五)與校友合影留念

無畏忘我 逐夢雪山寄深情

“干了這么點事,給我這么多榮譽,我想不到。有點害怕。接受不了。”面對榮譽,王富洲謙遜的說道。成功登頂珠峰的突出成就,讓王富洲聞名遐邇,成為新中國登山事業中當之無愧的佼佼者。然而王富洲將榮譽看得很淡,他喜歡登山,而他也不負眾望,繼續跨上了征服名山大川的腳步。

1961年,王富洲在治好凍壞的雙手和雙腳后,又拿起冰鎬,登上了7500米的貢格爾久別峰。

1964年,王富洲作為中國登山隊副政治委員,帶領9名隊員成功登頂海拔8012米的希夏邦馬峰。中國登山隊征服了最后一座未被人類登頂的海拔8000米以上的高山,并創造了十名隊員集體登上8000米以上高峰的世界紀錄!

1975年,王富洲作為中國登山隊黨委書記兼政委,再次出征珠峰。而這次集體登頂珠峰人數之多,科考成績之大,在世界登山史上前所未有。最終,潘多等九名隊員自北坡登頂珠峰,并配合測繪工作者第一次實地測繪了世界第一高峰珠穆朗瑪峰的海拔高度------8848.13米,而這一數據也被當作國際標準,而被世界各國普遍承認和采用。另外,同行的藏族女同胞潘多成為自北坡登頂珠峰的世界女性第一人。

1993年,王富洲任國家體育總局登山運動管理中心主任、中國登山協會主席。在新的崗位上,他繼續發揚無私奉獻的“人梯”精神,積極培養年輕運動員。

1995年6月,王富洲正式退休。幾十年里,他帶領中國登山隊攀上一座座高峰,用自己的實際行動為祖國和人民贏得了崇高榮譽。1959年獲得運動健將稱號,1960年、1964年兩次獲得體育運動榮譽獎章,1981年獲國家級教練稱號。

王富洲所獲榮譽

王富洲的一生就是一部山的集錦,而他總能記得每一次登山的因由和故事。在家人眼里,他無疑是一座“大山”,屹立不倒;而在他自己心里,他又是那個不斷攀越高峰的攀登者。由于長期從事登山活動,王富洲落下了手指殘疾、腦血栓與視力障礙等病癥,但他仍關心著中國登山事業的未來。

也有人曾問王富洲:“您后悔過嗎?哪怕只有一點兒,哪怕只有一次?”王富洲明確表明了自己參加登山隊的初衷:“我參加登山隊,就是為了完成黨和國家交給的任務,那時候是一定要登上頂峰,要樹雄心、立壯志的。和我一起登上珠穆朗瑪峰的人有的被凍掉了耳朵,有的被凍掉了鼻子,還有的十個腳趾都被凍掉了。有些同志都獻出了生命,犧牲了,我的傷殘算不了什么!當時,大家有一個共同的口號‘英雄氣概山河,敢笑珠峰不高’。同志們在登山過程中也提出來要發揚團結精神,右胳膊摔斷了,用左胳膊幫助同志,團結成一股繩,不登上珠穆朗瑪的頂峰決不罷休。”王富洲的心已經緊緊的熔鑄在國家與集體之上。對于當時年逾古稀的王富洲來說,也許很多事情和記憶都已模糊,但1960年攀登珠峰的往事卻歷歷在目。

2015年7月18日晚,王富洲因病在北京去世,享年80歲。

王富洲在京逝世后,各方震動。新華社發布體育專電,援引中國登山協會唁電,稱頌“以王富洲同志為代表的老一輩登山家所創造的登山精神已遠遠超過了體育本身,成為激勵和鼓舞全國人民不畏艱險、頑強拼搏的動力源。”

面對王富洲這位登山界名將的逝世,中國登山協會主席李致新遲遲不能接受。在他心中,王富洲“是我們的英雄,也是中國登山界的開拓者”據李致新回憶,王富洲為人十分熱心,在任時,經常幫助登山隊員與后勤人員。從分配住房,到孩子上學、解決戶口問題,王富洲都來者不拒,因而大家都親切的稱呼他為“老政委”。

“我覺得父親最難能可貴之處,就在于堅守信念,他的信念就是‘無我’。”追憶起父親,女兒王毅首先想起的便是父親那“無我”的信念,在王毅的記憶里,父親在地院求學之時,便將“無我”二字給刻上了飯缸。漸漸地,“無我”便成了父親王富洲的個人信念。“即便是在登山成功后面對名譽和地位,他也一直強調這是集體功勞,而不愿過多提及個人。”在王毅眼中,父親王富洲就是這樣一個不計個人得失,切實為集體利益著想的人。“父親經常說的一句話是:當時心里只有一個想法,國家利益高于一切,一定要完成國家交給我的任務!”提起父親王富洲,王毅很是驕傲。

“成功不敢隨便說,起碼,要把一件事情完成,除了有始有終之外,做這件事的人必須做到自覺自律,心無旁騖,這是最重要的。”王富洲這樣告誡自己。回顧王富洲同志的一生,他就堅持干好登山這一件事,7134米的列寧峰,7546米的慕士塔格峰,7500米的貢格爾久別峰,8012米的希夏邦馬峰,8844米的珠穆朗瑪峰,一座座高峰、一次次攀登,為了心中的理想和信念,他都無畏前行。王富洲心懷強烈的政治責任感和歷史使命感,洋溢著不畏艱險、不怕犧牲的英雄氣概。他用以大局為重、擔當作為、淡泊名利的實際行動,鑄就了愛國奉獻、刻苦訓練、團結戰斗、無私忘我、勇于攀登的中國登山精神,也鼓舞和激勵著一代代地大人向著世界科學高峰奮勇前進。 (文稿創作|校史館地大紅色故事創作團隊 南望蘭臺校史研習社)

中國地質大學 學校辦公室 版權所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號 郵編:430074 鄂ICP備15021562號-1  鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號