地大新聞網訊(通訊員 王德輝)近日,由我校沈俊研究員、喻建新教授、馮慶來教授、謝樹成院士,以及中國科學院南京古生物研究所王永棟研究員和李麗琴博士等組成的科研團隊,在三疊紀-侏羅紀之交陸地生態系統古環境研究上取得新進展,他們發現火山活動是陸地風化和碳循環波動的主要誘因,成果在《自然·通訊》發表。

距今約兩億年前的三疊紀-侏羅紀之交大滅絕的主要原因,被認為與“中大西洋火成巖省”的大規模火山熔巖噴發有關。火山活動向大氣中排放了大量的輕碳同位素和甲烷氣體,造成了全球范圍內的碳同位素負偏現象,不斷增加的大氣CO2等溫室氣體,造成了氣候變暖,海洋缺氧和海水酸化,并造成了之后侏羅紀早期的大陸化學風化作用不斷增強。但是,有關火山作用、碳同位素漂移和大陸化學風化作用之間內在關系,在很大程度上是推斷的,迄今尚未得到有力的證據。

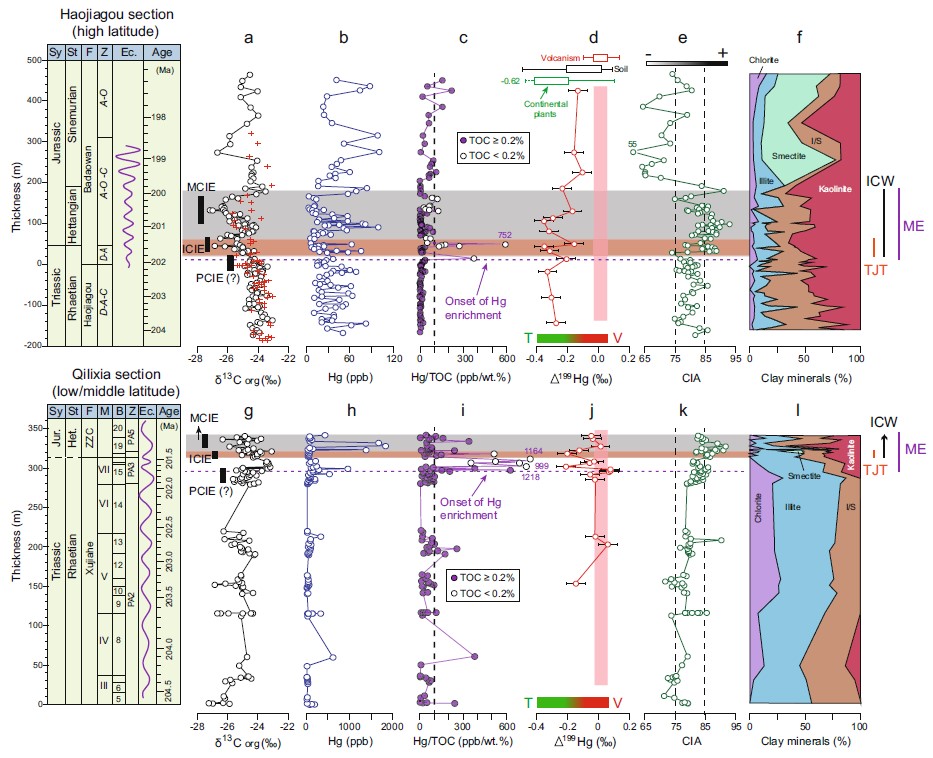

新疆準噶爾盆地郝家溝剖面(上)和四川盆地宣漢剖面(下)圖

研究團隊選擇了東亞地區代表高緯度(新疆準噶爾盆地的郝家溝)和中低緯度(四川盆地宣漢地區)的兩個發育連續的三疊紀-侏羅紀之交地層剖面,開展多種方法的分析和研究,包括有機碳同位素、汞濃度和同位素、化學蝕變指數和粘土礦物等,目的在于探究三疊紀-侏羅紀之交界線陸地沉積物中火山活動的記錄及大陸化學風化響應。這些剖面遠離中大西洋大火成巖省, 可以探究該時期大西洋大火成巖省對遠離其噴發口區域的影響。

新疆準噶爾盆地和四川盆地兩個三疊紀-侏羅紀之交地層剖面的多參數分析結果,包括碳同位素、汞元素、化學分化指數以及黏土礦物等指標

研究結果顯示,在距今2.01億年的三疊紀-侏羅紀之交大滅絕界線附近,位于東亞地區的準噶爾盆地和四川盆地的兩個剖面都顯示出明顯的汞濃度的富集并伴隨著碳同位素的負偏,指示火山噴發對汞和碳循環有著巨大的影響。化學風化指數和高嶺土含量在汞富集層位附近表現出明顯的升高,這反映該時期化學風化的強度明顯加強。研究發現:位于高緯度地區的準噶爾盆地,其化學風化作用的加強與汞濃度的峰值幾乎同時發生;而位于中低緯度的四川盆地,化學風化強度增大則滯后于汞濃度的峰值約20萬年,這說明火山活動引起的化學風化強度增大在高緯度反應更快。利用LOSCAR模型分析,顯示陸地化學風化加強,對當時大氣CO2有非常重要調節作用。研究還發現,增強的化學風化作用持續了約200萬年,這些數據還表明,在氣候變暖過程中,高緯度大陸環境對風化強度的變化比低/中緯度地區更敏感。

該研究結果表明,在遠離泛大陸的特提斯東緣地區也具有顯著的火山活動信號,表明在三疊紀-侏羅紀之交的火山活動影響可能擴大到全球范圍;作為對火山噴發的響應,陸地化學風化強度在三疊紀與侏羅紀之交出現明顯的增大,并且高緯比中低緯地區的響應程度更顯著;化學風化是三疊紀與侏羅紀之交火山活動活躍期,地球系統自我調節和吸收大氣CO2、增加碳匯的重要手段。

本項研究得到了國家自然科學基金特提斯重大計劃重點項目、中國科學院戰略先導項目、教育部111項目和國際地球科學計劃項目等聯合資助與支持。(文字編輯 龐偉紅)

中國地質大學 學校辦公室 版權所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號 郵編:430074 鄂ICP備15021562號-1  鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號