地大新聞網(wǎng)訊(通訊員 徐燕 李富強 隋吉祥 劉安璐 周迪)火山噴發(fā)時,熾熱的巖漿及其包含的固體巖塊,劃出一道道美麗的弧線,在飛行過程中快速冷凝,然后重重地摔落地面,就像大炮打出去的炮彈,這就是火山彈。

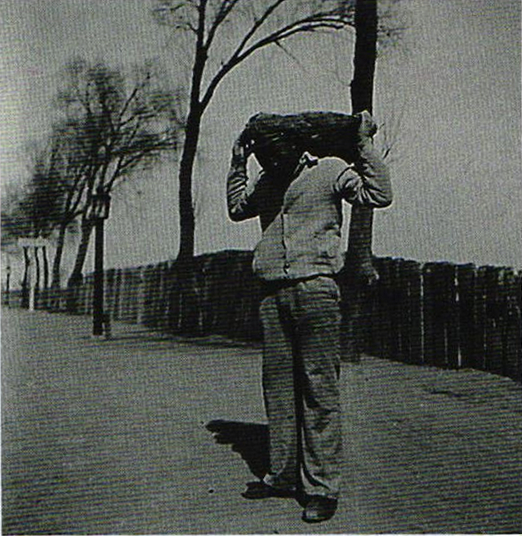

王大純先生1937年在山西大同采集的火山彈樣本,現(xiàn)藏于逸夫博物館

在中國地質(zhì)大學(xué)逸夫博物館三樓礦物巖石展廳“巖石的循環(huán)”展項,有一塊1937年采自山西大同的火山彈。在它的背后,有著中國地質(zhì)大學(xué)王大純教授跨越70年的付出和堅守。

前世:像炮彈一樣發(fā)出

眾所周知,巖石是構(gòu)成地殼的物質(zhì)基礎(chǔ)。按成因可分為巖漿巖、沉積巖和變質(zhì)巖,而這三類巖石是不斷轉(zhuǎn)化、循環(huán)往復(fù)的。火山彈是火山作用的固體噴發(fā)物的一種,主要產(chǎn)于新生代火山分布區(qū),多含氣孔構(gòu)造,外殼往往由于快速冷卻而呈玻璃質(zhì)。

熊桃菊、黃伯裔1983年采自黑龍江五大連池的欖球狀火山彈標(biāo)本,現(xiàn)藏于逸夫博物館

熊桃菊、黃伯裔1983年9月采自黑龍江五大連池的牛角狀火山彈標(biāo)本,現(xiàn)藏于逸夫博物館

熊桃菊、黃伯裔1983年采自黑龍江五大連池的繩狀火山熔巖標(biāo)本,現(xiàn)藏于逸夫博物館

熊桃菊、黃伯裔1983年采自黑龍江五大連池的棘刺狀火山熔巖標(biāo)本,現(xiàn)藏于逸夫博物館

火山噴發(fā)時,將地下炙熱的巖漿像發(fā)射炮彈一樣噴射到空中。在空中快速飛行過程中,熔巖因流體動力學(xué)的原因,還會作自身的旋轉(zhuǎn)運動,一邊飛行,一邊旋轉(zhuǎn)、冷卻,于是就形成了流彈形、麻花形、紡錘形、橢球形、陀螺形、牛角狀等奇特的形狀。

在撞擊地面那一霎那,如果熔巖還沒有徹底冷卻凝固,火山彈就可能被摔成餅狀、牛糞狀或呈其他的不規(guī)則狀。如果地面堅硬,在撞擊地面那一霎那,熔巖已經(jīng)冷卻凝固,火山彈則會被摔得粉身碎骨。

火山彈大小差別很大,一般長在5—50厘米之間,越大的火山彈越是降落在離火山口近的地方,例如火山口附近及火山錐的斜坡上,地質(zhì)學(xué)家據(jù)此可以確定古火山口的位置。

據(jù)了解,火山彈有空心火山彈、有核火山彈等,鑒別火山彈的關(guān)鍵在于觀察表層到內(nèi)部的顏色、氣孔、結(jié)晶程度是否具同心狀的變化。由于人為采集和破壞,外形完整的火山彈不多見,是具有科學(xué)研究價值的觀賞石之一。

今生:幸如明珠被君識

在距今約70萬年到10萬年前的山西省大同地區(qū),曾經(jīng)有三個時期大規(guī)模的火山活動,形成了典型的火山錐體。雖然現(xiàn)在早已是死火山群,卻為我們遺留下了東亞大陸的稀有自然遺產(chǎn)——大同火山群。2012年12月,被批準(zhǔn)為山西大同火山群國家地質(zhì)公園。

大同火山群,是唯一發(fā)育在黃土高原上的死火山群,也是中國著名的第四紀(jì)火山群。目前已知有30余座,分布在大同市云州區(qū)和陽高縣境內(nèi)。

在大同火山群中,海拔1369米的金山是最值得考察的一座。由于噴發(fā)時巖漿外流沉積,看上去就熠熠生輝,像鉆石或金子一樣發(fā)光,故得名“金山”。在金山的四周,有許多截頂圓錐狀的小火山,它們環(huán)繞著金山,就像一個個孩子依偎著他們的母親,情態(tài)可愛。

1937年春,在清華大學(xué)地學(xué)系主任馮景蘭教授的帶領(lǐng)下,時年22歲的清華大學(xué)大二學(xué)生王大純和同學(xué)一起,來到了山西省大同東北的金山火山群一帶,考察這里的地質(zhì)現(xiàn)象。

1937年春,王大純先生扛著火山彈到火車站

下了火車來到金山火山群后,同學(xué)們?nèi)逡唤M,開始觀察起四周。王大純很快發(fā)現(xiàn)了大大小小不計其數(shù)的火山彈。它們中部凸起,兩端漸細,而且向相反方向扭轉(zhuǎn)。其中有一塊最大的,長徑約40余厘米,短徑約30厘米,厚約20余厘米,重約30公斤。

覺得這個“大家伙”很值得做標(biāo)本,年輕的王大純就開始動手搬。火山彈真的很重,試了試,覺得自己還可以扛得起,于是,他下定決心搬回去。靠著肩扛,最終把這個“大家伙”弄到了火車站,并運回清華大學(xué)。

北京地質(zhì)學(xué)院成立后,這塊火山彈曾經(jīng)擺放在博物館門口。1975年學(xué)校南遷武漢后,這塊火山彈跟隨師生一同南下,至今已歷經(jīng)近50載風(fēng)雨。

記者看到,這塊火山彈標(biāo)本遍體為深棕色,呈紡錘形,表面光滑,沒有突起和裂紋,氣孔構(gòu)造發(fā)育完全。據(jù)了解,這塊火山彈成分為基性熔巖,可以直接反映巖漿的成分和物質(zhì)來源,是有科學(xué)價值的珍稀標(biāo)本。

踐行:丹心向陽綻光芒

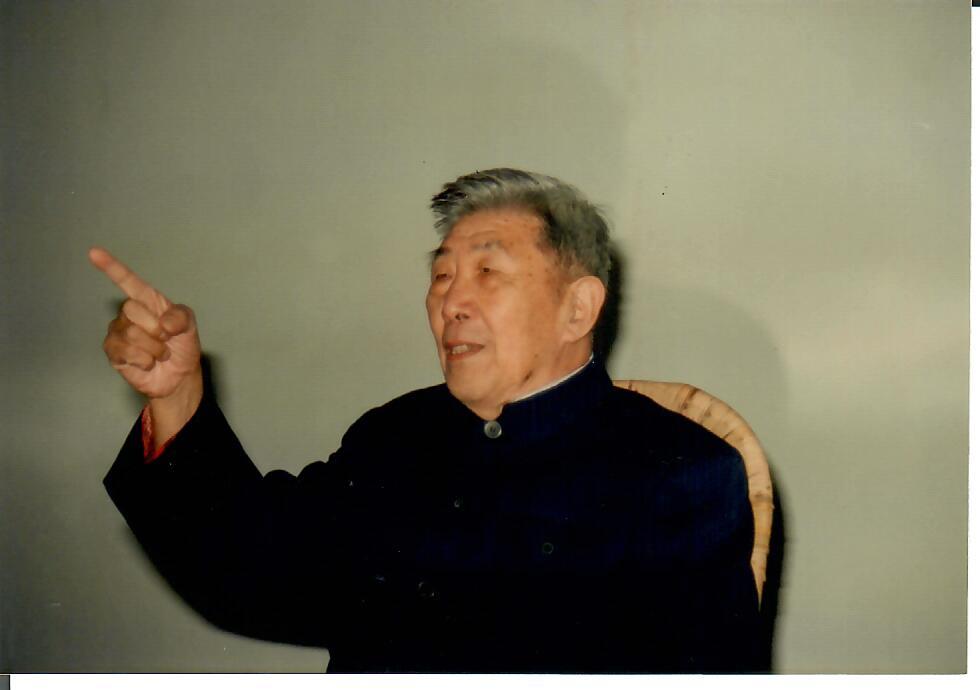

王大純先生是我國著名水文地質(zhì)專家和教育家,1915年10月出生,2007年1月8日與世長辭,享年92歲。他的一生,為中國水文地質(zhì)與工程地質(zhì)學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)做出了重要貢獻。

自學(xué)生時代,王大純先生就是愛國主義的忠實踐行者。1935年,他自南開大學(xué)考入清華大學(xué)地質(zhì)系,同年投身到“一二·九”抗日救亡學(xué)生運動中。火山彈運回學(xué)校后不久,“七七事變”爆發(fā)。面對日本帝國主義的瘋狂侵略,王大純義憤填膺,毅然休學(xué),前往陜西臨潼投入到抗日的洪流中。1939年奔赴延安,進入抗日軍政大學(xué)。1941年,他輾轉(zhuǎn)赴云南昆明西南聯(lián)合大學(xué)復(fù)學(xué),1943年畢業(yè)后,他在云南鹽務(wù)管理局任技術(shù)員,負責(zé)找鹽礦,后又在滇西進行地質(zhì)調(diào)查。1946年,王大純?nèi)胛髂下?lián)合大學(xué)任教,后隨校遷回北平,任北京大學(xué)地質(zhì)系教員。1949年加入中國共產(chǎn)黨。1952年北京地質(zhì)學(xué)院成立后,他調(diào)入北京地質(zhì)學(xué)院執(zhí)教。

1951年6月至1953年9月,王大純參加政務(wù)院文化教育委員會組成的西藏工作隊,隨軍入藏進行科學(xué)考察,發(fā)現(xiàn)了幾十種礦藏資源,是首批進入西藏進行地質(zhì)調(diào)查的科學(xué)工作者,也是我國地質(zhì)工作者到珠穆朗瑪峰地區(qū)進行科學(xué)考察的第一人。

傳承:桃李天下自成蹊

1953年從西藏回北京后,由于國家急需水文地質(zhì)和工程地質(zhì)專業(yè),王大純投入到北京地質(zhì)學(xué)院水文地質(zhì)專業(yè)的建設(shè)中,歷任北京地質(zhì)學(xué)院水文地質(zhì)及工程地質(zhì)系教研室主任、系主任等職。學(xué)校南遷武漢后,他響應(yīng)國家號召,來到武漢地質(zhì)學(xué)院,五十余年獻身于地質(zhì)、水文地質(zhì)教學(xué)與科研事業(yè)。

王大純先生 屠傲凌 攝

王大純是我國水文地質(zhì)學(xué)科的開創(chuàng)者和奠基人之一,是新中國成立后由政府批準(zhǔn)的第一批教授職稱獲得者,是我國水文地質(zhì)專業(yè)的第一位教授,首批博士導(dǎo)師,為我國水文地質(zhì)事業(yè)培育了幾代英才。他主編的《普通水文地質(zhì)學(xué)》1960年問世,1964年修訂再版,1980年更名為《水文地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ)》重新出版,1986年、1995年修訂再版。這本書在幾十年內(nèi)出了多個版本,內(nèi)容不斷更新和擴充,曾榮獲全國優(yōu)秀教材一等獎,成為我國水文地質(zhì)學(xué)經(jīng)典教科書。

2012年,為紀(jì)念王大純先生為中國水文地質(zhì)與工程地質(zhì)學(xué)科發(fā)展做出的貢獻,由王大純生前好友和學(xué)生聯(lián)合發(fā)起成立了“王大純基金”,面向研究生個人或團隊設(shè)立“王大純創(chuàng)新獎學(xué)”,每項獎勵2萬元。面向本科生設(shè)立“王大純勵志獎學(xué)金”,每人獎勵6000元。

王大純基金主要倡議人和發(fā)起人、上海未爾弗翔新投資管理有限公司董事長、1978級校友殷昌平說:“我目前取得的些成績,無不與王先生當(dāng)年的悉心教導(dǎo)有關(guān)。基金的設(shè)立就是為了傳承前輩艱苦奮斗、勇攀高峰的精神,激勵廣大學(xué)子勤奮鉆研、勇于創(chuàng)新,獻身祖國自然資源事業(yè)。”

2020年,殷昌平校友再次捐贈20萬元,繼續(xù)支持設(shè)立“王大純基金”。2020年新冠疫情期間,殷昌平向母校和援鄂醫(yī)療隊捐贈價值100萬元的126箱蜂蜜。2021年,又將優(yōu)之蜜拍賣資金31.8萬元捐贈到王大純基金。

據(jù)了解,王大純基金項目總額約157萬元,已獎勵29名研究生、100名本科生。其中,其中,一半以上的學(xué)生走上了水文地質(zhì)與工程地質(zhì)學(xué)的科研之路。

王大純先生雖然已駕鶴西去,但火山彈依舊默默在逸夫博物館展示,仿佛在告訴人們:每一顆石頭都有一個故事,每一棵草都會開出花來。關(guān)于成長,關(guān)于傳承,我們依然在思考和探索,那是一條黨指引的光明之路,必將越走越寬,越走越廣。(編輯 程曉龍 審稿 陳華文)

中國地質(zhì)大學(xué) 學(xué)校辦公室 版權(quán)所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號 郵編:430074 鄂ICP備15021562號-1  鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號

鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號