地大新聞網(wǎng)訊(記者 程曉龍 通訊員 蘇春梅)近日,我校生物地質與環(huán)境地質國家重點實驗室陳中強教授團隊,聯(lián)合英國布里斯托大學Michael J. Benton教授、美國南加州大學David J. Bottjer教授,以及地質過程和礦產資源國家重點實驗室趙來時教授團隊等國內外合作者,利用遺跡化石大數(shù)據(jù),以二疊紀—三疊紀之交為例,評價以軟軀體生物為主導的內生動物生態(tài)系統(tǒng)在生態(tài)大危機之后的抗災恢復能力,揭示了它們在溫室海洋中的復蘇過程和機制。相關成果以“早三疊世溫室世界內生動物生態(tài)系統(tǒng)的抗災恢復能力”(Resilience of infaunal ecosystems during the Early Triassic greenhouse Earth)為題,6月29日在線發(fā)表于《科學·進展》(Science Advances)“亮點文章”重點欄目。文章第一作者為我校生物地質與環(huán)境地質國家重點實驗室馮學謙副研究員,通訊作者為陳中強教授。

發(fā)生在2.52億年前的生物大滅絕,是地球有史以來遭受最大的一次生態(tài)危機。在這次大災難中,90%以上發(fā)育骨骼的海洋物種在6萬年內永遠滅絕。然而,海洋生物還包括那些通常不被保存下來的軟軀體動物,它們的活動行為在地史時期以遺跡化石的形式保存下來。因此,遺跡化石記錄是全面評價整個海洋生態(tài)系統(tǒng)在生態(tài)大危機中的抗災恢復能力的重要補充。

軟軀體動物在海洋生態(tài)系統(tǒng)中扮演生態(tài)系統(tǒng)工程師的角色,它們通過改造棲息環(huán)境的物理化學性質而增加生物地球化學梯度的復雜性等,如對沉積物中的有機質的利用而影響碳循環(huán)以及對營養(yǎng)元素如氮、磷等的再循環(huán)作用,增強了生態(tài)空間的開拓和營養(yǎng)物質的利用,從而對生物多樣性產生顯著的正反饋作用。目前,學術界對大滅絕后生態(tài)系統(tǒng)工程是否對生態(tài)系統(tǒng)的復蘇產生影響及其潛在的反饋機制和環(huán)境制約尚不清晰。

該研究通過對我國26條代表不同環(huán)境的二疊系—三疊系地層剖面記錄的2萬余枚遺跡化石進行系統(tǒng)研究,定量評價遺跡多樣性、遺跡差異度、生態(tài)空間利用以及生態(tài)系統(tǒng)工程等動物行為和生態(tài)參數(shù)的演化趨勢,發(fā)現(xiàn)軟軀體生物在大滅絕后約300萬年(早三疊世斯密斯亞期)就已經(jīng)復蘇,遠遠早于骨骼生物的復蘇,后者直到大滅絕后800萬年(中三疊世)才全面復蘇。此外,多種定量相關性模擬分析表明,軟軀體生物的復蘇過程與外部環(huán)境變化相關性很低,表明大災難后海洋生態(tài)系統(tǒng)的復蘇過程相比外部環(huán)境制約,可能更受控于海洋內部生物之間的相互作用。

圖1.我國二疊系-三疊系地層中記錄的遺跡和實體化石的生態(tài)功能多樣性演化趨勢圖。A,遺跡化石;B,實體化石;C,淺水環(huán)境表棲固著濾食生物與食沉積物造跡生物多樣性對比圖。D,深水環(huán)境對比圖

此外,研究人員通過相同環(huán)境中遺跡和實體化石記錄對比研究發(fā)現(xiàn),生態(tài)大危機后軟軀體生物的生態(tài)系統(tǒng)工程師和具骨骼的游泳生物多樣性均在斯密斯亞期恢復到大滅絕前的水平(圖1)。游泳生物具備自由移動能力,在大危機中能夠迅速逃離惡劣環(huán)境條件,避難至更有利的環(huán)境之中,它們處于食物鏈的頂層。相反,造跡生物棲居海底表面或沉積物中,處于食物鏈金字塔的下層。這兩種功能群生物卻在大滅絕300萬年后同時復蘇,反映食物鏈下層的造跡生物通過營養(yǎng)和能量“自下而上的”傳遞機制對上層高級消費者產生明顯的正反饋作用。

研究還發(fā)現(xiàn),在碳酸鹽巖臺地—緩坡等淺水環(huán)境中,軟軀體內棲生物與表棲固著殼體生物之間存在著偏害共生現(xiàn)象,即造跡生物的“推土機”行為一方面為海底沉積物帶來生機,另一方面使海底沉積物變得不穩(wěn)固,堵塞了表棲固著濾食生物身體的過濾結構,從而破壞了表棲固著生物的棲息環(huán)境。這種偏害共生現(xiàn)象抑制了底棲固著生物的災后復蘇。

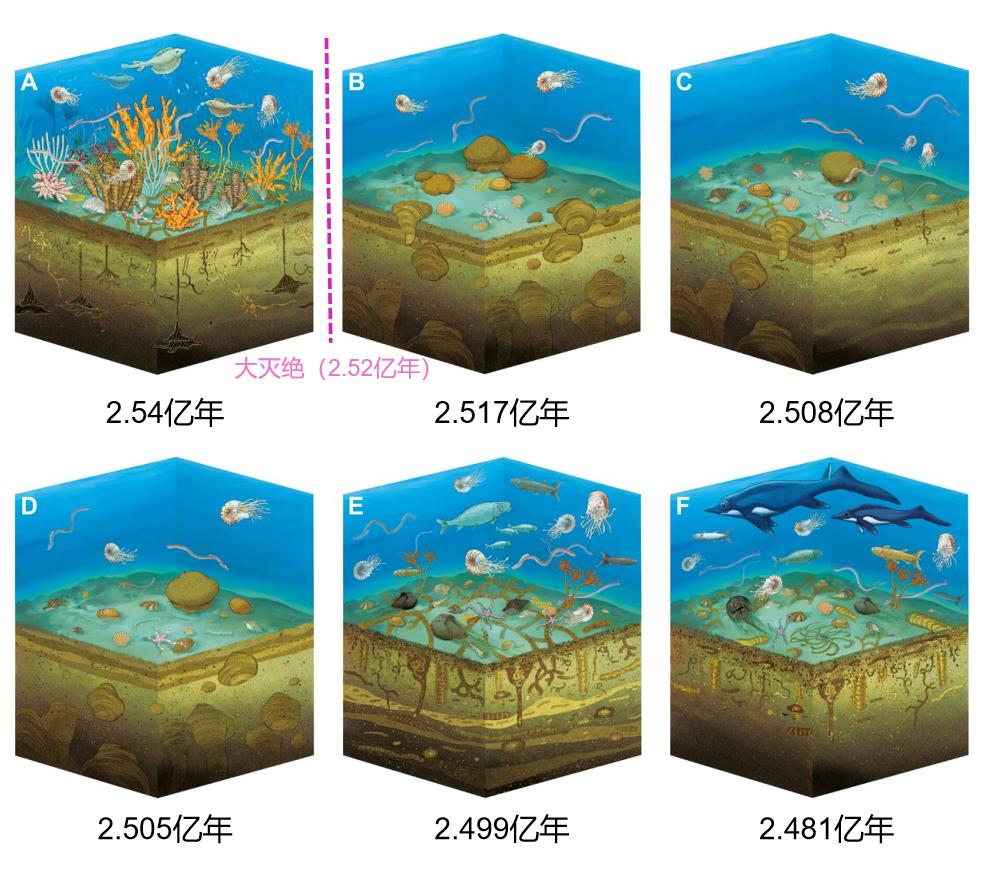

圖2. 二疊紀-三疊紀之交海洋生態(tài)系統(tǒng)不同功能群生物(如游泳、底棲和軟軀體內棲生物)的棲居生態(tài)恢復圖(繪圖者:姜雅奇,中國地質大學(武漢)藝術傳媒學院研究生;指導老師:徐莉副教授)

因此,在生態(tài)大危機之后的溫室海洋中,軟軀體生物調控了整個生態(tài)系統(tǒng)的復蘇過程。其中,生態(tài)系統(tǒng)工程師在一定程度上觸發(fā)了生物演化創(chuàng)新和輻射(圖2),重演了5億年前動物早期演化的一幕。該項研究為深時生物影響環(huán)境提供了實證。

該研究得到了國家自然科學基金創(chuàng)新群體項目、國家自然科學基金重點項目、國家自然科學基金基礎科學中心項目以及特提斯重大研究計劃重點項目的共同資助。(審稿 陳華文)

文章鏈接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo0597

中國地質大學 學校辦公室 版權所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號 郵編:430074 鄂ICP備15021562號-1  鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號

鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號