地大新聞網(wǎng)訊(記者王俊芳)如何盡可能降低損耗,測試嫦娥五號月壤樣品的粒度和礦物組成?近日,我校佘振兵、汪在聰教授科研團(tuán)隊(duì)在月壤研究中取得了新進(jìn)展:該團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種樣品消耗極低的新技術(shù),可同時(shí)測定月壤的粒度和礦物組成,對于解釋月球深空探測軌道遙感光譜數(shù)據(jù)、理解月球巖漿活動和空間風(fēng)化過程具有重要意義。《中國科學(xué):地球科學(xué)》雜志中英文版同時(shí)在線發(fā)表該研究成果,第一作者為我校地球科學(xué)學(xué)院博士生曹克楠,佘振兵教授為通訊作者,汪在聰教授等為合作作者。

去年7月,我校地球科學(xué)學(xué)院汪在聰教授領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì)申請到嫦娥五號首批月球樣品,共200毫克。汪在聰教授介紹,“這批樣品非常珍貴,我們獲取的樣品極為有限,可允許的損耗量僅為50毫克,要出更多研究成果,需要我們盡可能降低損耗。”自1970年代以來, 科學(xué)家開始使用各種手段來研究月壤樣品,但前人所采用的方法通常需要消耗較多樣品,并且難以同時(shí)獲得礦物組成和粒度、形貌等多方面的信息。

該研究團(tuán)隊(duì)基于拉曼光譜微顆粒分析技術(shù),開發(fā)了以極低的樣品損耗量,同時(shí)測定顆粒樣品粒度和礦物組成的新方法,并成功運(yùn)用到嫦娥五號月壤樣品的研究,這一研究技術(shù)在月壤研究中的應(yīng)用在世界上尚屬首次,以往的技術(shù)通常只能開展粒度或礦物組成其中一項(xiàng)研究。

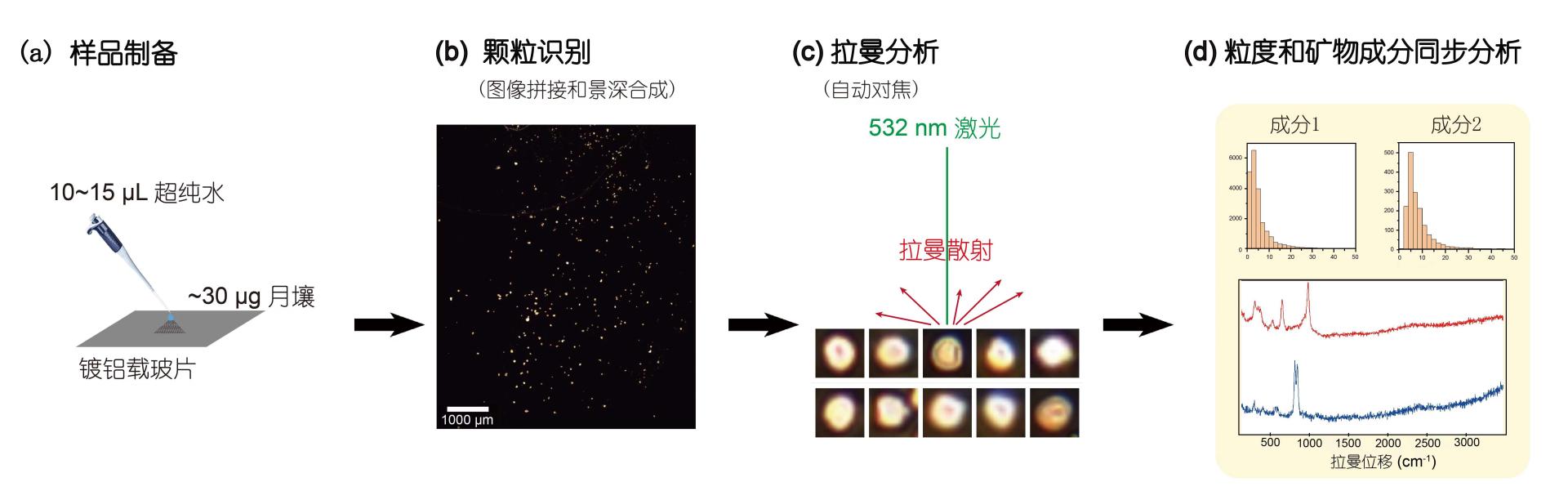

用拉曼光譜自動微顆粒分析技術(shù)同時(shí)測定月壤粒度和礦物組成的流程

該研究每次僅需約30微克樣品,在獲取多維度信息的同時(shí),將樣品損耗降到最低,并且樣品制備簡單,極大地降低了該流程可能帶來的樣品污染問題。另外,該方法可在短時(shí)間內(nèi)快速建立一個(gè)礦物粒度和組成的多元化信息數(shù)據(jù)庫,有助于發(fā)現(xiàn)稀有礦物相。該方法的進(jìn)一步發(fā)展,將為未來火星和小行星等其他天體返回的微顆粒樣品,進(jìn)行快速分析提供關(guān)鍵技術(shù)支撐。

該研究發(fā)現(xiàn)嫦娥五號月壤樣品平均粒度為3.5微米,且呈單峰式分布,表明其具有較高成熟度,即受到的太空風(fēng)化強(qiáng)烈。“礦物粒度是指顆粒的直徑,最細(xì)的面粉平均粒度超過100微米,嫦娥五號月壤樣品比面粉還細(xì)幾十倍”,汪在聰教授表示,月壤粒度的測定對于研究太空風(fēng)化過程具有重要作用。

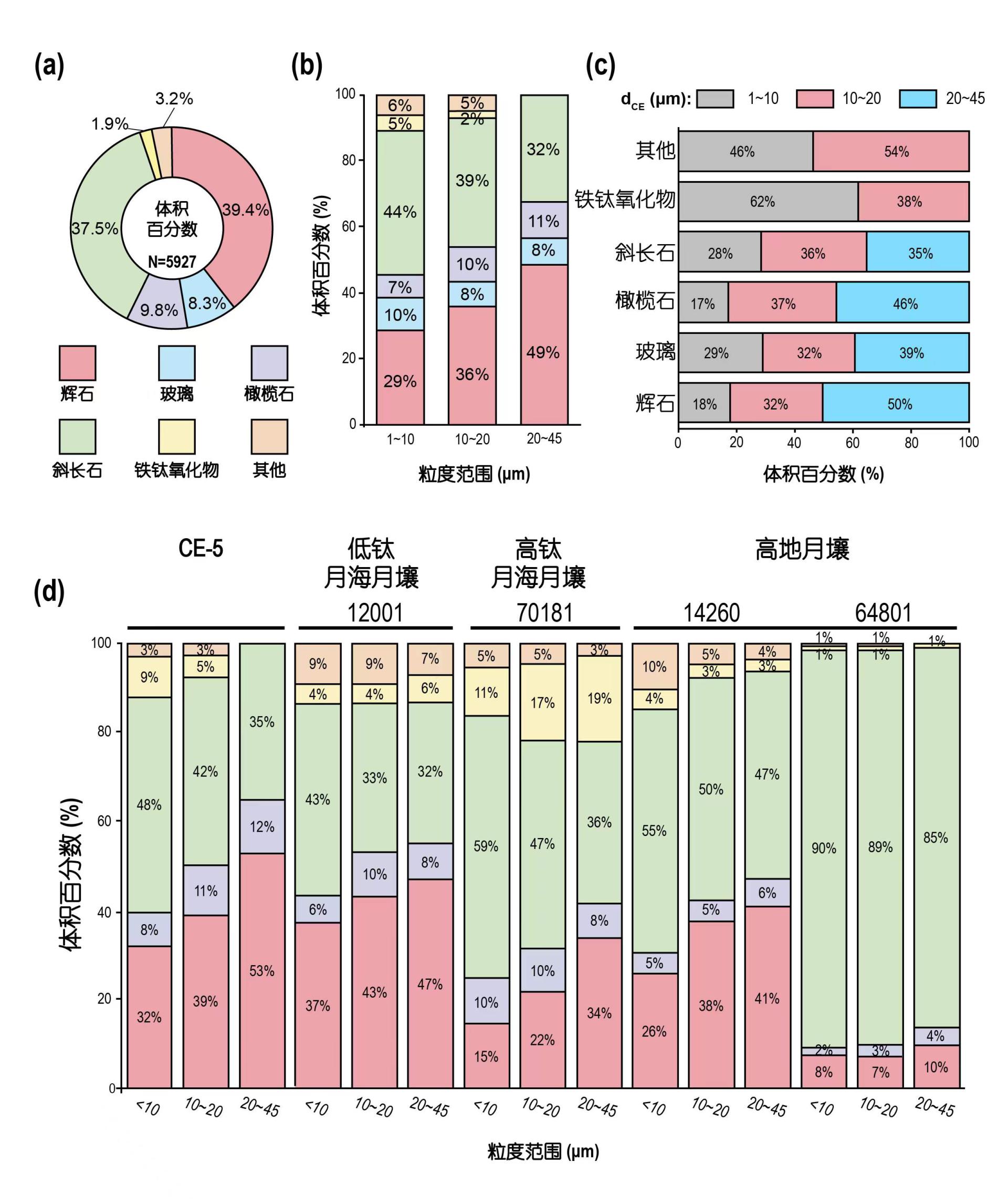

嫦娥五號月壤的礦物組成(a-c)及其與阿波羅月壤對比(d)

此外,研究團(tuán)隊(duì)還建成了一個(gè)月壤礦物的光譜數(shù)據(jù)庫,并用它所分析的顆粒進(jìn)行自動識別,獲得每一種礦物相的粒度和體積等信息,計(jì)算得出不同粒徑下礦物的模式豐度。研究人員發(fā)現(xiàn)在1-45微米粒度范圍內(nèi)的礦物組成為:輝石、斜長石、橄欖石、鐵鈦氧化物、玻璃等。該研究還識別出月壤中的一些微量礦物相,例如磷灰石、石英、方石英和斜方輝石等,其中斜方輝石的發(fā)現(xiàn)為首次報(bào)道,這表明嫦娥五號月壤中可能含有極少量的月球高地物質(zhì)。

上述成果為解譯嫦娥五號著陸區(qū)的風(fēng)暴洋北部地區(qū)光譜遙感數(shù)據(jù),提供了地面實(shí)況信息,并為理解該區(qū)域深部和表面演化歷史提供了新視角。

該研究使用的樣品由中國國家航天局提供,分析測試由我校生物地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成,研究得到了國家航天局民用航天技術(shù)預(yù)研究項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金和生物地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的支持。(審稿 陳華文)

中國地質(zhì)大學(xué) 學(xué)校辦公室 版權(quán)所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號 郵編:430074 鄂ICP備15021562號-1  鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號

鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號