地大新聞網訊(通訊員 翁華強)近日,我校全球大地構造中心主任蒂姆·科斯基教授帶領的課題組在國際著名綜合類期刊《美國科學院院刊》(PNAS)發表論文《新太古代榴輝巖相洋殼指示現代板塊構造》。該文報道了華北克拉通中部造山帶遵化構造帶內最新識別出的新太古代末期(約25 億年前)形成的榴輝巖相的殘留洋殼�,這是目前世界上已知最古老的造山帶型榴輝巖相洋殼殘余�,為現代板塊構造至少啟動于新太古代(25億年前)提供了關鍵巖石學證據�。

對形成宜居地球有重大貢獻的板塊構造過程,究竟在地球上運行了多久,科學界一直爭議不斷����,答案從數億年到數十億年不等�,有學者認為隨著地幔的不斷冷卻�����,板塊厚度及強度發生改變�,板塊構造樣式也隨之不斷發生變化�,從早期板塊構造轉變為現代板塊構造。尤其是,一直以來缺乏太古宙(25億年前)早期地球上現代板塊構造活動的確鑿判別性證據���。

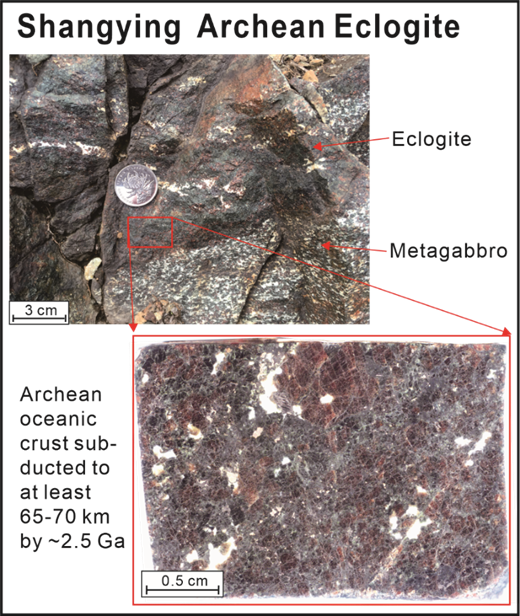

上營太古代榴輝巖野外照片和巖石樣品拋光切面(暗紅色為石榴石,灰綠色為單斜輝石)����,野外照片顯示榴輝巖層被圍巖輝長巖包裹����。

蒂姆·科斯基教授帶領團隊通過詳細野外填圖��、變質巖石學、地球化學和同位素年代學等綜合研究����,在華北克拉通新太古代末期(25-25.2億年前)中部造山帶內遵化—上營蛇綠混雜巖中識別出榴輝巖相洋殼殘余�,為地球在太古宙就已存在現代板塊構造提供了關鍵巖石學證據�。該洋殼殘余主要以基性—超基性巖石團塊的形式分布于高度變形的混雜巖中,呈現出典型“基質夾巖塊”的野外特征�����,與現代板塊構造體系俯沖帶內的混雜巖特征完全一致����。

其中,變輝長巖團塊及其包裹的石榴單斜輝石巖具有正常大洋中脊玄武巖(N-MORB)地球化學特征��,為洋殼輝長巖變質而來����,輝長巖的年齡經年代學測試確定為25.3—25.2億年之前形成��。石榴單斜輝石巖峰期變質溫壓條件為792–890°C/1.98–2.45 GPa,達到榴輝巖相變質級別��。年代學數據表明�,該期變質作用主要發生于24.7億年之前。該論文認為:遵化—上營蛇綠混雜巖中的石榴單斜輝石巖和變輝長巖團塊��,代表了俯沖的太古宙殘留洋殼����。該洋殼曾至少俯沖至65—70 千米深度,發生榴輝巖相變質作用,隨后洋殼斷離并在俯沖隧道中發生差異性折返���,構成蛇綠混雜巖���。

該論文第一作者為地學院博士研究生寧文彬���,共同通訊作者為地學院和地質過程與礦產資源國家重點實驗室蒂姆·科斯基教授和王璐研究員��,合作作者為湖北巴東地質災害國家野外科學觀測研究站黃波副研究員���。(編輯 程曉龍 審稿 陳華文)

論文鏈接:

https://doi.org/10.1073/pnas.2117529119

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號