地大新聞網訊 (通訊員 余淳梅)生命自誕生以來一直經歷著從簡單到復雜,從低等到高等的演化趨勢。但演化是多個方向的,有時候也會出現特化。科普法則告訴我們,優勢物種在演化的過程中體型會慢慢變大。很多恐龍都符合這個規律,比如角龍、鳥腳類恐龍、蜥腳型類恐龍。但是隨著體型的增大,恐龍的身體又發生了哪些變化呢?它們如何與環境相適應?

近日,我校地球科學學院韓鳳祿副教授研究團隊,聯合中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、云南大學、南京古生物博物館以及美國喬治華盛頓大學的研究人員,通過對早期角龍類恐龍的顱腔形態進行深入研究,揭示了這些古老生物的行為方式。研究發現,隨著體型的增大,角龍類恐龍在聽覺、嗅覺和聰明程度等方面出現了退化。相關論文已于10月30日在國際知名期刊《古生物學》(Paleobiology)上發表。

盡管科學家們對恐龍的外部形態有了深入的了解,但對它們的內部結構,尤其是大腦和感覺器官的了解卻相對有限,雖然有恐龍的腦部軟組織化石保存下來,但是非常罕見。傳統的方法是通過向恐龍頭骨內部填充樹脂等材料來鑄造顱腔的物理模型,從而對恐龍大腦進行研究,而現代研究人員大多采用計算機斷層掃描技術(顯微CT掃描)來掃描恐龍的頭骨,重建恐龍的顱腔模型,并作為其大腦的代替。

角龍類恐龍是一類生活在侏羅紀和白堊紀的植食性恐龍。早期角龍類恐龍兩足行走、體型較小,只有1-2米,還沒有長角,如隱龍和鸚鵡嘴龍。但是到了白堊紀晚期,經過了近億年的演化,角龍類恐龍已經成為四足行走、體型巨大(體長可達9米),可以和霸王龍爭鋒的有角恐龍,如著名的三角龍。

與巨大的體型相伴隨的身體特征的變化一直是古生物學者希望解開的謎團。

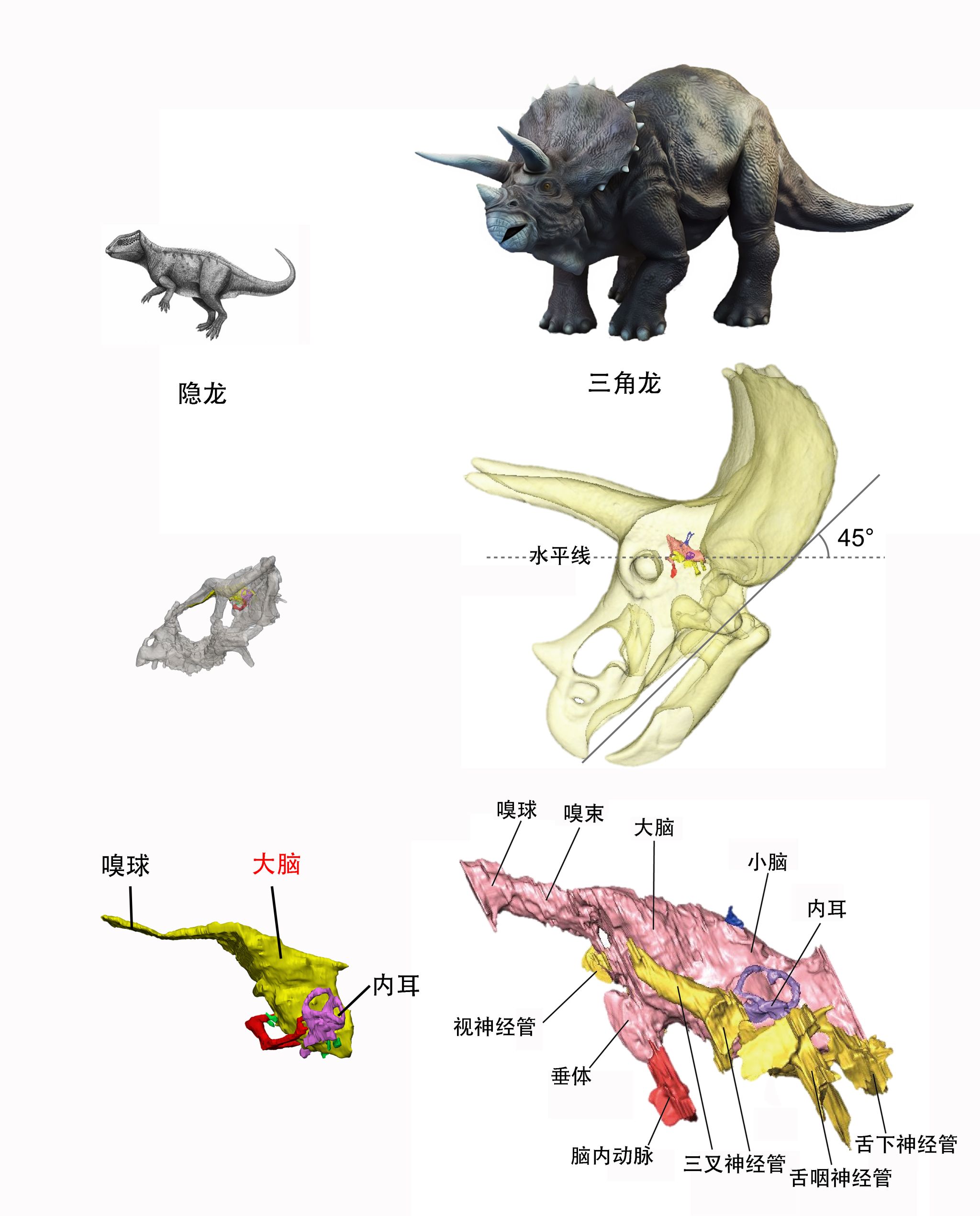

早在1996年,本研究的合作者之一Catherine Forster就對三角龍的腦腔開展研究。近幾年,研究者們重建了三角龍的顱腔三維模型(圖1)。這些研究發現三角龍的大腦相對頭骨比較小,頭部運動緩慢,頭部習慣于向下傾斜,這有助于它們展示頭部的角和頸盾,更適應聽一些低頻率的聲音。因此研究人員推斷三角龍并不是很聰明。

圖1:早期角龍(隱龍,左側)和晚期角龍類(三角龍,右側)體型和腦腔對比

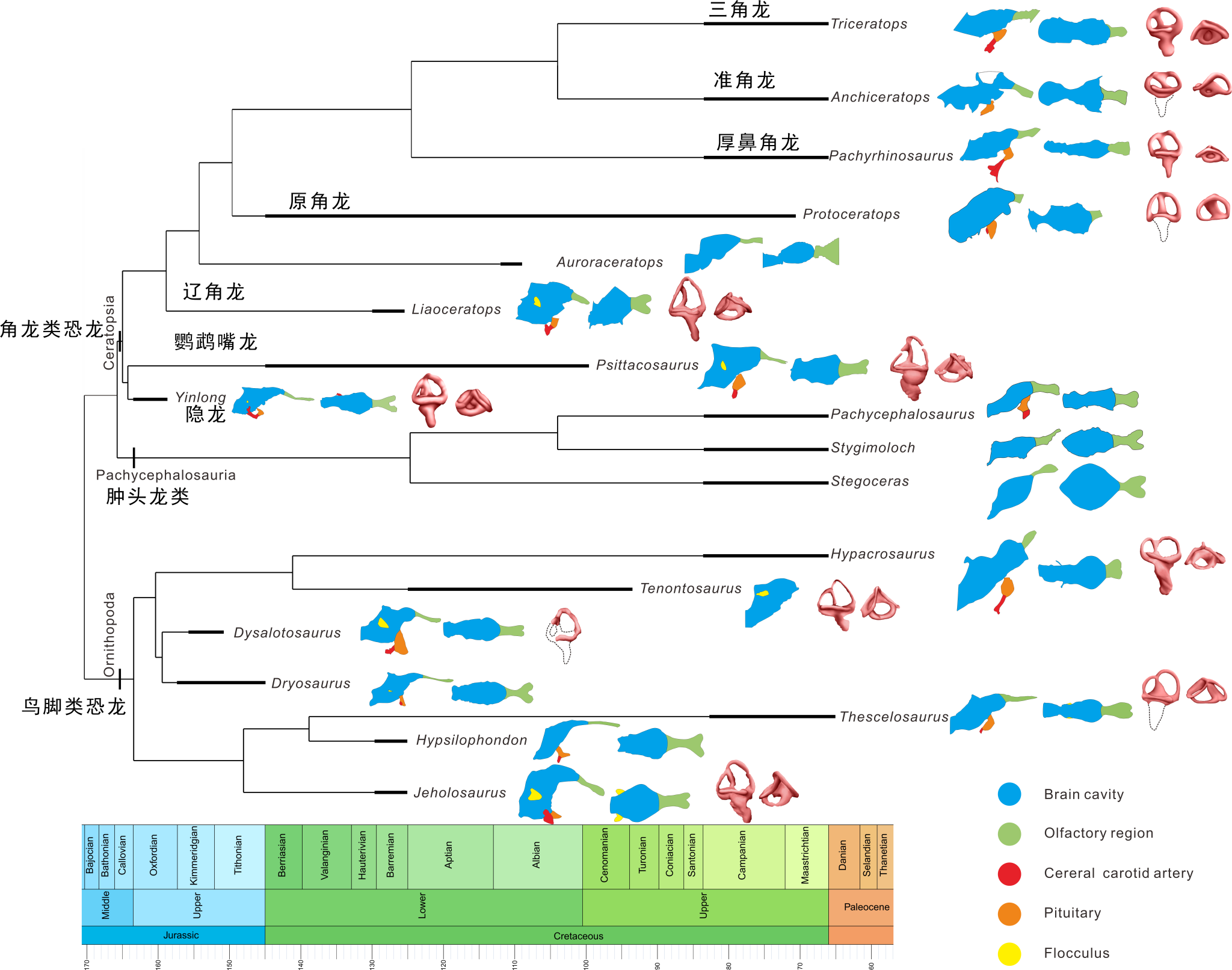

那么早期的角龍類是什么樣子的呢?研究團隊利用微計算機斷層掃描(CT)技術和三維模型重建方法,詳細分析了發現于中國的三種早期角龍類恐龍的顱腔結構,包括晚侏羅世的當氏隱龍、早白堊世的遼角龍和鸚鵡嘴龍。發現它們具有發育的嗅球、明顯的視葉、略微突出的小腦絨葉、相對較長的耳蝸管和長且高的前半規管,據此推斷早期角龍類恐龍具有比較發達的嗅覺和聽覺與晚期角龍類恐龍(如三角龍)的較低嗅覺和聽覺形成對比。另外早期角龍類恐龍的大腦體積相對其頭骨較大,其聰明程度(腦商指數)顯著高于三角龍,甚至高于現存的大多數爬行動物。研究人員對所有已知的角龍類和鳥腳類恐龍腦腔和內耳演化進行了統計分析,認為角龍類在進化的過程中聰明程度、聽覺和嗅覺均出現了退化的現象(圖2)。

圖2:角龍類恐龍腦顱和內耳的演化圖

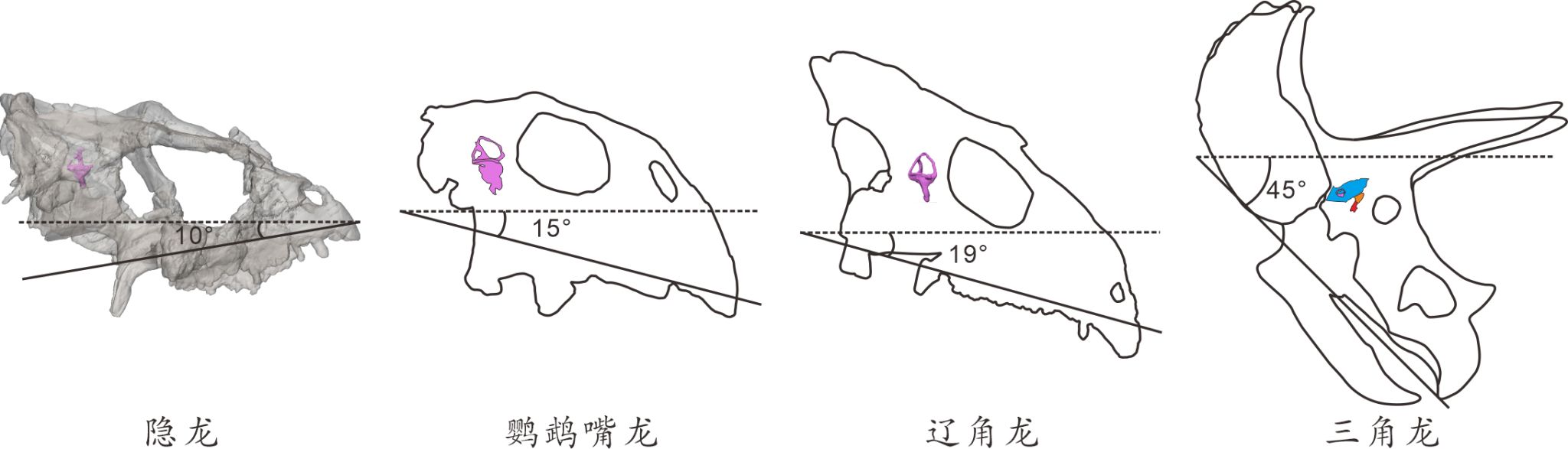

研究人員還探討了角龍類演化過程中頭部姿勢的轉變,發現早期的角龍類頭部更加靈活,而晚期角龍如三角龍頭主要向下傾斜,這種姿勢的轉化很有可以和它們的取食方式有關(圖3)。

圖3:角龍類頭部姿勢演化

“這些發現很有意思。為什么角龍類恐龍演化過程中一些器官功能會退化?這很有可能與它們體型的增大相關。早期的角龍類體型較小,需要時刻警惕捕食者的攻擊,因此在聽覺、嗅覺等方面表現優異,晚期角龍類演化出巨大的體型和鋒利的骨角,這對捕食者本身就有很強的威懾,因此在其它方面功能可能被弱化了。”韓鳳祿副教授說:“這項研究對于我們認識生物演化包括人類的演化也具有很強的啟示作用。”

本文的第一作者為我校博士生胡金鋒,通訊作者為韓鳳祿副教授。共同作者包括中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐星研究員和趙祺副研究員、美國喬治·華盛頓大學Catherine A. Forster教授及南京古生物博物館賀一鳴博士。

文章得到了國家自然科學基金(41972021、42288201、42372036、42072008和42272020)資助。

論文地址:https://doi.org/10.1017/pab.2024.25

(編輯 孫彥欽 審稿 陳華文)

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號