地大新聞網訊 (通訊員 余淳梅)日前,我校地學院行星研究團隊聯合中國科學院地球化學研究所,對嫦娥五號月球土壤中鑲嵌在撞擊玻璃中的液滴狀圓形硫化鐵顆粒進行了原位微區分析研究工作,證實了撞擊引起的亞微米級磁鐵礦在月球風化層中普遍存在,其含量與該區域內的二氧化鈦含量密切相關。上述成果發表在《科學》雜志(Science)旗下期刊《科學進展》(Science Advances)上。論文第一作者我校地球科學學院曹治碩士和北京大學郭壯博士后,通訊作者為中國科學院地球化學研究所李陽研究員和我校地球科學學院何琦博士。

磁鐵礦是行星科學中一種重要的氧化礦物,涉及古磁場和生命指標等關鍵問題,它通常在還原性月球表面被認為是罕見的。雖然穆斯堡爾譜和電子自旋共振研究假設阿波羅月球土壤中普遍存在亞微米級的“類磁鐵礦”相,但沒有相關的礦物學證據證明它們在月球上的起源和潛在分布。先前的研究已經提出了月球上磁鐵礦產生的幾種機制,包括月球內部氧化條件驅動和外源物質的直接輸入,這為月球特有的局部高氧逸度環境提供了解釋。最近的分析揭示了嫦娥五號月球土壤中正三價鐵離子和磁鐵礦的撞擊成因,這意味著在隕石持續轟擊的條件下,月球表面可能普遍存在鐵的氧化態。然而,需要強調的是,由各種形成機制產生的單個磁鐵礦顆粒的存在是偶然的和獨立的,很難擴展到全球月球表面。月球表面磁鐵礦的形成機制仍需充分探討。

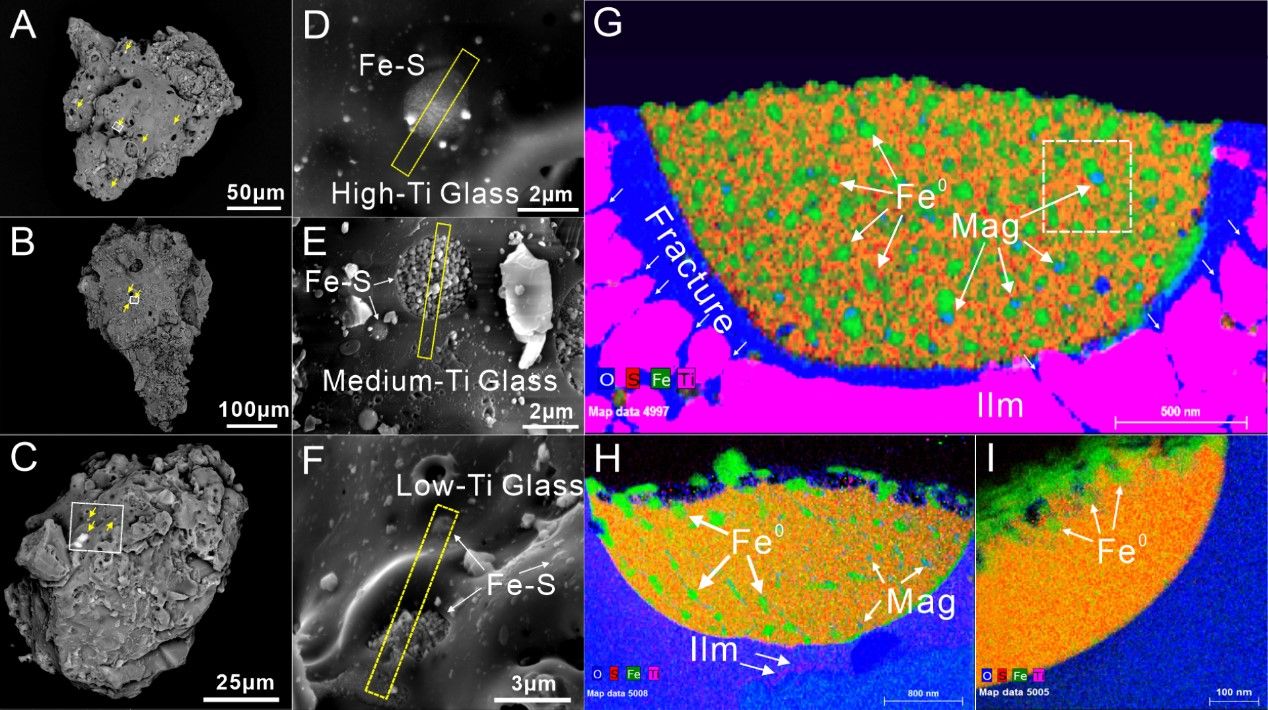

該工作的研究結果表明,嵌埋在撞擊玻璃表面的液滴狀、圓形的硫化鐵顆粒中存在大量亞微米級的磁鐵礦顆粒,且磁鐵礦的含量與玻璃中的鈦含量呈正相關(圖1)。微區分析表明,這種類型的磁鐵礦是由沖擊事件誘導形成的,利用共析反應機制來解釋其形成。此外,統計結果表明,在約200個撞擊玻璃的表面發現了7個富含磁鐵礦的液滴狀硫化鐵顆粒。玻璃上硫化物—液滴組合是常見的,但磁鐵礦的出現存在一定的概率,且其形成符合所強調的與撞擊玻璃中鈦含量有關的規律。該結果豐富了我們研究的可靠性,我們認為硫化鐵液滴與富鈦玻璃熔體之間的撞擊事件是月球表面亞微米級磁鐵礦形成的關鍵條件。研究認為,液滴狀硫化鐵顆粒中的亞微米級磁鐵礦的發現為阿波羅時代測得的亞微米級“類磁鐵礦”相的存在提供了原位礦物學證據,為撞擊誘發的亞微米級磁鐵礦可能普遍存在于月球高鈦區域風化層的結論提供了堅實的基礎。

圖1 嵌入嫦娥五號玻璃中液滴狀的圓形硫化鐵顆粒

這一結果首次證實了亞微米級磁鐵礦顆粒在整個月球表面普遍存在,并更新了對月球微觀氧化環境的理解和認識。

以往的研究已經證實,月球表面的磁異常分布可能與大型撞擊的噴出物有關;本研究中報道的可能普遍存在的鐵磁性礦物為月球表面磁異常的撞擊誘發機制提供了進一步的支持。更重要的是,早期月幔翻覆事件攜帶的鈦鐵礦和液態外核硫化物在月核—幔邊界高壓環境下相互接觸,可能導致硫化物中溶解氧的存在和月球深部磁鐵礦的形成。(編輯 孫彥欽 審稿 陳華文)

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號