我校珠寶學院與中國科學院上海光學精密機械研究所、湖南博物院以及廣東省博物館(廣州魯迅紀念館)等三家機構協作,致力于微小型文化遺產保護傳承中的無損譜學檢測前沿科技應用研究,近期取得重要進展,相關成果發表在文化遺產領域國際知名學術期刊 《Journal of Cultural Heritage》上。這篇名為“Ageing Characterization and Origin Traceability of archaeological amber artifacts via FTIR spectroscopy and Pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry”的學術論文,深入探討了出土琥珀文物的產地來源及其老化特性。該論文的第一作者和通訊作者均為珠寶學院李妍教授,研究所用樣品由湖南博物院科技考古與文物保護利用湖南省重點實驗室提供,研究思路和方法受到了中國科學院上海光學精密機械研究所和廣東省博物館(廣州魯迅紀念館)的支持。

圖1 論文的研究重點見圖

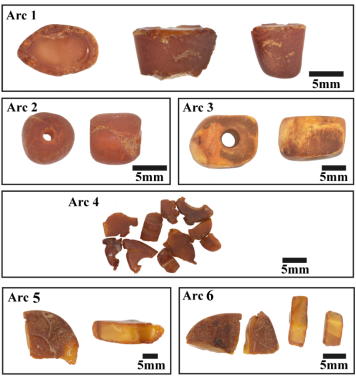

中國的琥珀藝術距今至少已有三四千年的歷史,關系著古代中西方貿易往來及文化的交流融合,因而對出土琥珀文物進行產地溯源具有重要的歷史文化意義。同時,為科學、持久地保存琥珀文物,最大限度地延緩琥珀文物在埋藏和保存過程中發生的劣化,亟需對出土琥珀的老化特征進行識別并厘清其老化降解機理。研究團隊采用傅里葉變換紅外光譜(FTIR)、掃描電子顯微鏡(SEM)和熱裂解氣相色譜質譜(Py-GC/MS)等對中國宋、明、清三個時期出土的多件琥珀制品進行了溯源及老化特征研究,探索了琥珀制品的自然老化機理。

圖2 本研究中所涉及的古代琥珀器物照片:Arc 1為宋代琥珀制品,Arc 2為明代琥珀制品,Arc 3~4為清代琥珀制品

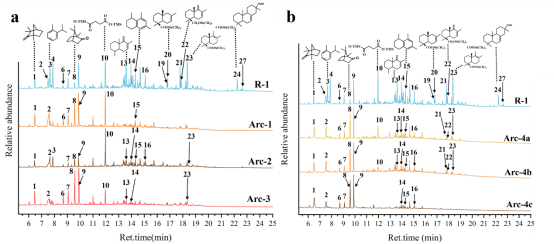

研究結果表明,所有琥珀文物的原料均為波羅的海琥珀。通過熱裂解氣相色譜質譜(Py-GC/MS),研究團隊識別出一組產地標志物,包括單萜類化合物以及特定的多環化合物。這些標志物不僅可以用于精確追溯古代波羅的海琥珀的來源,避免了不同程度的劣化和生成的次生產物會對琥珀紅外光譜特征造成的干擾,還揭示了琥珀在埋藏過程中不可避免的降解路徑。據文獻記載,宋代時琥珀原料主要由波羅的海經北方絲綢之路運抵中國;明清時期,波羅的海琥珀則主要通過海上絲綢之路輸入。通過對出土琥珀制品的產地研究,在更深層次上展現了當時絲綢之路的貿易往來以及文化交流。

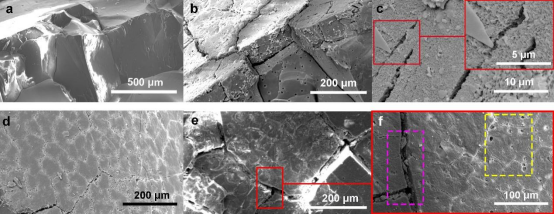

圖3 不同老化程度的出土琥珀制品的代表性掃描電鏡圖像

綜合化學成分結構變化和劣化表征可知,波羅的海琥珀在埋藏過程中主要經歷了緩慢氧化和水解反應,導致多環結構的形成,聚合的半日花烷型二萜骨架逐漸被破壞,使琥珀的物理性質發生顯著變化,包括脆性增加、硬度降低,以及不同深度和寬度的龜裂,形成多孔酥松的老化表層。隨著老化進程的加深,裂紋繼續擴展,最終形成大小裂紋交織的網狀結構。

圖4 通過Py-GC/MS分析的不同時期出土琥珀制品的總離子色譜圖

近兩年來,珠寶學院與中國科學院上海光學精密機械研究所、湖南博物院、廣東省博物館(廣州魯迅紀念館)保持長期穩定的合作,聚焦文化遺產保護和傳承領域共同申報項目三項。以琥珀作為獨特的考古載體,團隊已發表琥珀研究的相關SCI英文論文近20篇,中文學術論文16篇,授權國家發明專利2項,參加學術會議10余次。團隊建立了基于琥珀寶石學和譜學特征的出土琥珀產地溯源數據庫和方法,并以硬度作為理想穩定性指標,開發了老化緬甸琥珀的無損硬度預測模型。這些研究在文化遺產保護傳承方面取得了顯著成果,推動了前沿科技在文物保護中的應用。琥珀團隊將繼續深耕科技考古和文物保護,致力于推動該領域的發展和進步。(通訊員 李妍)

論文鏈接:https://authors.elsevier.com/a/1jaG%7E4ckJF41MO

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號