地大新聞網(wǎng)訊 (記者 孫彥欽)7月25日,我校陳中強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)與英國(guó)布里斯托大學(xué)、英國(guó)開放大學(xué)研究人員合作,在國(guó)際著名期刊《自然-生態(tài)與演化》(Nature Ecology & Evolution)雜志在線發(fā)表題為《形態(tài)創(chuàng)新沒有導(dǎo)致中—新生代腕足動(dòng)物多樣化》(Morphological innovation did not drive diversification in Mesozoic–Cenozoic brachiopods)的研究成果。

該項(xiàng)研究利用全新的形態(tài)特征數(shù)據(jù)揭示了二疊紀(jì)末大滅絕后中—新生代腕足動(dòng)物的形態(tài)演化模式,為理解其多樣性衰退提供了新的認(rèn)識(shí)。文章第一作者是我校生物地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2024屆博士畢業(yè)生郭鎮(zhèn),陳中強(qiáng)教授為唯一通訊作者。布里斯托大學(xué)Michael Benton教授和開放大學(xué)Thomas Stubbs博士參與了本項(xiàng)研究。這是郭鎮(zhèn)和陳中強(qiáng)教授繼去年9月在《自然-通訊》(Nature Communications)雜志發(fā)表文章后,再一次發(fā)表腕足動(dòng)物演化方面的重要成果。

圖1 左:三疊紀(jì)腕足動(dòng)物化石。右:現(xiàn)代腕足動(dòng)物標(biāo)本。郭鎮(zhèn) 攝

腕足動(dòng)物是一類生活在海洋中的具有貝殼的動(dòng)物(圖1),它們?cè)诘厍騽?dòng)物演化歷史的前一半時(shí)間內(nèi)統(tǒng)治海洋,在底棲生物群落中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,是當(dāng)時(shí)的明星動(dòng)物。然而,曾經(jīng)十分繁盛的腕足動(dòng)物在2.5億年前的二疊紀(jì)末大滅絕中遭受巨大的打擊。從此,腕足動(dòng)物改變了演化軌跡,從中生代到現(xiàn)在,它們的多樣性一直維持在非常低的水平,在現(xiàn)代的海洋中很難見到它們的身影。腕足動(dòng)物這一古今多樣性的巨大差異是該門類演化歷史中最引人注目的現(xiàn)象之一,從多樣性的角度來看,腕足動(dòng)物在經(jīng)歷二疊紀(jì)末大滅絕后似乎失去了再次崛起的“雄心壯志”和演化動(dòng)力。但事實(shí)真的是這樣嗎?

以往人們對(duì)于腕足動(dòng)物衰落的認(rèn)識(shí)和解釋主要基于多樣性這一方面。與分類單元的多樣性不同,形態(tài)差異度(形態(tài)的多樣性)也是描述生物面貌的重要指標(biāo)。雖然形態(tài)差異度與分類單元多樣性時(shí)常不耦合,但動(dòng)物的形態(tài)創(chuàng)新與變革往往會(huì)帶來功能與生態(tài)的突破,為生物多樣性的增加提供機(jī)會(huì)。生物的形態(tài)—生態(tài)—多樣性這三者的聯(lián)系及其隨時(shí)間的變化,也是生物學(xué)家與古生物學(xué)家長(zhǎng)期以來關(guān)注的關(guān)鍵科學(xué)問題。因此,闡明動(dòng)物的形態(tài)演化規(guī)律對(duì)認(rèn)識(shí)其多樣性演變有重要意義。

為解決上述問題,研究團(tuán)隊(duì)對(duì)中—新生代四個(gè)主要腕足動(dòng)物目進(jìn)行了詳細(xì)的形態(tài)特征編碼,編制了包含一千余屬的特征矩陣,涵蓋了中—新生代95%以上的腕足動(dòng)物屬;通過對(duì)全新形態(tài)數(shù)據(jù)的分析,評(píng)價(jià)了這四個(gè)目在過去三億年間(二疊紀(jì)到第四紀(jì))形態(tài)空間與形態(tài)差異度的變化。

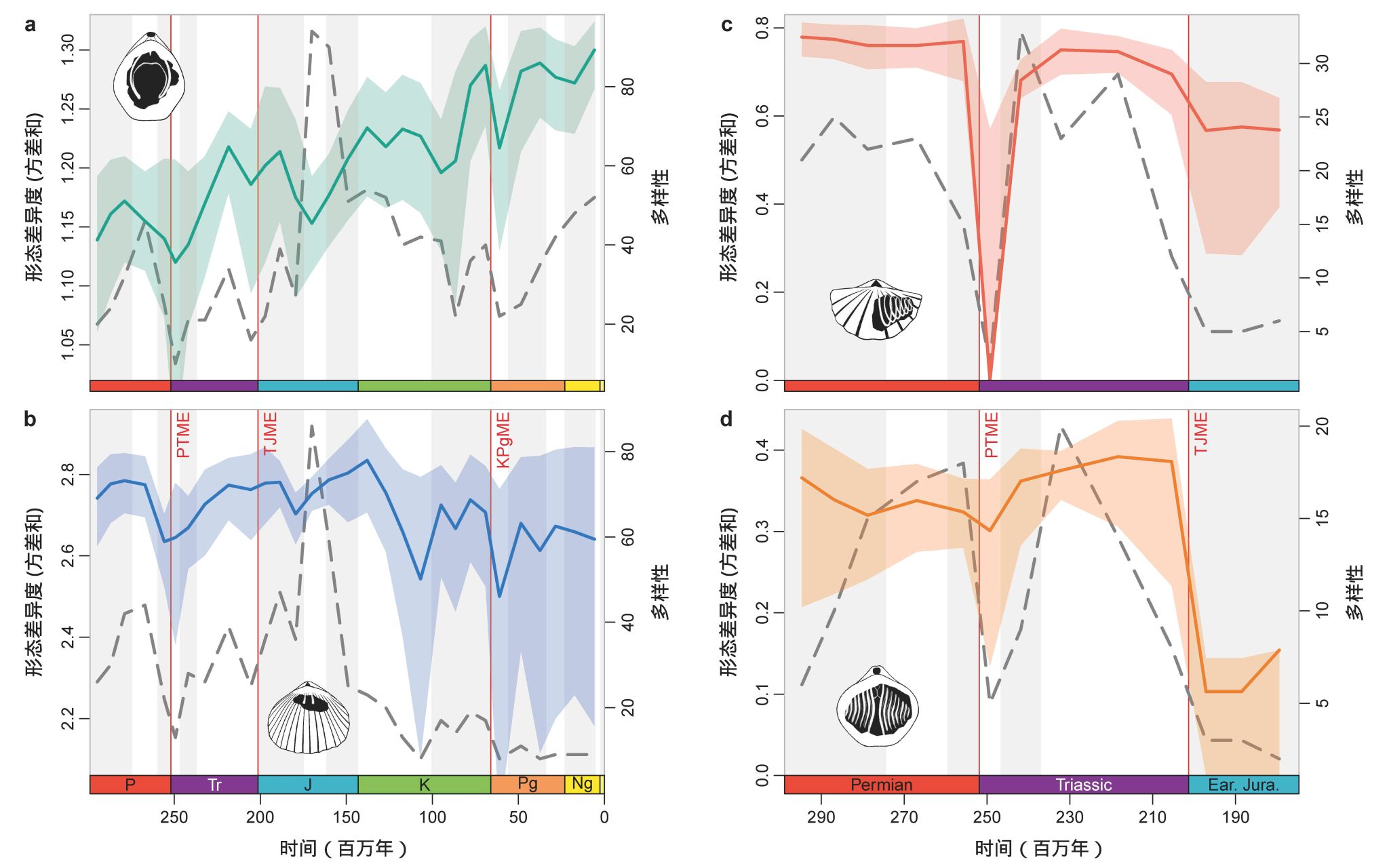

圖2 四個(gè)腕足動(dòng)物目的形態(tài)差異度與多樣性(屬數(shù))的變化。虛線代表多樣性,實(shí)線代表形態(tài)差異度。

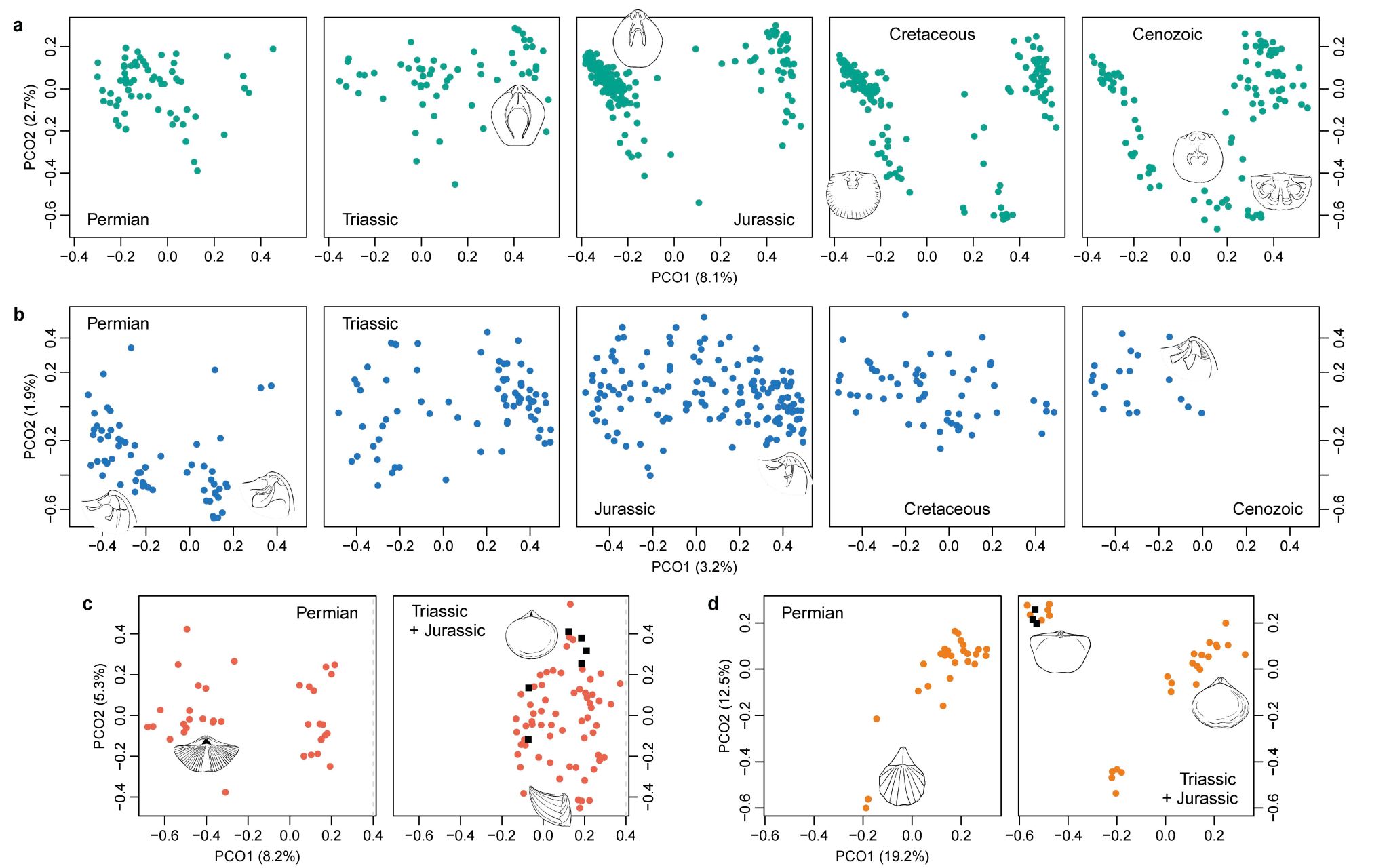

圖3 四個(gè)腕足動(dòng)物目的形態(tài)空間變化。

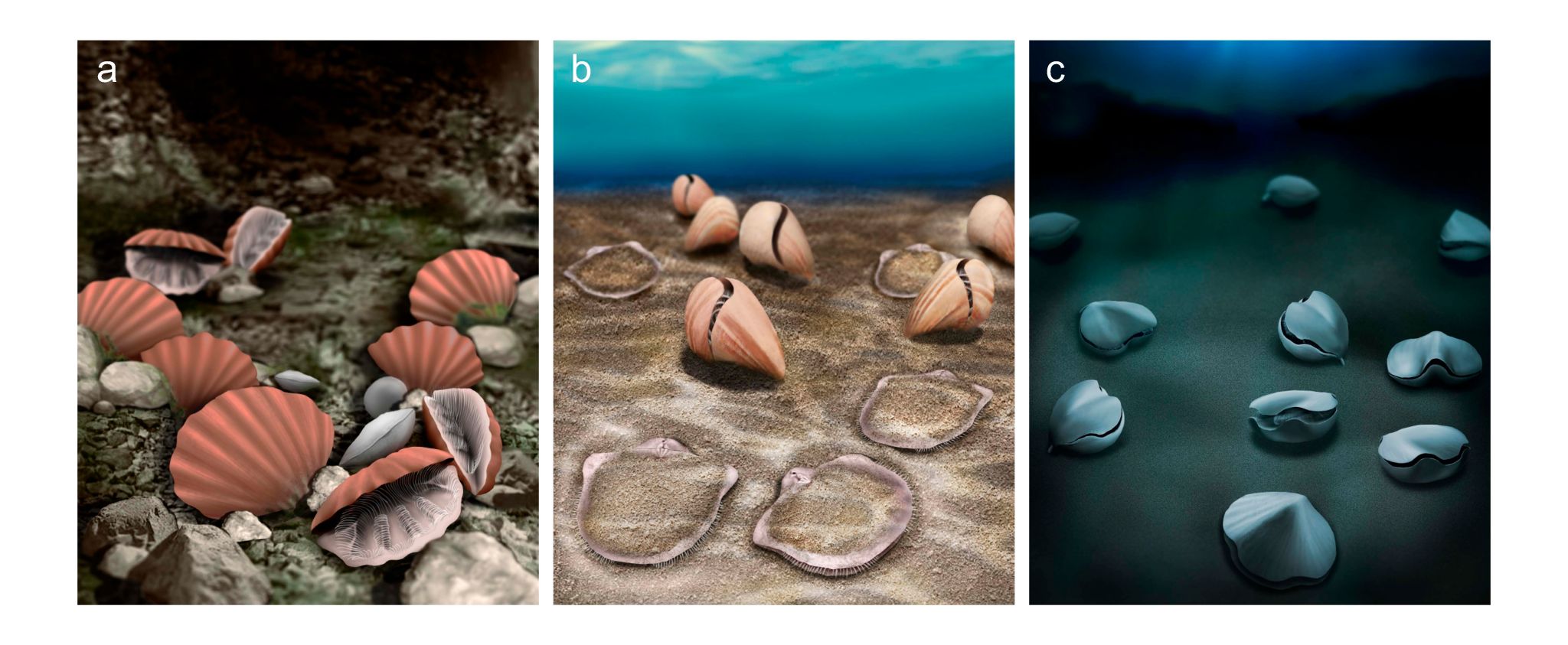

圖4 中—新生代部分腕足動(dòng)物生態(tài)恢復(fù)圖。石順義繪制

研究發(fā)現(xiàn),這四個(gè)目的形態(tài)差異度變化有不同的趨勢(shì),但都在中生代早期恢復(fù)到了二疊紀(jì)末大滅絕之前的水平(圖2)。此外,這四個(gè)腕足目的形態(tài)空間分布模式也不盡相同,但它們都在中生代擴(kuò)展了其形態(tài)空間,展現(xiàn)出預(yù)料之外的形態(tài)創(chuàng)新能力以及對(duì)中—新生代環(huán)境的適應(yīng)(圖3,圖4)。

這些證據(jù)表明,中—新生代腕足類的形態(tài)演化并沒有停滯,也沒有受到“現(xiàn)代型演化生物群”(如雙殼類、腹足類)的限制。與“毫無波瀾”的多樣性相比,腕足類的形態(tài)演化模式復(fù)雜且多變。盡管如此,腕足動(dòng)物的高滅絕率和新形態(tài)類型的低新生率導(dǎo)致整個(gè)門類的多樣性維持在較低水平,再也無法回到古生代時(shí)的統(tǒng)治地位。

本研究還對(duì)比了三次大滅絕事件(二疊紀(jì)末大滅絕、三疊紀(jì)末大滅絕、白堊紀(jì)末大滅絕)對(duì)腕足動(dòng)物形態(tài)演化的影響,發(fā)現(xiàn)不同類群在不同滅絕事件中的表現(xiàn)有很大差異,揭示了大滅絕事件對(duì)生物影響的異質(zhì)性和復(fù)雜性。

這項(xiàng)研究表明,形態(tài)特征的創(chuàng)新并不能保證整個(gè)門類在多樣性演化上的成功,新形態(tài)類型的適應(yīng)性輻射和已有形態(tài)類型的保持對(duì)于多樣性的維持與上升都十分關(guān)鍵。同時(shí),該研究也凸顯了形態(tài)演化研究對(duì)于認(rèn)識(shí)生物宏演化歷史的重要作用。

上述研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金委基礎(chǔ)研究中心項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目、英國(guó)自然環(huán)境研究理事會(huì)(NERC)項(xiàng)目的共同資助。(審稿 陳華文 )

論文信息:

https://doi.org/10.1038/s41559-024-02491-9

相關(guān)文章:

https://doi.org/10.1038/s41467-023-41358-8

![]() 鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號(hào)

鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號(hào)