地大新聞網(wǎng)訊(通訊員 蔣冰)近日,由地空學院熊熊教授帶領的地震與地球動力學課題組與國外合作者,在國際著名期刊《自然-地球科學》(Nature Geoscience)發(fā)表了題為《上覆板塊巖石圈地幔拆沉控制青藏高原的隆升》的學術論文。論文通過二維熱-力學數(shù)值模擬的方式,提出了青藏高原生長的新機制,重現(xiàn)了青藏高原的隆升過程,為青藏高原的構(gòu)造—巖漿演化提供了綜合的解釋。論文的第一作者與通訊作者為地空學院2020級博士生謝媛。

由于印度板塊與歐亞板塊的碰撞,誕生了地球上的一大地質(zhì)奇跡——青藏高原。它以寬度超過1000公里,平均海拔超過4500米,被譽為“世界屋脊”與“第三極”。這一獨特的地貌是由構(gòu)造板塊相互作用、地殼變形和造山過程的相互作用而形成,其生長是新生代以來最重要的地質(zhì)構(gòu)造事件之一,對亞洲地區(qū)乃至整個地球的氣候變化,地質(zhì)演化與生物演化具有重大影響。因此,青藏高原的起源一直是地球科學界研究的中心課題之一。而是什么機制形成并且維持著青藏高原如此寬廣且高大地形一直備受爭議。

任何關于高原的演化的模型,都必須解釋以下觀測結(jié)果:古高度研究所約束的高原多階段生長,高原巖漿活動的時空分布,以及地球物理探測發(fā)現(xiàn)的高原底部地震波低速異常。這些一階觀測建立了深部動力過程、巖漿活動、構(gòu)造活動和地表過程之間的聯(lián)系,但一個能夠整合所有這些觀測的模型依舊缺失。因此,論文基于印度板塊—歐亞板塊匯聚的地質(zhì)演化背景,通過二維巖石學—熱力學數(shù)值模擬實驗研究,首次提出了“上覆板塊巖石圈地幔拆沉”這一概念,即由于俯沖與部分熔融作用而導致的上覆板塊巖石圈地幔逐步剝離的深部動力過程。論文系統(tǒng)地測試了不同參數(shù)對于這一動力過程的影響,結(jié)合前人的研究結(jié)果和觀測數(shù)據(jù),分析對比了數(shù)值模擬結(jié)果與青藏高原生長的一階特征,包括古高度數(shù)據(jù)所指示的青藏高原的地形演化、地球化學證實的巖漿活動分布以及地球物理探測的高原現(xiàn)今深部結(jié)構(gòu),旨在為青藏高原的生長及其一階特征的來源提供一個新的、自洽的動力學解釋。

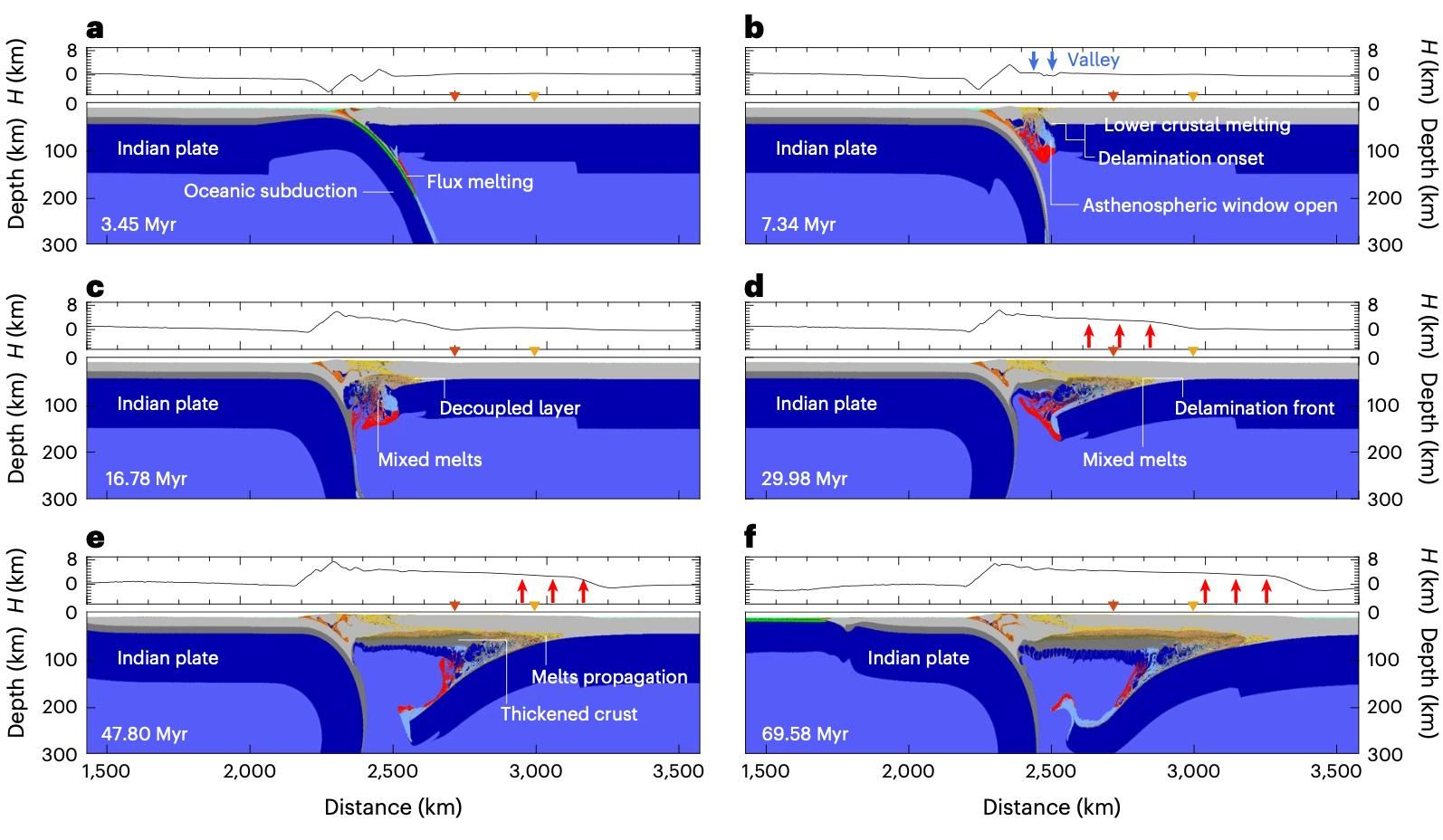

覆板塊發(fā)生的巖石圈地幔拆沉的數(shù)值模擬結(jié)果,顯示了歐亞板塊的巖石圈地幔從巖石圈中剝離的過程并造成了青藏高原的隆升(圖1)。這一過程的發(fā)生來源于印度板塊脫水形成的部分熔融物質(zhì)的上涌與聚集,在弧前與弧后區(qū)域形成了一個軟流圈窗口。通過該窗口,軟流圈物質(zhì)、部分熔融物質(zhì)與地殼接觸,并侵入莫霍界面,觸發(fā)了巖石圈地幔拆沉。隨著印度板塊的持續(xù)推擠,部分熔融物質(zhì)沿著莫霍界面向歐亞板塊腹地遷移,將巖石圈地幔逐步剝離。這一過程使得歐亞板塊地表逐步抬升,最終形成一個青藏高原(寬度超過1000 千米,高度超過4 千米)。在印度板塊向下俯沖的過程中,由于地殼增生與浮力作用,抬升了高原的前端區(qū)域并且造成青藏高原的地殼增厚。

圖1模型演化結(jié)果。圖中展示了完全拆沉模式在不同時期的地形演化(上)與巖石學演化(下)。

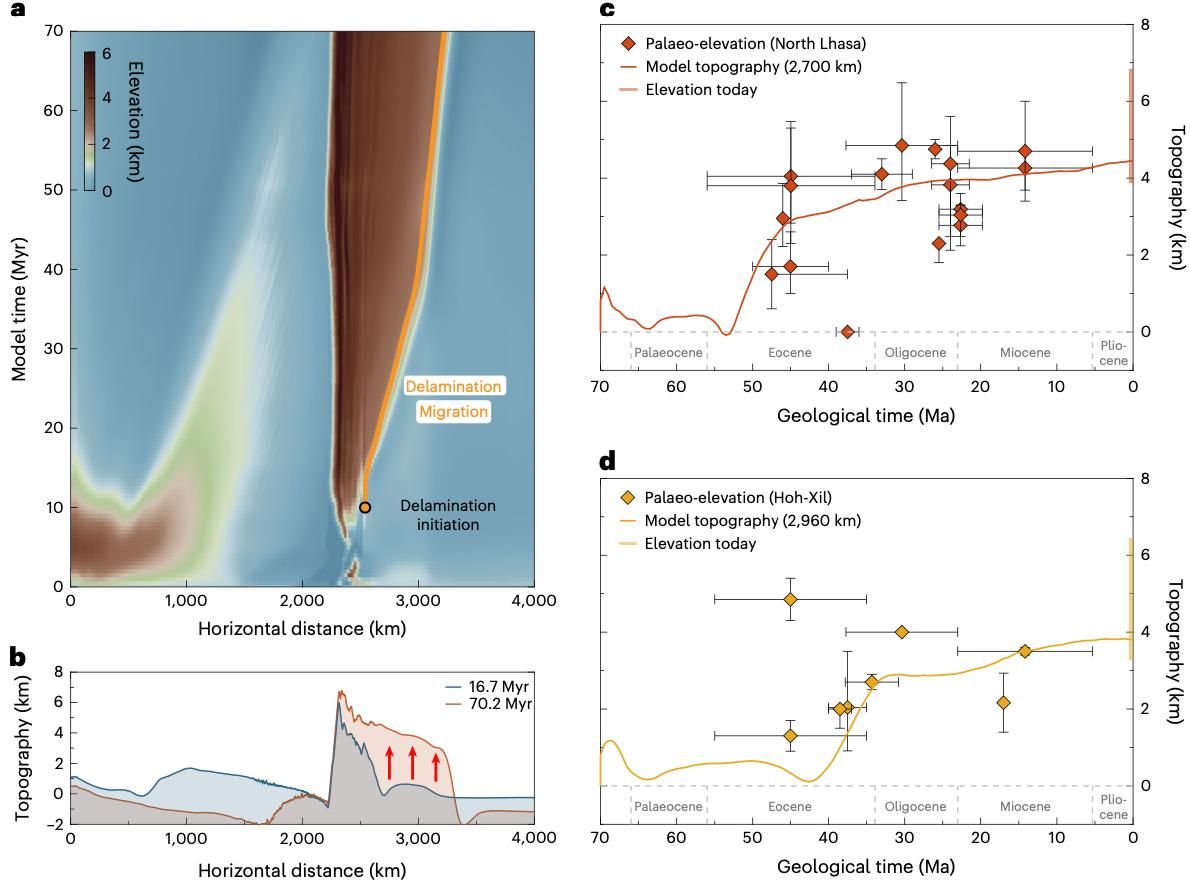

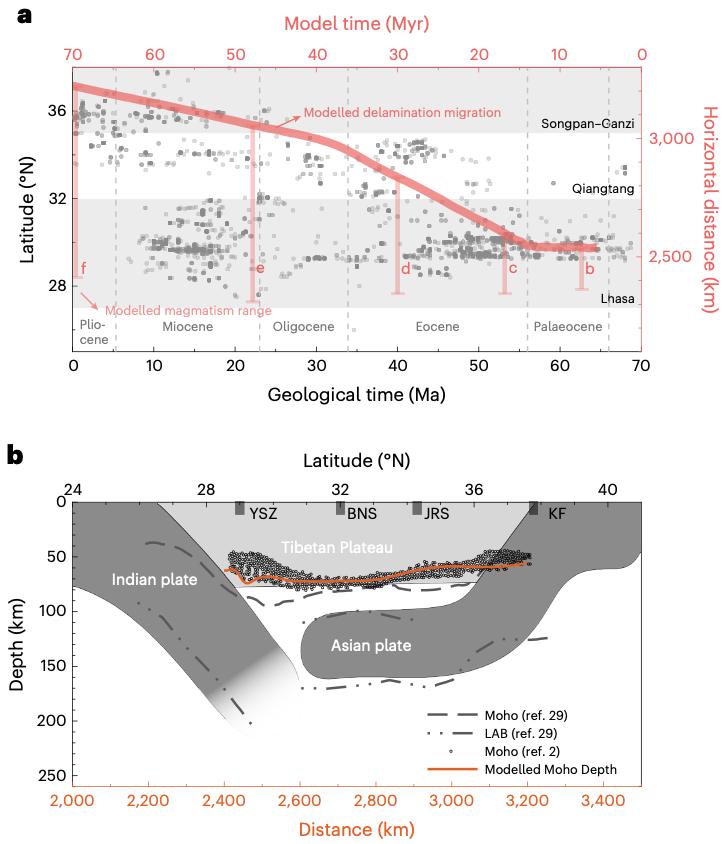

青藏高原的隆升具有三大一階特征,包括高原的多階段隆升,新生代巖漿活動的北向遷移以及高原底部地震波低速異常。巖石圈地幔拆沉所伴隨的地表響應解釋了高原的古高度研究結(jié)果以及巖漿活動的北向遷移模式 (圖2c,d和圖3a)。同時,巖石圈地幔拆沉的結(jié)果與現(xiàn)今高原底部巖石圈結(jié)構(gòu)一致,包括地震層析成像顯示的地震波低速異常和接受函數(shù)圖像揭示的雙向結(jié)構(gòu)與地殼厚度 (圖3b)。這些對比有力地證明了,上覆板塊巖石圈地幔拆沉這一動力過程塑造了整個印度—歐亞板塊碰撞體系,是青藏高原生長背后的驅(qū)動力,同時該深部動力過程的提出,也為地球歷史上富巖漿活動的造山事件提供了新的地球動力學解釋。

圖2 完全拆沉模型地形演化結(jié)果及其與古高度數(shù)據(jù)對比。

圖3 完全拆沉模型與實際觀測高原巖漿活動以及地球物理特征對比。

該研究成果收到國家自然科學基金委、科技部國家重點研發(fā)項目等的聯(lián)合資助。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41561-024-01473-7

(編輯 王俊芳 審稿 陳華文)

![]() 鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號

鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號