地大新聞網(wǎng)訊 (通訊員 曾麗平)近日,我校資源學(xué)院、地質(zhì)過程與礦產(chǎn)資源國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室李建威教授帶領(lǐng)的“礦床學(xué)”研究團(tuán)隊(duì),聯(lián)合澳大利亞學(xué)者,在國(guó)際著名綜合性期刊《科學(xué)進(jìn)展》(Science Advances)上發(fā)表研究論文《富鐵高鹽熔流體在基魯納型鐵氧化物—磷灰石型礦床中成礦作用》(The role of iron-rich hydrosaline liquids in the formation of Kiruna-type iron oxide-apatite deposits),提出了一種新的玢巖型鐵礦床成礦機(jī)制。論文第一作者為資源學(xué)院、地質(zhì)過程與礦產(chǎn)資源國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室博士后曾麗平博士,通訊作者為趙新福教授。

我國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和消耗國(guó),但長(zhǎng)期以來富鐵礦石的供應(yīng)依賴進(jìn)口,對(duì)外依存度常年居高不下。在這種形勢(shì)下,開展富鐵礦成礦理論的創(chuàng)新研究,為富鐵礦找礦突破提供重要的理論指導(dǎo)和科技支撐,成為我國(guó)礦床學(xué)家的一項(xiàng)重要任務(wù)。

玢巖型鐵礦床是我國(guó)富鐵礦石最重要的來源之一。該類型礦床以磁鐵礦—磷灰石—透輝石/陽起石礦物組合、極高的形成溫度(>600℃)和很淺的形成深度為顯著特征。但關(guān)于該類型礦床的成因,長(zhǎng)期存在巖漿液態(tài)不混溶形成鐵礦漿和熱液交代沉淀成礦兩種截然不同的觀點(diǎn),提出的成因模型包括巖漿不混溶鐵熔體模型、硫酸鹽(碳酸鹽)熔體模型、磁鐵礦—?dú)馀輵腋∧P汀r漿熱液交代作用模型等。

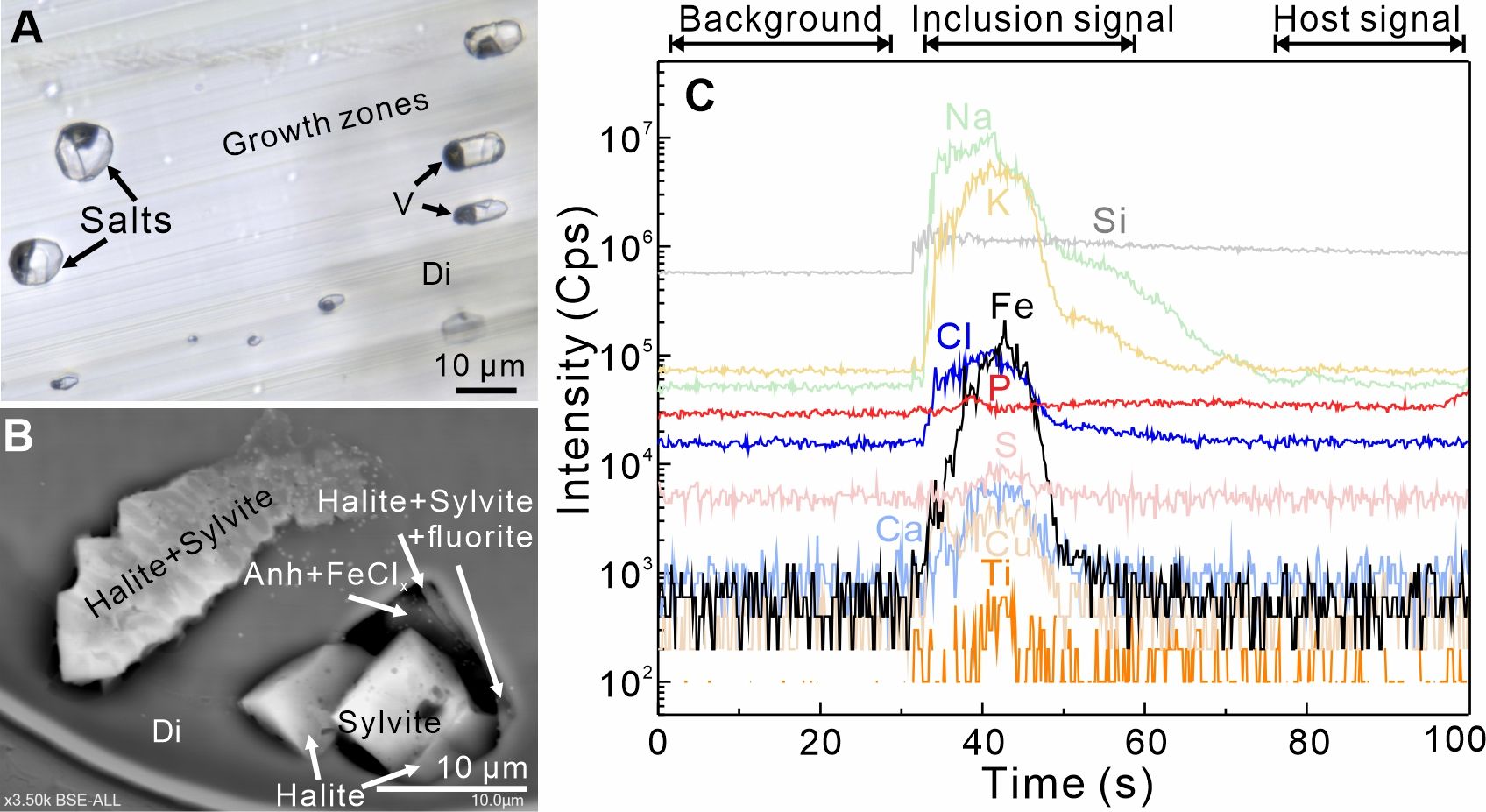

圖1 玢巖鐵礦中普遍存在的高鹽熔流體包裹體和主要子晶(A-B)及單個(gè)高鹽熔流體包裹體的LA-ICP-MS剝蝕信號(hào)圖(C),Salt-鹽類礦物; Di-透輝石; V-氣泡

長(zhǎng)江中下游成礦帶是全球最大的玢巖型鐵礦床成礦帶之一。研究團(tuán)隊(duì)對(duì)該成礦帶寧蕪和廬樅礦集區(qū)典型的玢巖型鐵礦床開展了長(zhǎng)期研究,發(fā)現(xiàn)該類礦床普遍發(fā)育超高溫(>800℃)和超高鹽度(>90wt.%NaClequiv.)流體包裹體(圖 1),將其對(duì)應(yīng)的成礦流體命名為高鹽熔流體(hydrosaline liquid),揭示了這種熔流體的物理化學(xué)性質(zhì)不同于傳統(tǒng)意義上以水為主的熱液流體(aqueous fluid)。研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)高鹽熔流體具有很強(qiáng)的搬運(yùn)鐵的能力(圖 1C),并可與圍巖發(fā)生強(qiáng)烈的水—巖相互作用,形成廣泛的鈉化蝕變和交代作用。

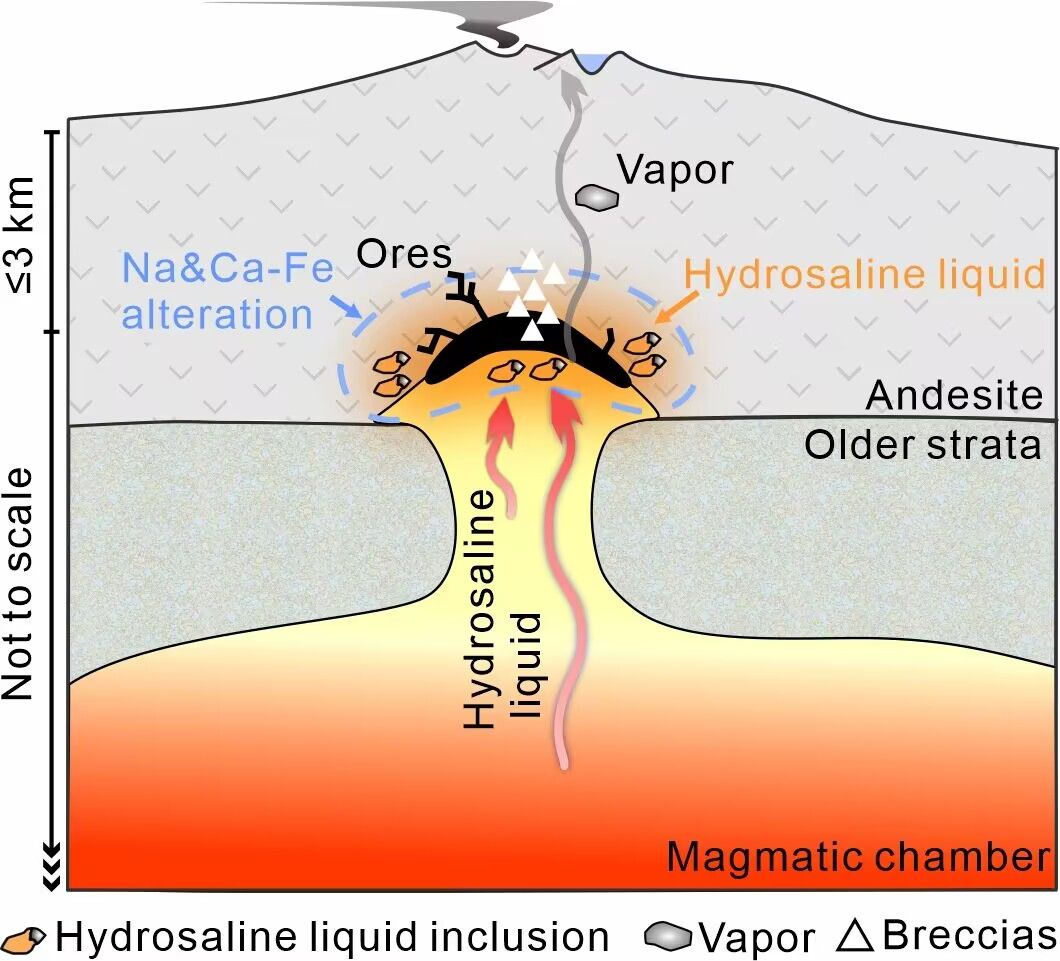

圖2 玢巖鐵礦的高鹽熔流體成礦模型

基于系統(tǒng)的礦床學(xué)、礦物學(xué)、流體包裹體和同位素地球化學(xué)研究,研究團(tuán)隊(duì)提出了一個(gè)全新的成礦模型(圖 2):起源于交代地幔的高氯/水比(Cl/H2O)閃長(zhǎng)質(zhì)巖漿侵位到地殼淺部時(shí)發(fā)生高溫高鹽熔流體出溶作用,較輕的高鹽熔流體在玢巖體的頂部聚集或運(yùn)移到其他有利位置(如玢巖與圍巖的接觸帶和斷裂帶),并與圍巖發(fā)生強(qiáng)烈的水巖反應(yīng),形成以鈉長(zhǎng)石和方柱石為代表的鈉化蝕變和浸染狀磁鐵礦;同時(shí),巨量高溫高鹽熔流體的聚集導(dǎo)致圍巖發(fā)生熱液角礫巖化,在此過程中高鹽熔流體迅速減壓和降溫,并在裂隙和斷裂帶中充填,導(dǎo)致其中的鐵氧化物快速過飽和沉淀,形成脈狀、角礫狀及塊狀等充填構(gòu)造礦石。

該研究為理解玢巖型鐵礦床的成礦過程和成礦機(jī)理提供了新的視角,對(duì)礦床學(xué)研究和未來的資源勘查具有重要啟示意義。

該研究受到科技部國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2023YFF0804200)、國(guó)家自然科學(xué)基金委創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目(42321001)、教育部高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智基地項(xiàng)目(B20045)、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41822203, 41972074, 42103064)及中國(guó)博士后科學(xué)基金項(xiàng)目(2022M712951)聯(lián)合資助。(編輯 孫彥欽 審稿 尚東光)

論文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk2174

![]() 鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號(hào)

鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號(hào)