2023年11月7日,我校賴旭龍教授、盛桂蓮教授領導的古DNA團隊與英國自然歷史博物館、中科院古脊椎動物與古人類研究所等國內外機構合作研究的成果“Relationships of Late Pleistocene Giant Deer as Revealed bySinomegacerosMitogenomes from East Asia(東亞中華大角鹿線粒體基因組揭示晚更新世大角鹿系統演化關系)”在線發表于CellPress旗下期刊《iScience》。地球科學學院博士生肖博為第一作者,我校賴旭龍教授、盛桂蓮教授和英國自然歷史博物館AdrianM.Lister教授為共同通訊作者。

大角鹿是第四紀晚期動物群中的已滅絕成員,曾廣泛分布于亞歐大陸北部區域,其碩大的體型和奇特的鹿角吸引了學界和公眾的目光。此前根據各地出土的大角鹿化石的形態學研究認為東亞地區的大角鹿與歐洲和中亞的大角鹿有明顯差異,并以此將大角鹿分作兩個屬:亞歐大陸中、西部的歐洲大角鹿屬(Megaloceros)和東亞地區的中華大角鹿屬(Sinomegaceros)。隨著古DNA技術的發展,國際同行已于2021年對歐洲大角鹿的樣本開展了分子譜系地理研究,本研究是首例中華大角鹿古基因組研究。

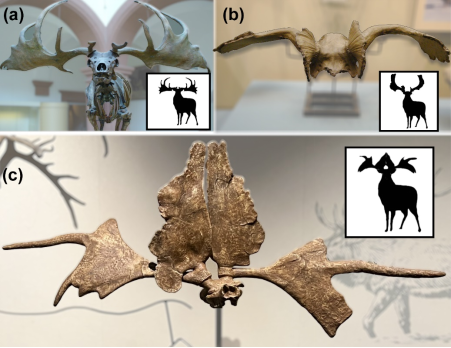

圖1大角鹿頭骨、鹿角形態特征

(a)歐洲大角鹿;(b)中華大角鹿之河套大角鹿;(c)中華大角鹿之腫骨鹿

我校古DNA團隊及合作者從我國東北和華北、俄羅斯遠東和日本等地采集了十多件大角鹿化石樣本,基于6件樣品的線粒體古基因組數據,通過構建貝葉斯系統發育樹并分析大角鹿線粒體單倍型,發現所研究的中華大角鹿分屬3個母系遺傳支系,在線粒體系統樹上與歐洲大角鹿并未發生分歧。根據樣品發掘地點、原認為是歐洲大角鹿的西伯利亞貝加爾地區的樣品,經分子鑒定為中華大角鹿;該樣品代表的遺傳支系與歐洲大角鹿在該地區的共存,表明中華大角鹿與歐洲大角鹿存在地理分布區域的重疊。此外,本研究在中國東北發現了從末次盛冰期前延續至末次盛冰期的中華大角鹿遺傳支系,意味著中國東北可能是大角鹿等動物在末次盛冰期時的避難所之一;中華大角鹿骨骼樣品的碳、氮穩定同位素分析結果顯示,氣候波動導致的植被變化與中華大角鹿在中國東北的地區絕滅之間存在相關性。

圖2歐洲大角鹿和中華大角鹿分布區域及大角鹿線粒體基因組系統發育樹

(Cladesino1-3為中華大角鹿遺傳支系)

我校古DNA團隊近年來對鹿科動物開展了“多物種-跨時空”古基因組聯合研究,發現鹿科不同物種在第四紀氣候變化和人類活動雙重因素作用下呈現的分子響應模式各不相同。本研究和該團隊此前已發表的馬鹿(Xiaoet al., 2022QuaternaryScience Reviews)、東北狍(Deng et al., 2022 Genes)及正在進行的駝鹿等物種的古DNA研究結果顯示,作為第四紀哺乳動物中已滅絕物種的典型代表,大角鹿的遺傳多樣性在末次盛冰期前后有顯著降低,僅在避難所區域留下少數遺傳支系;馬鹿曾經廣泛分布于歐亞大陸北部,受氣候變化和人類活動的共同影響,其有效種群大小及分布范圍有所縮減;駝鹿雖然受氣候影響發生了種群縮減,但是在末次盛冰期以后迅速重新占領了亞洲泛北極地區,甚至擴散到了北美地區;而小型鹿科動物——東北狍自末次盛冰期以來,一直保持著穩定的遺傳支系組成。通過對鹿科動物中已滅絕物種和延續至今的物種在遺傳多樣性變化趨勢上的對比分析,解析不同物種的種群演化規律,對于系統重建氣候變化及人類活動雙重壓力下第四紀大型哺乳動物種群演化歷史具有重要啟示意義。

上述所有研究得到了國家自然科學基金項目(編號:42172027)資助。

論文信息:

標題: Relationships of Late Pleistocene Giant Deer as Revealed bySinomegacerosMitogenomes from East Asia

作者: Bo Xiao, Alba Rey-lglesia, Junxia Yuan, Jiaming Hu, Shiwen Song, Yamei Hou, Xi Chen, Mietje Germonpré, Lei Bao, Siren Wang, Taogetongqimuge, Lbova Liudmila Valentinovna, Adrian M. Lister*, Xulong Lai*, and Guilian Sheng*.

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.108406

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號