2023年9月26日����,中國地質大學(武漢)賴旭龍教授領導的古DNA研究團隊與中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、中山大學�、丹麥哥本哈根大學等單位合作研究成果“Ancient mitogenomes reveal a high maternal genetic diversity of Pleistocene woolly rhinoceros in Northern China(古線粒體基因組研究揭示中國北方更新世披毛犀具有較高的母系遺傳多樣性)” 在線發表于Nature旗下專業期刊《BMC Ecology and Evolution》�。

披毛犀(Coelodonta antiquitatis)(圖1)是更新世“猛犸象-披毛犀動物群”的重要成員����,曾廣泛分布于歐亞大陸北部,在我國北方廣大地區有豐富的化石發現�����。披毛犀是冰河時期的明星物種�����,但迄今為止人們對其起源���、遷移��、種內分化等問題的認識還比較模糊。

圖1 披毛犀復原圖(https://image.baidu.com)

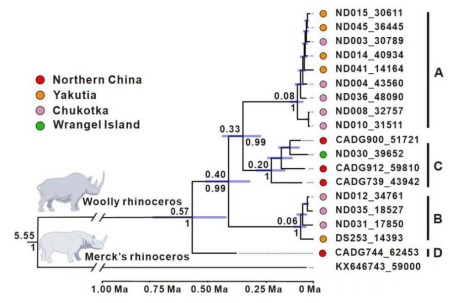

本研究成功從采自黑龍江省��、內蒙古自治區的4個晚更新世披毛犀化石材料中獲取到完整線粒體基因組序列����。分析表明:其中3個樣品與俄羅斯蘭格爾島的1個樣品有較近的親緣關系����,構成獨立的遺傳譜系(譜系C),蘭格爾島個體很可能是該譜系中國北方披毛犀向北擴散的后代��,本研究擴大了該譜系已知的地理分布范圍����;內蒙古自治區新巴爾虎左旗的1個樣品(CADG744)處于披毛犀分支的根部�,這個樣品構成披毛犀目前已知的最古老譜系(譜系D)�,譜系D與其他譜系分歧的年代為距今0.57 百萬年 (95% 置信區間: 0.76–0.41 百萬年),與披毛犀已知的最早化石記錄基本一致 (圖2)�����;相比于西伯利亞披毛犀群體�����,中國北方晚更新世披毛犀群體具有相對較高的母系遺傳多樣性�����。

圖2 基于線粒體基因組序列構建的披毛犀貝葉斯系統發育樹及各遺傳支系的分歧時間(梅氏犀作為外類群)

根據化石記錄,人們曾普遍認為披毛犀在距今0.46-0.40百萬年前首次出現于歐洲�����,其后再向亞洲的遷移����。本研究的遺傳學數據表明:最古老的披毛犀線粒體譜系出現在中國內蒙古地區��,中國北方應是更新世披毛犀的一個重要演化中心���,披毛犀很有可能起源于中國北方�,隨后遷移至歐亞其他地區���。

論文第一作者為袁俊霞副教授�����,通訊作者為袁俊霞副教授�、盛桂蓮教授�����。本研究得到了國家自然科學基金項目(項目編號:42172027 )����、吉林大學生物考古實驗室開放基金資助���;內蒙古自治區烏審旗博物館�、鄂爾多斯文物考古研究院、黑龍江省青岡縣古生物化石保護中心、甘肅省地礦局三勘院等單位支持�。

論文信息:

Title: Ancient mitogenomes reveal a high maternal genetic diversity of Pleistocene woolly rhinoceros in Northern China

Authors: Junxia Yuan, Guojiang Sun, Bo Xiao, Jiaming Hu, Linying Wang, Taogetongqimuge, Lei Bao, Yamei Hou, Shiwen Song, Shan Jiang, Yong Wu, Dong Pan, Yang Liu, Michael V. Westbury, Xulong Lai, Guilian Sheng.

Source: BMC Ecology and Evolution

DOI:10.1186/s12862-023-02168-0

Available online: 26 September 2023,

論文鏈接: https://doi.org/10.1186/s12862-023-02168-0

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號