地大新聞網訊(記者 程曉龍)一直以來,大陸地殼的起源及其與大陸巖石圈深部地幔部分(即克拉通地幔或巖石圈根)的關系復雜且極具爭議。太古宙克拉通往往具有巨厚的巖石圈根和復雜的年齡結構,有些地區的古老地幔物質底墊于年輕地幔物質之下,有些地區的年輕地幔物質存在于古老地幔物質之下,還有一些地區的整個巖石圈地幔具有相近年齡。然而,迄今為止,沒有一個單一的模型(圖1 A-D)能夠解釋這些觀測結果,尤其是無法解釋古老巖石圈地幔底墊于年輕巖石圈地幔之下或鑲嵌于年輕巖石圈地幔內部的特殊地質現象。

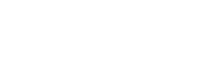

圖 1. 不同增生方式產生的巖石圈地幔成分和年齡結構。A:快速的地幔柱或者俯沖作用所致。B:冷卻或者巖漿作用相關的底墊作用所致。C:俯沖疊置所致。D:側向增生所致。E:本研究所述的拆沉-浮合模型所致。A-D產生的巖石圈具有特定的年齡結構(上老下新或者整體年齡相近)。E模型會產生古老巖石圈地幔底墊于年輕巖石圈地幔之下或鑲嵌于年輕巖石圈地幔內部的復雜巖石圈結構。

針對這一科學難題,我校地質過程與礦產資源國家重點實驗室王振勝副研究員、地學院汪在聰教授、Timothy Kusky教授和澳大利亞莫納什大學Fabio Capitanio副教授合作,通過地球動力學數值模擬和地質觀測聯合研究,在《美國科學院院刊》(PNAS)上提出了一種新模型:拆沉—浮合模型,該模型解釋了大陸巖石圈長期演化形成的復雜年齡結構關系(圖1 E)。該模型所代表的地質過程概括如下(圖2):

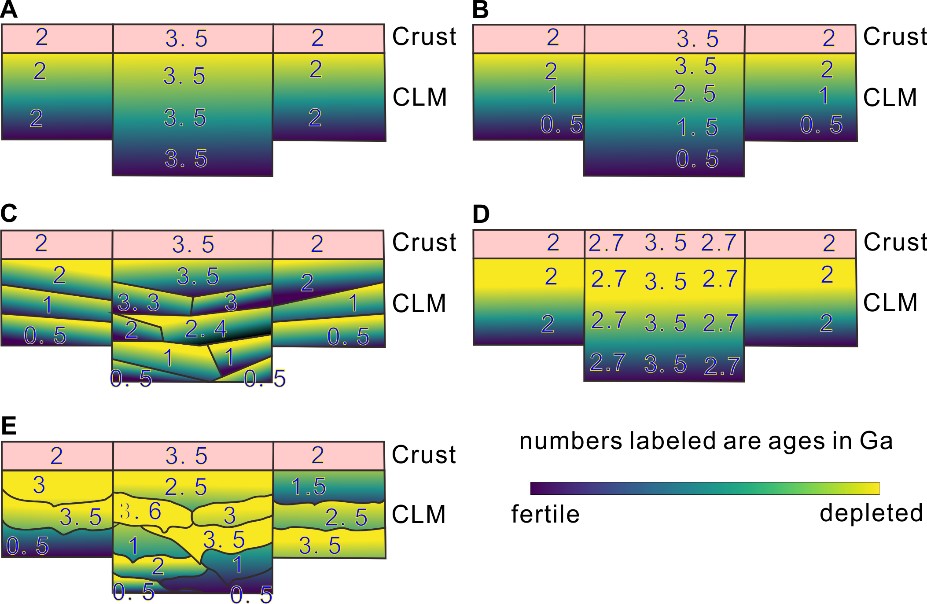

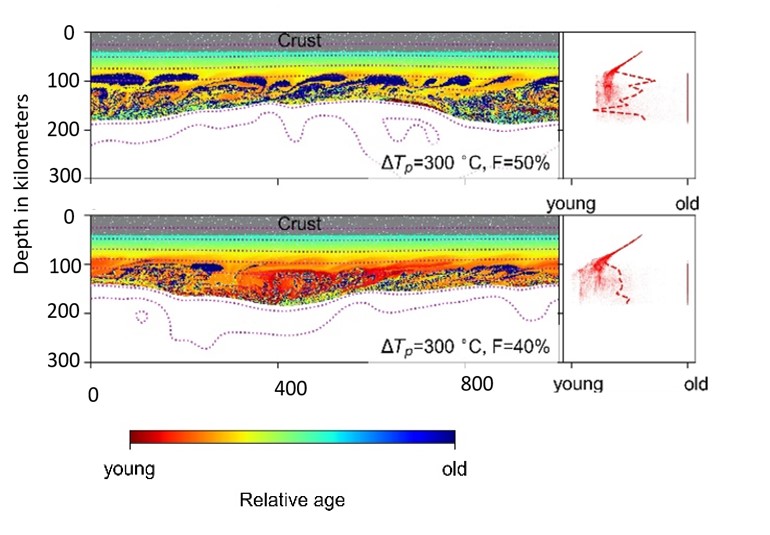

地球早期地幔溫度高,高程度部分熔融導致殘余的地幔虧損程度較高,因此具有化學成分控制的高浮力(產生向上的正浮力),逐漸聚集在地球淺部。隨著地表低溫熱邊界層的向下生長,熔融殘余的溫度變低,形成高粘度巖石圈。低溫產生的冷縮效應會導致密度顯著增加,因此產生向下的負浮力。該作用逐漸抵消化學成分相關的正浮力,從而使冷巖石圈失穩和向深部沉沒,被稱為拆沉作用(圖2 A-C)。拆沉的巖石圈進入地幔后,被地幔高溫加熱,使得溫度產生的負浮力逐漸被化學成分浮力超越,反而抑制下沉,導致被加熱的古老熔融殘余物質上浮(圖2 D),并再度合并到淺部的巖石圈底部(圖2 E-F)。拆沉和上浮之間的時間間隔可以長達數千萬年到數億年不等。在這期間,淺部巖石圈在板塊構造運動驅動下可發生數千公里移動,深部的古老巖石圈殘片也可以在地幔流驅動下發生大規模水平位移。因此上浮的巖石圈殘片可以合并到不同年齡的克拉通、造山帶或者大洋巖石圈底部形成復雜的巖石圈結構。

圖 2. 巖石圈地幔拆沉-浮合的一般過程。綠色-黃色-紅色的色表示巖石圈地幔物質的濃度由低到高。A-C巖石圈拆沉和加熱:高程度熔體提取后的巖石圈地幔,密度低于周圍地幔,具有向上的浮力,但是在后期冷卻降溫作用下產生負浮力,使其沉沒。下沉的巖石圈地幔在地幔深部逐漸被周圍高溫的地幔巖石加熱。D拆沉巖石圈上浮:被加熱后,拆沉的巖石圈地幔物質的負浮力被化學成分導致的正浮力超越,因此產生停滯或上浮。E-F浮合及混合:上浮的古老虧損巖石圈地幔浮合于上方的巖石圈之下形成復雜的巖石圈結構,未上浮的巖石圈地幔碎片與深部地幔混合形成不同尺度的異質體。

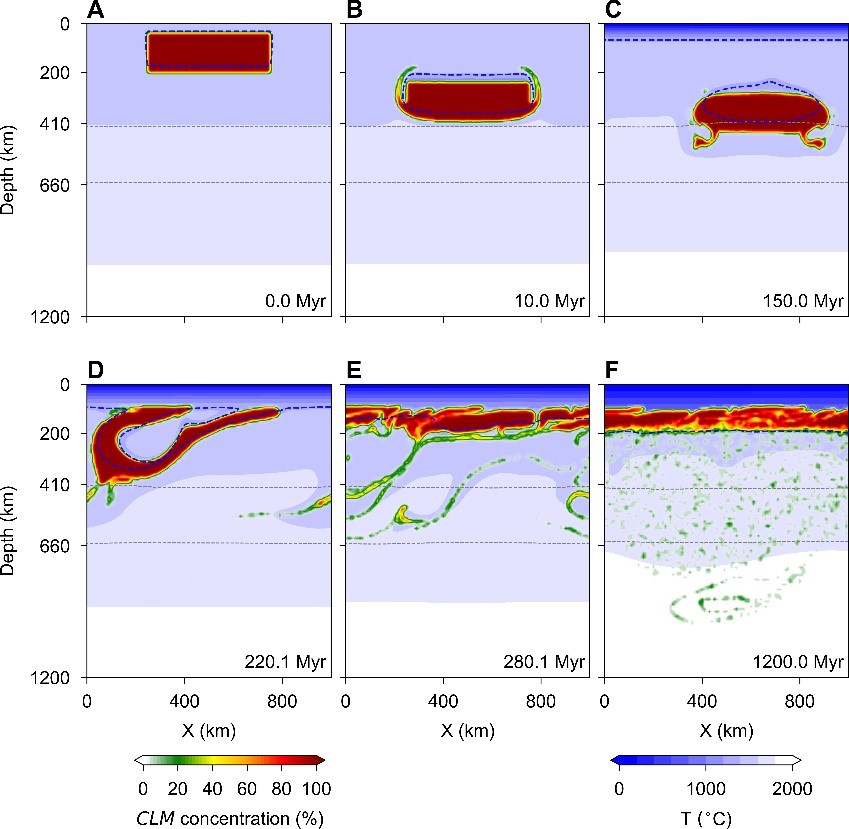

該團隊將這種與拆沉相逆的大規模地幔巖石圈返回過程定義為大規模區域性浮合(Massive regional relamination)。“浮合”根據Relamination與Delamination(拆沉)的關系翻譯而來,其中“浮”與“沉”字相對,“合”與“拆”字相對。這種巖石圈先拆沉,而后被加熱和上浮,最終與淺部巖石圈再度拼接合并的動力學過程在地球數十億年的演化過程中可重復發生,因此被命名為拆沉—浮合旋回。該模型可以合理解釋大陸巖石圈地幔在來源、年齡和成分方面的廣泛不均一性,尤其可以解釋古老巖石圈地幔錯位于年輕巖石圈地幔之下或鑲嵌于年輕巖石圈地幔內部的特殊地質現象(圖3),因此對于理解大陸巖石圈的形成和演化具有重要意義。

圖 3. 拆沉-浮合旋回形成的古老巖石圈底墊于新巖石圈之下或鑲嵌于新巖石圈內部的模型實例。拆沉-浮合旋回可以產生不同類型的巖石圈成分和年齡結構(詳情參見原文),可以合理解釋深源巖漿巖和捕虜體所反映的不同地區的巖石圈成分和年齡結構。

該研究同時指出,這種大規模巖石圈浮合與增生過程不拘泥于巖石圈沉沒和再循環的形式,可以與早期的拆沉、對流侵蝕、凹沉(sagduction)、滴落(dripping)、俯沖等多種巖石圈沉沒方式配合,形成多種類型的沉沒—浮合旋回,進而產生復雜不均一性的重構大陸巖石圈。因此,巖石圈的沉沒—浮合旋回并不受構造體制的限制,既可以發生于前板塊構造體制之下,又可以發生于板塊構造體制之下。

本研究得到國家自然科學基金委項目和地質過程國家重點實驗室自主課題聯合資助。

文章信息:Zhensheng Wang*, Fabio Capitanio, Zaicong Wang, and Timothy Kusky*. Accretion of the cratonic mantle lithosphere via massive regional relamination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2022, 119 (39) e2201226119.https://doi.org/10.1073/pnas.2201226119

(編輯 程曉龍 審稿 陳華文)