地大新聞網訊(記者王俊芳)恐龍是公眾最為熟知的古生物。是什么導致6600萬年前的恐龍滅絕?長期以來,這一直是科學界爭論的話題,小行星撞擊和大型火山爆發是其中最具代表性的觀點。近日,來自我校、中科院古脊椎動物與古人類研究所和中科院地質與地球物理研究所等單位人員組成的科研團隊,對陜西山陽盆地開展的系統的古生物學和年代學研究工作取得了新進展,為恐龍滅絕之謎提出了新認識。研究認為,恐龍多樣性在晚白堊世的降低,很可能是恐龍滅絕的的另一重要原因。

該研究成果以《恐龍在其滅絕前200萬年間的低多樣性》為題,作為封面文章發表于《美國科學院院刊》(PNAS)。

“要回答好恐龍滅絕之謎,最核心的是要依托于恐龍在地球上生存的時空記錄。”論文的第一作者韓非博士介紹,恐龍蛋不僅可以反映恐龍的繁殖習性,同時其在地層中的富集埋藏規律,也可以反映恐龍生存時期的古環境信息。

圖1 產自山陽盆地內的瑤屯巨形蛋

研究團隊用了7年時間,在我國陜西商洛地區山陽盆地的上白堊統紅色砂巖中,系統采集了1000多件原位埋藏的恐龍蛋和蛋殼標本(圖1)。研究發現,山陽盆地恐龍蛋類型主要為瑤屯巨形蛋、長形長形蛋和坪嶺疊層蛋,其母體恐龍分別為竊蛋龍類和鴨嘴龍類,這與山陽盆地恐龍骨骼化石所代表的恐龍類型十分吻合(圖2)。恐龍蛋和恐龍骨骼表明,當時盆地內的恐龍多樣性處于一個相對較低的水平。

圖2 白堊紀末期山陽盆地生活的三種主要恐龍類型:竊蛋龍類、鴨嘴龍類和暴龍類(趙闖 繪)

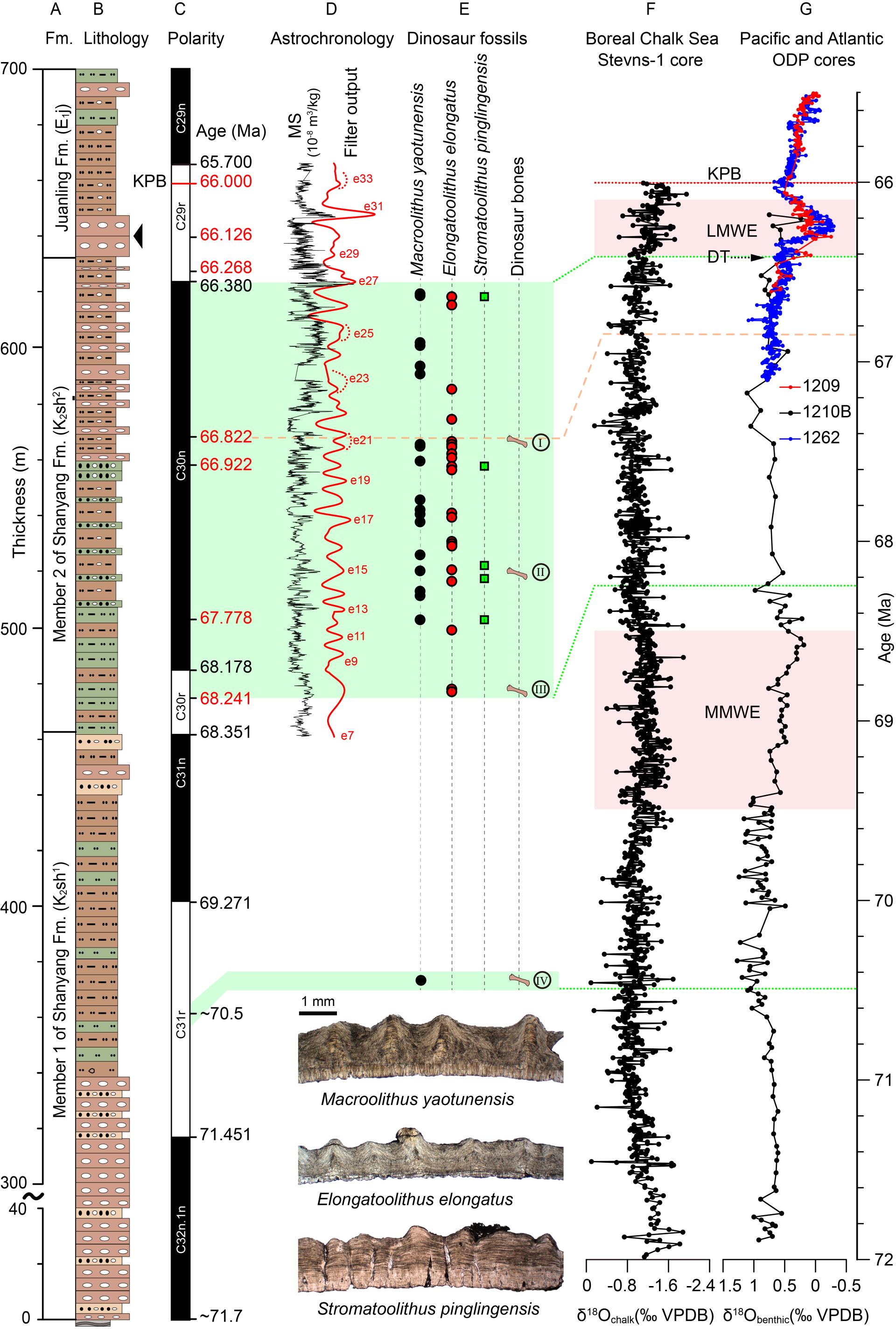

圖3 圖中表示的是山陽盆地的巖性柱(A和B)、磁極性序列(C),天文調諧結果(D)、恐龍化石分布(E)以及海洋氧同位素記錄在白堊紀末期的變化(F和G),指示盆地內的恐龍在其滅絕前的200萬年間多樣性很低,且古氣候、尤其是溫度的變化對恐龍的多樣性有著重要的影響。

為確定山陽盆地恐龍化石所在地層的地質年代,該團隊在山陽盆地開展了詳細的磁性地層學、生物地層學和旋回地層學研究,從而獲得了山陽盆地44個連續恐龍蛋化石層位的高分辨率年齡(圖3)。年代學結果顯示山陽盆地恐龍化石分布的時限是6824萬年到6638萬年前,表明山陽盆地內的恐龍多樣性在其滅絕前的約200萬年間一直處于比較低的水平。

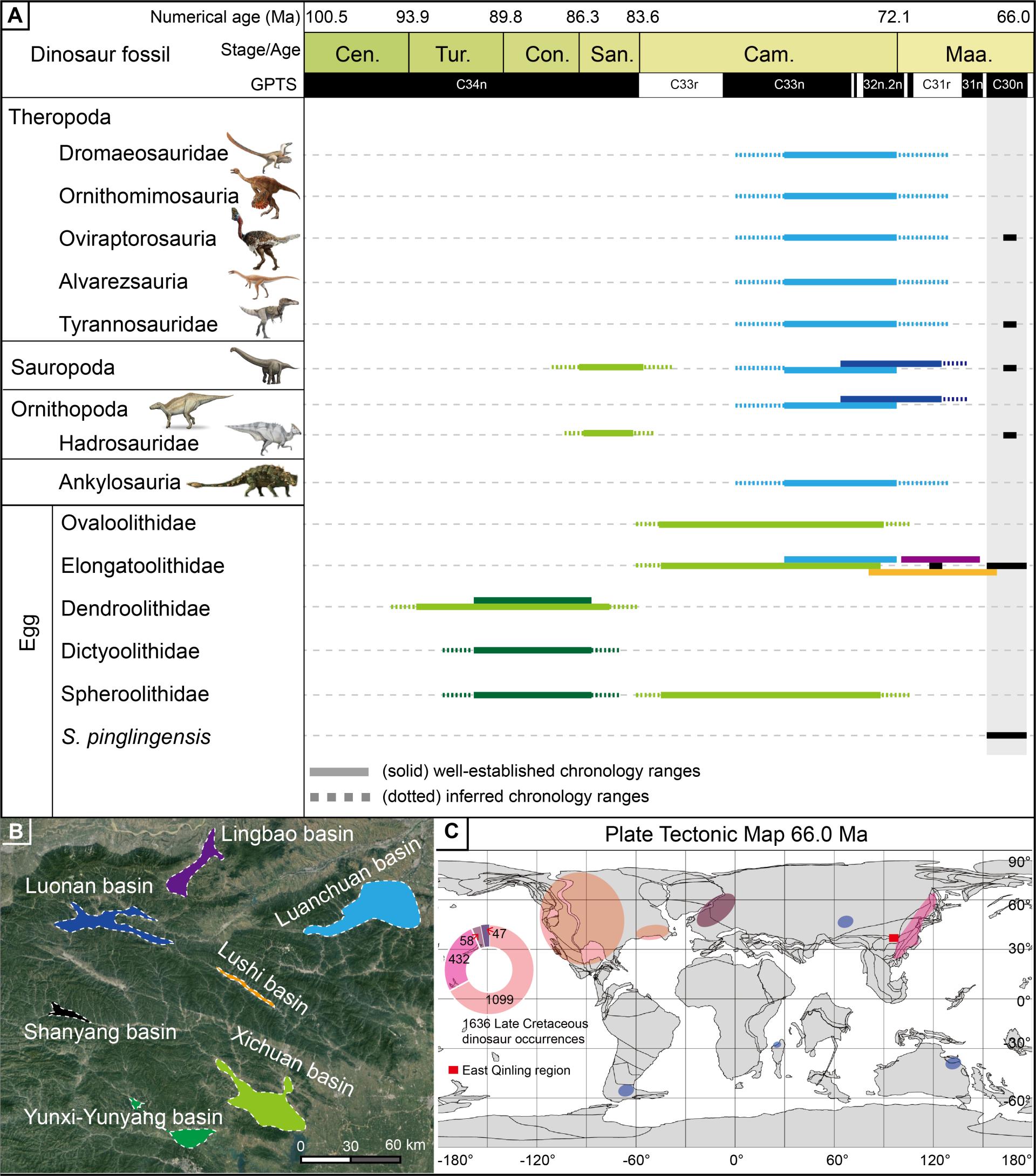

圖4 圖A、B展示的是秦嶺東部盆地內的恐龍多樣性在晚白堊世的變化,顯示恐龍多樣性在7200萬年前后降低。圖c顯示的目前發現的恐龍化石點在6600萬年前的全球分布情況,顯示恐龍化石主要分布在北美西部和東亞地區,秦嶺地區發現的恐龍化石將是對全球恐龍化石庫非常重要的補充。

綜合秦嶺東部其他晚白堊世盆地,以及山東萊陽、廣東南雄等地發現的恐龍化石,研究人員發現在7200萬年前后中國的恐龍多樣性有一個明顯的降低趨勢,這與北美西部的恐龍化石分布特征有相似之處,因此該研究認為,恐龍多樣性在晚白堊世的降低很可能是一個全球性現象(圖4)。

這項研究結果為認識恐龍的滅絕過程和機制提供了新的依據和視角。恐龍屬于卵生動物,恐龍蛋的孵化成功率直接決定了恐龍種群的繁盛與否。恐龍蛋的孵化需要合適的溫度、濕度甚至二氧化碳濃度。因此,該項研究認為,在晚白堊世時期,隨著自然生態系統和恐龍自身的協同演化,恐龍多樣性發生了持續性衰退,降低了恐龍這個類群的環境適應能力,并導致其無法從由德干火山爆發或小行星撞擊等重大災害事件所引起的環境劇變中生存和復蘇,從而最終走向滅絕。

我校地空學院王華沛教授課題組的韓非博士為該論文的第一作者,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的王強副研究員為通訊作者。該項研究得到了國家自然科學基金和中科院先導專項的聯合資助。(審稿 陳華文)