□ 長江日報記者李佳 通訊員武人才

“過去有人說博士后是‘博士候’,因為在成為研究員前要‘候著’。但我絕不等著候著,因為所有來自未來的好消息,都是我們今天努力的模樣。”說這話的29歲華中科技大學博士后流動站在站博士后人才梁子漪,2024年不斷收獲“好消息”——她參與研發的航空發動機核心件,已在多家主機廠完成組裝,歲末年初陸續交付。

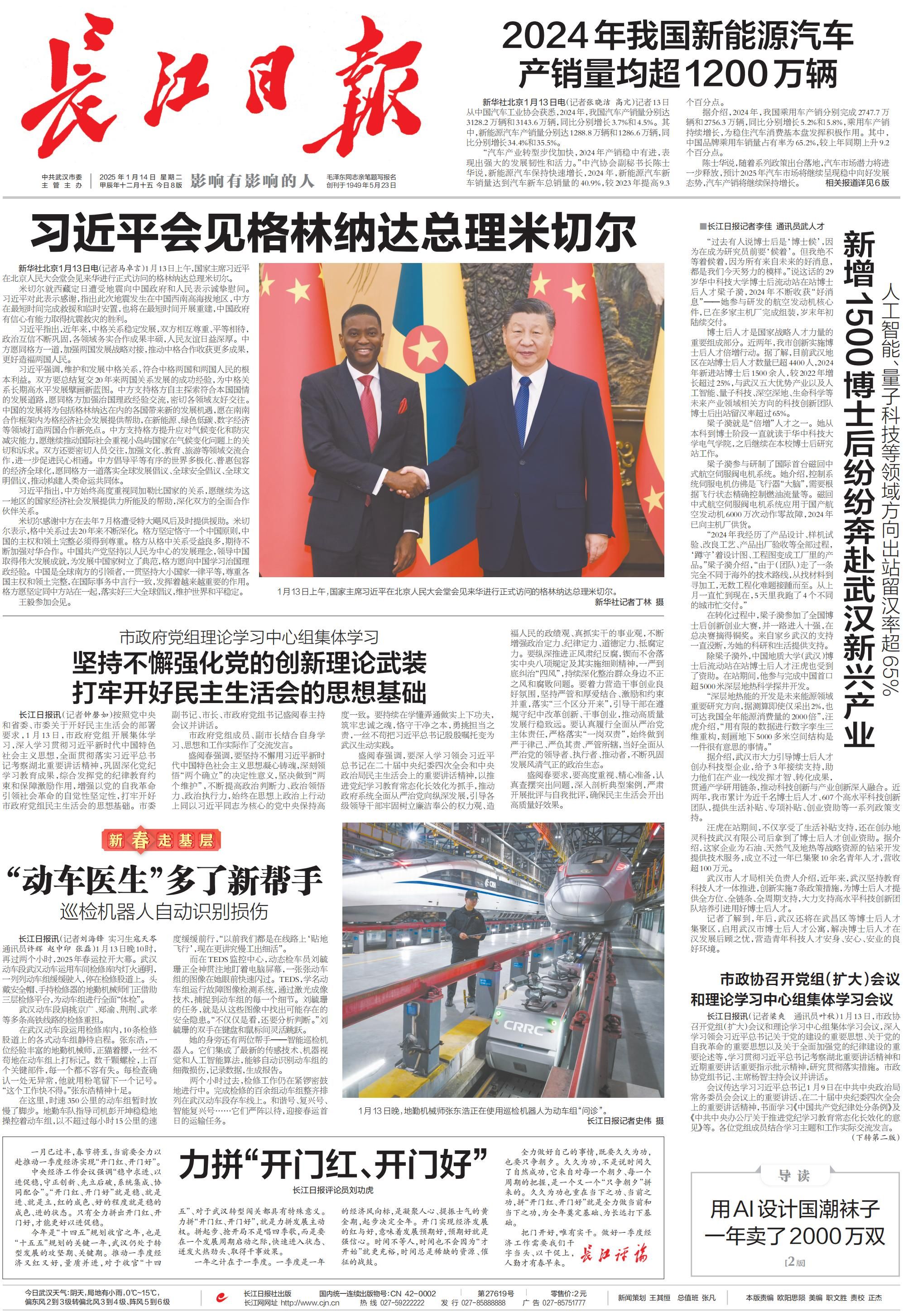

博士后人才是國家戰略人才力量的重要組成部分。近兩年,我市創新實施博士后人才倍增行動。據了解,目前武漢地區在站博士后人才數量已超4400人,2024年新進站博士后1500余人,較2022年增長超過25%,與武漢五大優勢產業以及人工智能、量子科技、深空深地、生命科學等未來產業領域相關方向的科技創新團隊博士后出站留漢率超過65%。

梁子漪就是“倍增”人才之一。她從本科到博士階段一直就讀于華中科技大學電氣學院,之后繼續在本校博士后研究站工作。

梁子漪參與研制了國際首臺磁回中式航空伺服閥電機系統。她介紹,控制系統伺服電機仿佛是飛行器“大腦”,需要根據飛行狀態精確控制燃油流量等。磁回中式航空伺服閥電機系統應用于國產航空發動機6000萬次動作零故障,2024年已向主機廠供貨。

“2024年我經歷了產品設計、樣機試驗、改良工藝、產品出廠驗收等全部過程,‘蹲守’著設計圖、工程圖變成工廠里的產品。”梁子漪介紹,“由于(團隊)走了一條完全不同于海外的技術路線,從找材料到尋加工,無數工程化難題接踵而至。從上月一直忙到現在,5天里我跑了4個不同的城市忙交付。”

在轉化過程中,梁子漪參加了全國博士后創新創業大賽,并一路進入十強,在總決賽摘得銅獎。來自家鄉武漢的支持一直沒斷,為她的科研和生活提供支持。

除梁子漪外,中國地質大學(武漢)博士后流動站在站博士后人才汪虎也受到了資助。在站期間,他參與完成中國首口超5000米深層地熱科學探井開發。

“深層地熱能的開發是未來能源領域重要研究方向,據測算即使僅采出2%,也可達我國全年能源消費量的2000倍”,汪虎介紹,“用有限的數據進行數字孿生三維重構,刻畫地下5000多米空間結構是一件很有意思的事情。”

據介紹,武漢市大力引導博士后人才創辦科技型企業,給予3年接續支持,助力他們在產業一線發揮才智、轉化成果,貫通產學研用鏈條,推動科技創新與產業創新深入融合。近兩年,我市累計為近千名博士后人才、607個高水平科技創新團隊,提供生活補貼、專項補貼、創業資助等一系列政策支持。

汪虎在站期間,不僅享受了生活補貼支持,還在創辦地靈科技武漢有限公司后拿到了博士后人才創業資助。據介紹,這家企業為石油、天然氣及地熱等戰略資源的鉆采開發提供技術服務,成立不過一年已集聚10余名青年人才,營收超100萬元。

武漢市人才局相關負責人介紹,近年來,武漢堅持教育科技人才一體推進,創新實施7條政策措施,為博士后人才提供全方位、全鏈條、全周期支持,大力支持高水平科技創新團隊培養引進用好博士后人才。

記者了解到,年后,武漢還將在武昌區等博士后人才集聚區,啟用武漢市博士后人才公寓,解決博士后人才在漢發展后顧之憂,營造青年科技人才安身、安心、安業的良好環境。

鏈接:https://cjrb.cjn.cn/html/2025-01/14/content_151729_1751295.htm

(原載《長江日報》2025年1月14日)

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號