長江日報大武漢客戶端12月19日訊 “每年我都前往澳門科技大學好幾次,最近的一次是今年11月下旬。”今天,中國地質大學教授肖龍告訴記者,這兩所高校在月球、火星科學研究方面都有濃厚的興趣和扎實的基礎,多年來兩校的合作一直緊密。

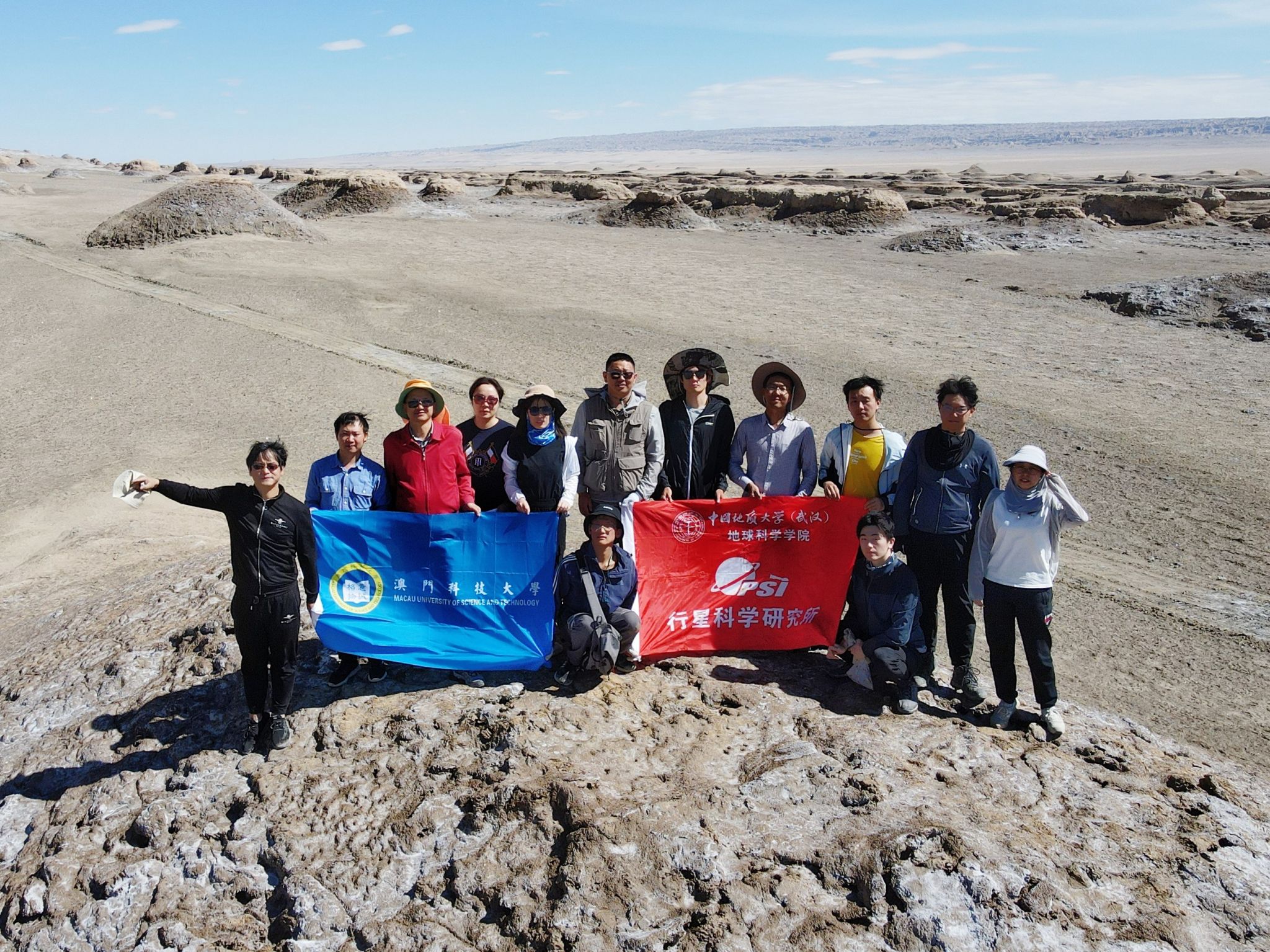

中國地質大學和澳門科技大學聯合開展科學考察。

兩校的合作始于2011年。肖龍告訴記者,澳門科技大學也派了老師和學生來中國地質大學。肖龍教授多次帶領兩校團隊前往柴達木盆地和海南等地開展聯合科考。自2014年開始,他們已在柴達木盆地進行了10年火星類比研究,打開了一扇人類在地球上認識火星的窗口。

“火星是太陽系中與地球最為接近的天體,是最有可能存在生命的天體,也是未來人類向地球外移民的首選目的地。”肖龍說,火星研究一直是科學界的熱點,當下人們雖不能把地球上的實驗室搬到火星上去,卻能在地球上探究火星。位于我國青海省的柴達木盆地有著大規模奇特的類火星地貌,是極佳的天然火星實驗場。

澳門科技大學師生到訪中國地質大學。

澳門科技大學助理教授黃婷是肖龍指導的博士生之一,研究方向為天體生物學,她也是國內第一批天體生物學博士。黃婷在柴達木盆地花土溝大浪灘的一處干鹽灘挖開一尺厚的鹽殼,經過兩份試驗樣品的培養試驗,分離出54株細菌和8株真菌。這意味著生命在極端干旱、高鹽、高輻射的環境下依然可以生存,火星的古湖泊中有可能存在相似的生命類型。鹽因為蒸發,易潮解,但可以通過吸收火星大氣中微量的水蒸氣,創造適宜生命的微環境。黃婷由此推測,火星車對火星生命的探測可以集中在富含鹽類礦物的淺表地區展開。

“行星的類比研究一刻也不能松懈,必須走在行星探測之前。”肖龍說。他堅信火星上有的,地球上也有,在地球上一樣可以做火星的科研,可以從地球的類比研究中來推演火星地貌地質形成過程和氣候環境條件,從而為未來中國人登上火星做技術準備。

中國地質大學和澳門科技大學聯合開展科學考察。

多年來,中國地質大學和澳門科技大學聯合完成了多個科研項目,比如民用航天空間科學項目《火星表面主要地質過程及生命與環境宜居性研究》,以及承擔的澳門科學技術發展基金項目《柴達木盆地與火星典型地貌對比研究》《火星Terra Sirenum地區古盆地與柴達木盆地演化的對比研究:天體生物學啟示》等。合作項目《嫦娥工程多波段探月資料的科學發現》獲澳門特別行政區科學技術獎自然科學一等獎。

(長江日報記者汪洋 通訊員王俊芳 孫彥欽)

鏈接:武漢澳門兩地高校長期合作,在柴達木盆地探究火星秘密_大武漢

(原載 長江日報大武漢客戶端 2024年12月19日)

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號