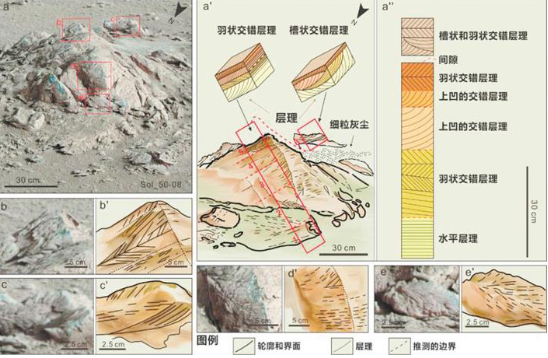

“祝融號”觀測的巖石和沉積層理素描圖,巖石編號Sol50-08。 (受訪者供圖)

湖北日報全媒記者 張歆 通訊員 王俊芳 梁睿華

5月19日從中國地質大學(武漢)獲悉,該校地球科學學院行星科學研究所肖龍教授團隊首次在火星表面發現海洋沉積巖的巖石學證據,此發現證明火星北部曾存在過海洋,也是全球首次在火星北部平原古海洋區域發現的直接性原位探測證據。

研究依據來自“祝融號”

火星地勢南高北低,北部是大片的平原,科學家們觀察火星探測衛星獲得的地貌特征和地質痕跡,認為火星上曾經有水流經過,在30多億年前,火星的北部可能存在一片海洋。

2021年,我國天問一號火星任務搭載的“祝融號”火星車成功著陸于北部平原東部的烏托邦平原南部邊緣,位于疑似古海岸線附近的北方荒原組。著陸后,“祝融號”一直向南行駛,沿途開展地質地貌觀測,其中導航和地形相機已經獲得了106組全景圖像,記錄了巖石的表面形態與構造特征。

“‘祝融號’行駛了約1921米,拿地球類比,其在火星上的路程相當于在地球上從淺海駛向濱海區域。”肖龍介紹,雖然“祝融號”獲得的圖像很多,但經過漫長的地質年代,即便拍攝到古海洋沉積的證據,因為風沙和灰塵的改造與掩埋,使得這些特征難以識別。另外,拍攝到的石塊都比較小,大的直徑不到1米,小的直徑不過0.1米,這給識別造成了很大的困難。

為此,肖龍團隊聯合國內外高校的13位科學家攻關,相關研究成果以《烏托邦平原海洋沉積巖的證據:祝融號火星車的觀測》為題發表在綜合性權威期刊《國家科學評論》。

美國亞利桑那大學水文學、大氣科學、行星科學和地球科學系教授維克多·R·貝克認為,肖龍團隊的研究結果是火星地質推理過程的范例。“今天的火星是一個極其寒冷、干燥的星球,這是火星經過長久的地質演化的結果。人類只能通過火星目前提供的證據來研究火星的進化過程,肖龍團隊的發現是很好的例子。”

柴達木盆地中練就“火眼金睛”

事實上,火星古海洋的存在一直都飽受爭議。一塊巖石上的痕跡,既可能是海洋潮汐導致的,也可能是河流或風沙沉積。在沒有拿到火星地質樣品的情況下,科學家們只能“靠眼看”:先根據一塊巖石的痕跡畫出地質素描圖,再將地質素描和地球上巖石的地質痕跡對比。

“一塊古海洋地區的巖石上,既有海洋沉積物的痕跡,也有風化的痕跡。”肖龍說,地質學家通過巖石圖片識別痕跡來源,就像醫生通過CT識別病灶,火星古海洋時代久遠,風化作用則相對較新,要確定痕跡成因,不僅要拿到巖石圖片,還要剝離巖石表層風化作用痕跡,需要反復觀察和論證。

石塊上的痕跡縱橫交錯,新舊交雜,如何才能練就一雙準確識別地質痕跡的“火眼金睛”?

“普通人確實看不出來呀!有專業學生實地考察,看了很久,才覺得‘好像是那么回事兒’!”肖龍笑了笑,他打開一本巖石學的教科書,上面繪制的地質素描圖橫、豎、點交雜,有的圖片粗看看不出區別,事實上卻是兩種不同的地質現象,準確識別一是靠經驗,二是要論證,三是要佐證。

太陽系中,火星與地球環境最相似。火星是沙漠星球,和地球上的一些戈壁、沙漠地區非常類似。綜合考慮多項因素后,柴達木盆地是最合適開展火星類比研究的區域之一。自2013年起,肖龍團隊便開始在我國柴達木盆地中開展野外考察。

據悉,中國地質大學(武漢)教授肖龍和黃俊為論文的共同第一作者,肖龍和蒂姆·科斯基為論文的共同通訊作者。研究得到了中國首次火星探測計劃的支持,科學數據由中國國家航天局提供、中國月球與深空探測工程地面應用系統制作。

鏈接:

全球首次發現火星古海洋原位探測證據 湖北日報數字報 (hubeidaily.net)

《湖北日報》(2023年05月20日)

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號