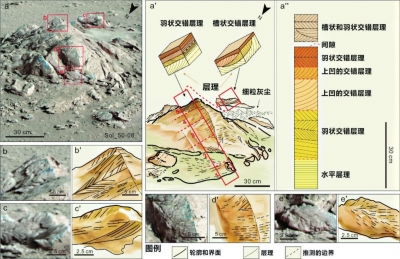

“祝融號”觀測的巖石和沉積層理素描圖,巖石編號Sol50-08。

長江日報訊(記者周劼 通訊員王俊芳 梁睿華)攝影發燒友“祝融號”在火星大平原上走著走著,發現了一些奇怪的“石頭”,圖像傳回地球,經地大團隊辨認,原來就是尋找已久的古海洋的證據。這一證據有望平息火星北部平原是否存在過海洋的爭議。

近日,中國地質大學(武漢)地球科學學院肖龍教授帶領的國際研究團隊,通過綜合分析“祝融號”火星車搭載的多光譜相機(MSCam)獲取的科學數據,首次在火星表面發現海洋沉積巖的巖石學證據,證明了火星北部曾經存在過海洋。相關研究成果以《烏托邦平原海洋沉積巖的證據:祝融號火星車的觀測》為題發表在綜合性權威期刊《國家科學評論》。

■ “祝融號”發回火星地表巖石照片

目前的火星寒冷干燥,缺乏流水與生命痕跡,但數十億年前的火星環境或許大不相同。過去的研究已證明,早期火星曾存在大量液態水,科學家通過地貌分析和數值模擬提出過古海洋假說,認為古海洋區域形成了一個特殊的海洋沉積地質單元,被稱為北方荒原組(VBF),但是由于缺少原位探測數據的支持,假說僅僅是假說。

2021年,我國天問一號火星任務搭載的“祝融號”火星車成功著陸于火星北部平原東部的烏托邦平原南部邊緣,正好位于前人所提出的古海岸線附近的北方荒原組,為查證是否存在古海洋沉積提供了機會。

自著陸以來,“祝融號”一直在向南駛向潛在的海岸線區域,并對沿途出露的北方荒原組地層展開觀測。“祝融號”行駛了約1921米,使用不同的成像和分析系統對露頭和地表巖石進行詳細的就位觀測,其中導航和地形相機(MSCam)已經獲得了106組全景圖像,詳細記錄了“祝融號”行進路線附近許多巖石的表面形態與構造特征。

■ 祝融段巖石是火星北部曾存在海洋的直接證據

“我們查看火星車車載相機傳回的照片,發現這些裸露的巖石發育層理構造,顯著不同于火星表面常見的火山巖,也不同于風沙沉積形成的層理構造,這些層理知識指示的雙向水流特點與地球的濱—淺海環境中的低能潮汐流一致”,肖龍介紹。

肖龍教授研究團隊詳細分析了“祝融號”火星車巡視區內石塊的表面構造。由于所觀測的巖石都位于祝融巡視區內,研究團隊將其代表的地質單元命名為祝融段。

研究團隊發現,段內的巖石通常保留有局部呈透鏡狀的交錯層理組構,以多種小型交錯層理為主,伴隨少量透鏡狀壓扁層理和小型水道結構的沉積構造。其中,組成交錯層理的層系在兩個相反的方向疊覆傾斜,指示雙向古水流環境。此外,由于層系的厚度和粒度在不同方向上具有較大的差異,表明古水流在兩個方向上存在強度差異。這種雙向水流模式通常由具有周期性流向變化的流體作用所形成,在風成環境及河流環境中并不常見,但在地球的濱—淺海環境中很常見。相比于地球而言,火星只有兩顆小衛星,使得其表面具有低能量的潮汐系統,在這種潮汐環境中只能形成小規模的層理構造。此外,研究中識別的底形和沉積構造也證明其為流水沉積而不是風成沉積。

本研究中對祝融段巖石的觀測結果是迄今為止首個支持火星北部平原古海洋存在的直接性原位探測證據。“祝融號”著陸點的位置表明,觀察到的沉積構造可能形成于北部平原古海洋的海退過程中。

該研究在北方荒原組中發現的這些沉積構造為重塑火星的歷史提供了新的啟示。“未來‘祝融號’對該區域的深入探測和采樣返回,將加深我們對火星宜居性和生命痕跡保存的認識”,肖龍說。

鏈接:

長江日報 - 地大團隊研究證明火星北部曾經存在海洋 (cjn.cn)

《長江日報》(2023年5月19日)