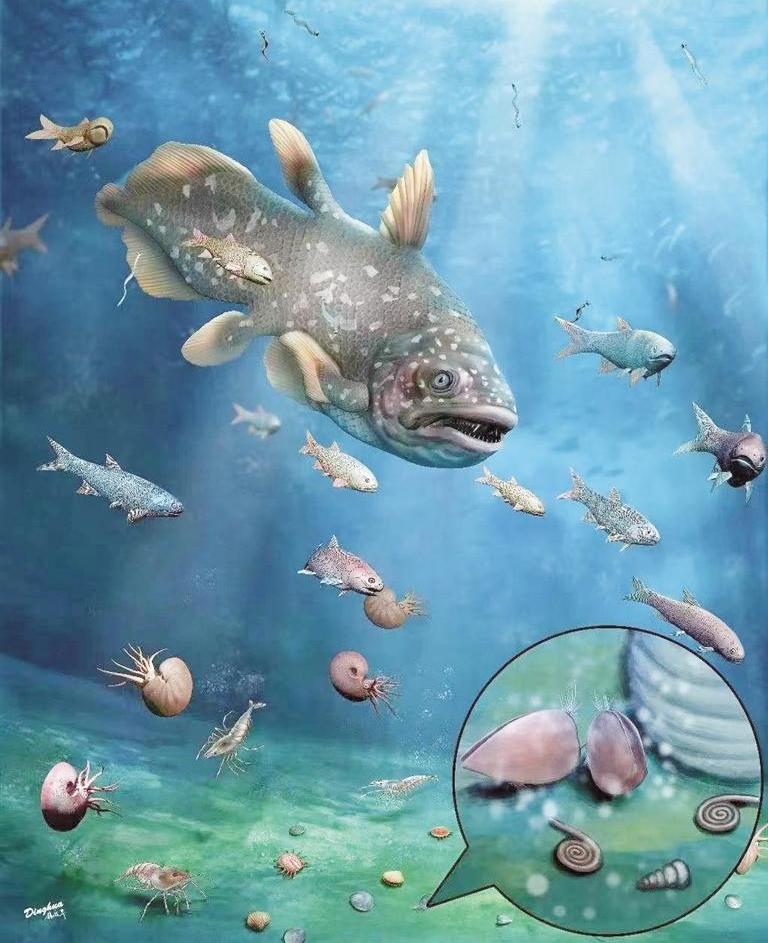

貴陽生物群生態復原圖。 (楊定華 繪)

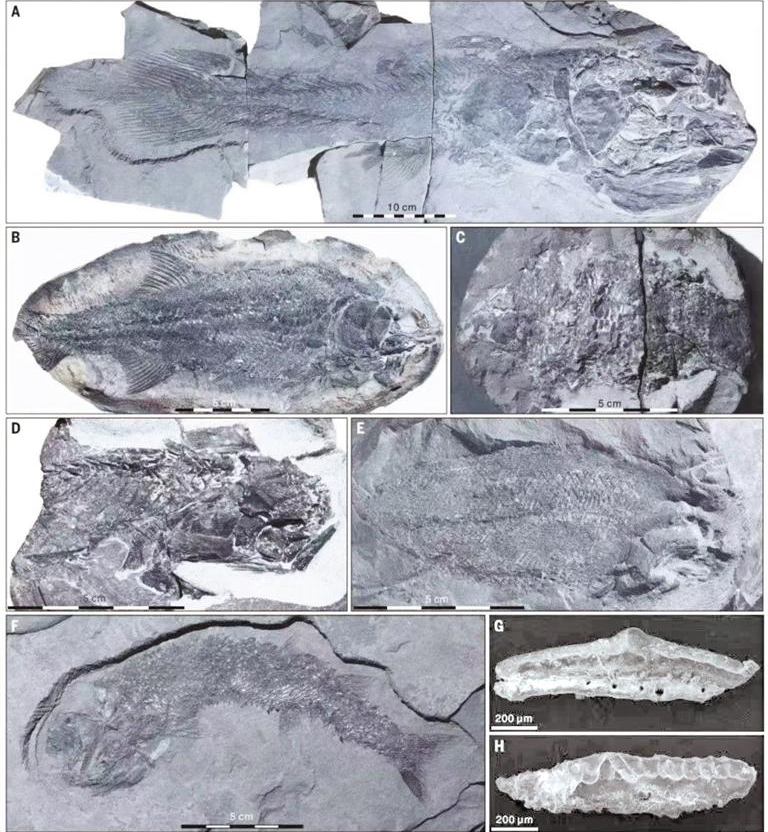

貴陽生物群重要化石類別。 (受訪者供圖)

貴州日報天眼新聞記者 金秋時

穿越“石”空

穿越“石”空,探秘地球起源?你知道地球是怎么形成的嗎?為何通過一塊石頭能折射出地球的歷史?本期中國地質大學(武漢)宋海軍教授,帶我們一起探秘地球的起源、生命的起源、大陸的起源等奧妙。

編者按

5億年來,地球上共發生過5次生物大滅絕事件。生物大滅絕后,生態系統如何恢復和進化?生活在現代的人類,該如何看待那個古老又神秘的地質時代?

今年2月,由中國地質大學(武漢)宋海軍教授、代旭博士后等主導的研究團隊,聯合中科院等多個國內單位和法國、加拿大、瑞士、美國多個研究機構的學者合作研究成果《中生代一個新的特異埋藏化石庫——貴陽生物群,揭示現代類型海洋生態系統》在《Science》(《科學》)雜志發表。

該研究成果表明,貴陽生物群埋藏時期距今2.508億年,是目前全球中生代最古老的一個特異埋藏化石庫,距離地球歷史上最大的一次生物大滅絕事件僅過去了約100萬年時間,改變了前人認為的生態系統復蘇非常緩慢,完整的海洋生態系統直到中三疊世(大滅絕后約800萬年)才出現的傳統觀念,引發圈內轟動。

這一重大發現,究竟具有怎樣的研究價值?這個神秘“地質寶盒”是如何被打開的呢?近日,記者專訪宋海軍教授和他的研究團隊,和他們一起走進貴州生物群,探尋史上生物大滅絕后新世界見證者的奧秘。

特別難 8年“磨一劍”

3月6日一大早,冒著淅淅瀝瀝的春雨,宋海軍、代旭等團隊成員再次踏上了位于貴陽市和龍里縣交界區域的那座山頭,8年前,他們在這里最早發現貴陽生物群。

這條路,宋海軍不知走了多少次。“山體呈階梯狀態,兩側都可以往上爬坡,幾年前,這里還沒有進行城市開發,如今已經建起了棟棟高樓。”宋海軍一邊走一邊對記者說。

一手抓住向上攀爬的藤蔓,一手緊握地質錘,跟隨宋海軍和代旭的腳步,在一處粘土巖覆蓋的陡峭巖壁前,代旭用手指著一處不起眼的小土坑說:“就是這里,我們發現第一塊較完整魚化石的地方!”

一把錘子、一個背包、一雙徒步鞋……是宋海軍團隊長年在野外工作的主要裝備。

“地質工作非常考驗人的心態和耐力。”團隊成員代旭說,有時,發掘化石的過程、盲敲的過程中少不了好運氣的加持。

時間回轉到2015年的那個夏天,頂著30攝氏度高溫,團隊成員們正分頭蹲在地上用地質錘在周邊的巖壁上反復敲打。沒想到,代旭竟在一塊黑色頁巖上發現了一枚非常奇特的化石碎片,后經鑒定為龍蝦化石碎片。

盡管是個驚喜,但宋海軍團隊并沒有因為這塊石頭的發現立馬歡呼雀躍起來。

這次意外“邂逅”后,他們接連圍繞貴陽周邊地區開展了整整8年的研究,收集和發現了更多化石,得以發表最新論文。

根據此次最新的論文成果顯示,截至目前,貴陽生物群中已發現了包括硬骨魚、軟骨魚、牙形動物、海綿動物、雙殼、菊石、腹足、蝦類、原蟹、放射蟲、有孔蟲等十幾個大類,總計達40多種不同的生物。

從生態上看,貴陽生物群的營養金字塔已經很完整,大到近1米長的頂級捕食者腔棘魚,小到100微米左右的初級消費者有孔蟲,各個營養級均有代表。此外還有發現大量糞便化石。這些豐富的化石表明當時的食物網已經較為復雜,生態結構已經很完善。通過化石層中的火山粘土鋯石,聯合國際頂級地質年代學團隊利用目前最先進的鈾鉛測年方法獲得了貴陽生物群的準確年齡,為250.83+0.07/-0.06百萬年前,即約2.5億年前。

值得注意的是,貴陽生物群中還出現了大量魚類和蝦類化石,這兩個主要類別是現代海洋中較為豐富和重要的類群,在中生代海洋革命中作為捕食者扮演重要的角色。因此,貴陽生物群的發現,表明現代類型的海洋生態系統在大滅絕之后約100萬年的時間內就已經初具雛形,并且指示中生代海洋革命的時間可能也比以往的認識更為提前。

貴州省在早三疊世位于古赤道地區,貴陽生物群中大量的魚類化石也表明當時赤道地區的溫度在魚類的耐受限度之內,這讓人類開始重新認識當時的古氣候狀況、生物生理耐受性,以及極端氣候條件下生物與環境之間的相同演化關系。

特別野 17年“貴州緣”

宋海軍(右一)和省地質博物館一同開展野外踏勘。 貴州日報天眼新聞記者 金秋時 攝

日常教學、科研工作并不輕松,宋海軍研究團隊基本是利用每年寒暑假時間,帶著學生到貴州開展野外工作。

宋海軍說,自己在2006年本科學習時,第一次來到貴陽,那時是跟著老師到青巖地區開展地質科考。

那時起,他便和貴州結下了深厚緣分。

從事地質研究,必須要耐得住寂寞,頂得住壓力。從2015年的踏勘“意外驚喜”,到2018年定年研究取得一定成果,發表第一篇學術論文,宋海軍已經記不清帶領團隊在貴陽周邊經歷了多少次野外踏勘工作。

作為地道山東人,多年和貴州“打交道”,如今,宋海軍不僅愛上了涼拌折耳根、辣子雞火鍋等貴州特色美食,對貴州的地質研究資源更是如數家珍。

“貴州化石資源豐富,是我們從事古生物研究的天然實驗室。”宋海軍評價,貴州是當今國際地質界公認的三疊紀地層和古生物王國,其中的海百合、海生爬行類等都是世界保存最好的古生物遺產。每年,都有不少美國、瑞士、法國等國的地質學家絡繹不絕地來這里進行古生物地質研究。

“8年研究歷程,并非一帆風順。”宋海軍坦言,研究大滅絕后的生物復蘇相對更困難些,因為滅絕后的生物稀少,保存下來的化石就更少。起初,僅發現少量的化石碎片,后來通過每年開展大范圍的詳細野外調查,最終在多個地點找到了較為豐富的化石類型,才順利揭示了貴陽生物群的全貌。

從2018年至今發表相關學術論文6篇,宋海軍研究團隊已初步理清貴陽生物群的主要面貌、地層分布、埋藏年代、埋藏環境等信息。剛剛發表的這篇文章系統報道了該特異埋藏化石群的全貌,并首次正式命名為貴陽生物群。

“和貴州很有緣分!”宋海軍告訴記者,他會繼續發揮好中國地質大學(武漢)生物地質與環境地質國家重點實驗室的平臺資源和優勢,和貴州省自然資源廳、省古生物化石專家委員會加大溝通和合作,推動達成戰略合作,做好貴陽生物群的保護和利用,發掘其中更大的研究價值。

特別硬 潛心打造“升級版”

宋海軍(中)、代旭(左一)今年3月代表中國地質大學(武漢)研究團隊向省地質博物館捐贈化石標本。 貴州日報天眼新聞記者 金秋時 攝

“地球,擁有46億年的演化歷史,其生命演化的奧秘就保存在這層層巖石中。”

宋海軍說,目前,他們的研究成果只是揭開了古生物進化歷史的“冰山一角”,未來需要開展的發掘和研究內容還很多,甚至需要數代地質人投注畢生心血去開展研究。貴陽生物群的研究工作還處于第一階段,為了徹底揭開貴陽生物群的神秘面紗,還需要他們持續每年在貴陽周邊地區開展大量更仔細、更全面的野外發掘和室內科研工作。

“我們期待在未來一段時間內,找到貴陽生物群更多的可發掘點。每隔一段時間,推出更新的研究成果。”

談到貴陽生物群的命名,宋海軍說,該化石群在貴陽市及其周邊都有分布,是針對一個地區的廣義命名,為打響貴陽市在國內國際上的城市知名度奠定了基礎。

研究團隊成員田力則表示,在貴陽生物群特異埋藏化石庫發現點,他們發現了火山灰沉積,具有重要的鋯石定年意義。希望未來能針對研究成果發現地做好保護和開發利用。如果有機會,能與貴州省各級部門共同努力,因地制宜打造出一處具有科普和研究意義的地質公園。

宋海軍介紹,地質學上的“金釘子”是全球年代地層單位界線層型剖面和點位(GSSP)的俗稱,是年代地層的“國際標準”。對照它,便可以標出它及其上下地層的“年齡”。2018年,在貴州大學趙元龍老師等8個單位專家投注了20年心血的努力下,貴州擁有了第一顆來自寒武紀的“金釘子”,在地質學上具有非凡意義。

“對于貴陽生物群的研究計劃,我們同樣有一個矢志奮斗終生的目標。”宋海軍訴說著自己的夢想,希望通過和貴州省自然資源廳等單位開展合作,在各方長期不懈努力下,在三疊系地層中建立貴州省的第二顆“金釘子”。

延伸閱讀

貴州是“古生物王國”

貴州省內古生物化石種類豐富,保存完美,在國際地質學界有“古生物王國”的美譽,是研究古生物及地層的重要寶庫。經過100多年的國內外古生物學家及地質學家的研究,貴州的古生物及地層研究取得了豐碩的成果。特別是上世紀末以來,以關嶺生物群、興義生物群和盤縣生物群為代表,大量三疊紀海洋爬行動物化石陸續被發現,彌補了我國乃至亞洲的空白。

貴州古生物群分布

貴州發現比較重要的生物群有10多個,除最新命名的貴陽生物群外,由古至今有:早震旦世甕安生物群,下寒武統底部的小殼動物群及下部的牛蹄塘組生物群,頂部的臺江生物群,中寒武世早期的凱里生物群,晚奧陶世赫南特貝動物群,早志留世的維管束植物群,晚三疊世早期貴州龍動物群及興義生物群、關嶺動物群,早侏羅世祿豐龍動物群及第四紀盤縣大洞人類遺跡等。

貴州第一顆“金釘子”

2018年6月,國際地質科學聯合會把全球寒武系第三統及第五階共同底界的標準層型剖面和點位建立在貴州八郎村。隨著這顆“金釘子”的落戶,苗嶺成為全世界科學家探索這段地質年代的對比中心。這顆“金釘子”是世界第72顆、中國第11顆,也是貴州目前唯一一顆,標志著中國超越意大利成為全球“金釘子”最多的國家。

鏈接:

貴州日報 (gzrbs.com.cn)

《貴州日報》(2023年3月23日)

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號