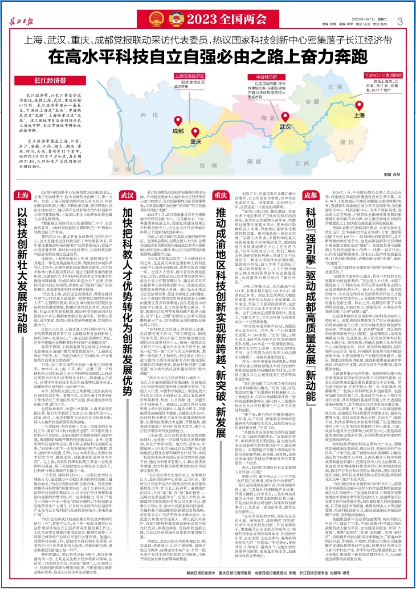

【長江經濟帶】

長江經濟帶,以長江黃金水道為依托,發揮上海、武漢、重慶的核心作用。長江經濟帶宛如一條巨龍,下游的上海是“龍頭”,中游的武漢是“龍腰”,上游的重慶是“龍尾”。這三座城市背后分別對應長三角城市群、長江中游城市群和成渝城市群。

長江經濟帶覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州等11個省市,面積約205.23萬平方公里,占全國的21.4%,人口和生產總值均超過全國的40%。

■ 上海

以科技創新壯大發展新動能

《全球科技創新中心發展指數2022》報告顯示,上海位列全球第十,躋身全球科技創新中心第一方陣。當前,上海以國家戰略科技任務為牽引,科技創新體制機制上得以不斷改革突破,持續釋放出創新主體的活力,建設具有全球影響力的科技創新中心取得重要進展,上海正以更加主動開放的姿態融入全球創新網絡。

“要重視區域協同發力的重要性”,今年,全國政協委員、上海科學院副院長曹阿民的一件提案與科技創新工作有關。

曹阿民認為,建設具有全球影響力的科創中心,首先是建成適宜科技創新工作發展新體系,其中要注重推動科技創新和產業的緊密結合,促進產業高質量發展,最終拉動經濟增長,達到科技創新和經濟發展的相互促進效果。

他提到,上海要發揮龍頭作用,需要用好長三角地區一體化發展戰略的優勢,聚焦科技體制改革和人才培養,開展科研機構成果轉化制度、應用技術標準化體系建設等試點,建立可持續發展的激勵機制,完善面向人才和科研機構的多元評價體系和激勵保障措施,形成區域層面定位分工合理、資源協同互補的良好格局,探索形成可復制可推廣的創新模式,營造濃厚的科技成果轉化氛圍。

“無論是上海、武漢還是成渝地區,都要在建設科創中心時注重從政策的一致性和區域的協調性入手”,在曹阿民看來,相關區域內要有相匹配的創新政策和激勵措施,構建區域內信息共享、風險共擔、利益共享的長效機制,推動科技創新協同從階段性合作向長期制度性聯合加速轉變,“政策應因地、因才制宜,要把區域性資源串聯起來,實現效用最大化。”

全國人大代表、上海交通大學環境科學與工程學院特聘教授黃勇平對上海建設具有全球影響力的科創中心充滿信心,“上海是創新資源的匯聚區,應牢牢把握住長期積累的科技和產業基礎優勢”。

黃勇平提到,上海既能吸引全球頂尖科學家,也依靠長三角城市群實現著資源互補,“上海的優勢在于研發,長三角部分城市在空間縱深、產業落地等方面更有優勢資源”。

目前,長三角區域科技創新一體化已初現雛形。2022年,由上海、江蘇、浙江、安徽三省一市科研機構共同發起成立長三角科研院所聯盟,以推動應用技術研發和成果轉化為核心,探索建立市場化、應用導向型的技術攻關和成果轉化服務體系,構建促進區域科創一體化新平臺。

如今,便利的交通讓長三角展現出更加良好的區域性協同態勢。黃勇平說,這樣可通過科技創新工作推動長三角地區形成產業鏈、供應鏈的協同性創新應用,潛力巨大。

全國政協委員,民盟中央常委、上海市委專職副主委,復旦大學教授丁光宏認為,建設科創中心,成渝、武漢、上海應把握并立足各自區位優勢發展,深入實施科技創新驅動發展戰略。

丁光宏提到,科技創新工作是一項復雜的系統性工作,要有“從0到1的漫長過程”,不僅要有強大的科研人員團隊,還要匹配相關制度保障和創新環境,圍繞國家戰略開展科技創新活動。此外,還要發展科技創新型企業,用市場去檢驗科技創新的成果,“科創中心的下一步是發展高科技產業集群,其中,政府參與設置、引導,并以市場手段去發揮對技術研發方向、路線選擇、創新要素配置的導向作用”。在上海,高校和科研機構等已具備一定程度的科創基礎,接下來要鼓勵企業和社會力量投入,讓科研與相關領域產業融為一體。

丁光宏說,建設科創中心,一定要注意用好區域性合力,通過建設平臺把區域里的科技創新力量整合起來,形成區域聯動的科創聯合體。科技創新的最終目標需要“跟著市場走”,他十分看好長江經濟帶科技創新的整體實力,認為長江經濟帶聚集著國內重要的消費市場,有一定承載能力,有助于“智力—創新—產業—資金”的良性循環,“科技創新必定能帶來生產力增長,以市場為導向的科技創新和產業化可以實現科技與經濟的緊密結合,未來前途廣闊”。

“我們也在和武漢的高校聯合研究廢棄物利用研究工作”,黃勇平認為,長三角一體化發展效應也會作用并體現在長江經濟帶高質量發展工作上。長江經濟帶發展要注重頂層設計,根據經濟帶上不同部位城市的產業特點來進行合理布局。他建議,發展科技創新工作,要把技術研究和市場前景、未來的應用開發更緊密結合起來,完善創新機制,調動和激活創新鏈上每一環節。

曹阿民建議,要以科技創新為抓手,抓住新賽道的風口點,尤其是關注數字經濟等新興領域,在研發上找到成長空間,再造新“蛋糕”,讓區域性人才、科技創新資源合理流動起來,不斷塑造發展新動能新優勢,促進長江經濟帶高質量發展。

■ 武漢

加快把科教人才優勢轉化為創新發展優勢

長江經濟帶是我國經濟發展循環的主動脈。作為建設國家中心城市和長江經濟帶核心城市的武漢,是我國重要的創新資源集聚地,為我國構建科技創新“鉆石形”的空間地理布局頂起“龍腰”。

2022年4月,武漢獲批建設具有全國影響力的科技創新中心。這是繼北京、上海、粵港澳和成渝之后,國家批準建設的第五個科技創新中心,這也是長江經濟帶城市中第三個國家科技創新中心。

創新,已成為新時代武漢發展的鮮明特征。全國兩會期間,在鄂全國人大代表、住鄂全國政協委員聚焦加快推進武漢具有全國影響力的科創中心建設,助力長江經濟帶高質量發展等議題展開討論。

今年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,也是武漢具有全國影響力的科技創新中心建設全面提速、成勢見效的關鍵一年。全國人大代表、湖北省發改委黨組書記、主任,省推動長江經濟帶發展領導小組辦公室主任黎東輝認為,建設武漢具有全國影響力的科技創新中心,是推動武漢高質量發展的重大機遇。湖北是全面推動長江經濟帶發展、促進中部地區加快崛起、長江中游城市群協同發展等國家重大戰略的重要交互點和承載地;武漢是建設中的國家中心城市、長江經濟帶核心城市。當前,隨著長江經濟帶發展戰略不斷深入推進,位于“長江之腰”的湖北正加緊布局戰略性新興產業,加快建設全國構建新發展格局先行區。

“在科技自立自強上取得更大進展,武漢需有更大作為。”黎東輝建議,圍繞“國家所需、武漢所能”,加快建設湖北東湖綜合性國家科學中心,布局一批前沿交叉研究平臺與重大產業技術開發平臺,建設一批“雙一流”大學與頂尖科研機構,集聚一流創新人才和團隊,促進湖北(武漢)成為國內大循環的重要節點和國內國際雙循環的戰略鏈接,推動科技創新“關鍵變量”成為湖北武漢高質量發展的“最大增量”。

“武漢作為長江經濟帶核心城市之一,在大力實施創新驅動發展戰略、全面推動長江經濟帶高質量發展方面責無旁貸。”全國人大代表、中國科學院院士、中國地質大學(武漢)校長王焰新認為,武漢有基礎更好統籌教育、科技、人才資源,進一步提升自主創新能力。他建議,以武漢具有全國影響力的科技創新中心建設為抓手,在新能源等戰略性技術儲備、關鍵性技術應對、協同性技術轉化方面加快取得突破性進展,加強綠色低碳技術創新,開展地熱、鋰等清潔能源開發利用等技術攻關,提升長江經濟帶協同科技創新能力。

王焰新說,在漢高校在服務國家戰略的同時,也將進一步加強與武漢發展的聯動,深化產學研協同。他介紹,近年來,中國地質大學(武漢)通過啟動實施“長江流域地質過程及資源環境研究計劃”等,布局一批面向未來具有國際競爭力的科技創新平臺,通過培養更多急需人才、解決更多技術難題,助力科教資源優勢加快轉化為創新發展優勢。

“長江經濟帶生態地位突出,發展潛力巨大,是我國經濟中心所在、活力所在。要使長江經濟帶成為引領我國經濟高質量發展的生力軍,作為長江經濟帶上重要城市的武漢,在含‘新’量、含‘綠’量的提升上,還將有更多創新作為”,全國人大代表,中國葛洲壩集團股份有限公司黨委書記、董事長宋領認為,黨中央高度重視科技創新,實施科教興國戰略和創新驅動發展戰略。武漢作為長江經濟帶綠色發展示范區,示范意義和使命責任重大。湖北武漢有條件、有能力圍繞科教資源創新驅動等方面先行先試,探索出綠色、可持續的創新之路,為長江經濟帶綠色高質量發展貢獻力量。

他建議,武漢應綜合考慮地理區位、現實基礎、資源潛力,以沿江國家級、省級開發區為載體,統籌謀劃未來產業,布局一批未來產業技術研究機構和應用場景,不斷開辟經濟發展的新領域新賽道。

■ 重慶

推動成渝地區科技創新實現新跨越、新突破、新發展

初春三月,在重慶市江北嘴江灘公園漫步,目之所及皆為青翠,歡聲笑語充盈在江邊。很難想象,過去的幾十年,這里還是一片荒涼的消落帶。

“重慶山高江闊,潮起潮落,在重慶多個地區形成了三峽庫區特有的消落帶,原本岸邊的植物無法生存,攔截和過濾等功能基本喪失,更多的污染物將進入水體,導致庫區富營養化程度日趨加重。還可能造成一些次生災害。”全國人大代表,中國科學院重慶綠色智能技術研究院研究員、微納制造與系統集成研究中心主任史浩飛說,“自研究院成立以來,我們三峽生態環境研究所的科研人員就在各個區縣研究三峽庫區消落帶的治理問題。值得高興的是,前幾年終于總結出了一套以自然修復為主、人工干預為輔的三峽水庫消落帶總體生態修復原則,為消落帶治理總結出了重慶經驗。”

三峽工程蓄水后,水位最高可達175米,非蓄水期只能在145米左右,落差有近30米。庫區水位周期性大幅度的漲落,致使岸邊的泥土半年裸露、半年淹沒,形成了大面積的消落帶,這給庫區生態尤其是水生態帶來了巨大影響。由于三峽庫區消落帶面積大、落差大、氣候反差大,其生態恢復與治理更成為一個世界級難題。

“研究院有很多野外臺站,也跟很多區縣在合作。其中,有一個比較重要的發現,叫‘165米線’。”史浩飛說,三峽生態環境研究所吳勝軍研究員帶領的團隊發現,165米是一個很重要的界線,植物生長在它上面和下面的狀態明顯不同。這個發現為進行更深入的治理研究提供了一條極其重要的信息。

作為一家中央在渝科研機構,中國科學院重慶綠色智能技術研究院始終聚焦原始創新和戰略性技術研發,以科技力量實實在在地促進長江經濟帶高質量發展。

“我們還構建了以應用為導向的創新成果轉移轉化模式。”史浩飛說,研究院組織實施了石墨烯材料制備技術、人工智能技術、先進功率儲能器件等一批科技成果轉移轉化,孵化的人工智能科技企業云從科技集團已于去年正式登陸科創板。

“接下來,研究院還將繼續圍繞生態環境、電子信息、智能制造領域的基礎研究和關鍵技術攻關,助推經濟社會的高質量發展。”史浩飛說。

“共建具有全國影響力的科技創新中心是川渝的戰略使命。”全國政協委員、市科技局局長明炬說,奮力推動具有全國影響力的科技創新中心建設乘勢而上,實現兩地乃至整個西部地區科技創新的新跨越、新突破、新發展,是推動成渝地區雙城經濟圈建設中非常重要的一個抓手。

那么,如何加快建設具有全國影響力的科創中心呢?

明炬介紹,重慶將從以下幾個方面“辦好自己的事情、抓好合作的事情”:一是打造高能級創新平臺,培育戰略科技力量;二是強化科技賦能產業發展,開展關鍵核心技術攻關;三是培育高質量市場主體,集聚創新制勝優勢力量;四是加快川渝協同創新,加強雙核創新聯動;五是營造一流創新生態,激發社會創新活力。

“企業是創新的主體,創新是企業的本質。未來五年,重慶將把‘雙倍增’行動作為全市科技創新工作的重要抓手,聚焦提升企業創新力和競爭力,構建科技型企業梯次培育體系,形成政府引導、企業主導、全社會參與、各類機構競相發力的工作格局。”明炬表示,多措并舉、引育結合、量質齊飛,定能加快培育更多創新型、高質量市場主體,加速推動科技成果轉化。

■ 成都

科創“強引擎”驅動成都高質量發展“新動能”

2020年1月,中央財經委員會第六次會議召開,成渝地區雙城經濟圈建設自此拉開序幕。次年10月,《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》發布,強調要使成渝地區成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地,打造帶動全國高質量發展的重要增長極和新的動力源,標志著成渝地區雙城經濟圈建設邁上加快推動高質量發展的新征程。

西部(成都)科學城加快建設、天府實驗室實體化運行、全市高新技術企業突破1萬家、國家級創新平臺達139個……快速增長的數據背后,是不斷增強的城市競爭力,也是成都創新驅動引領城市高質量發展的生動“縮影”。在建設具有全國影響力的科技創新中心的路上,成都一直在行動。以科技創新賦能城市,助推長江經濟帶高質量發展,打造創新型國家,成都創新動能“澎湃”,跑出“加速度”。

“成渝共建具有全國影響力的科技創新中心,適逢其時。”

“成都作為國家中心城市,具有非常好的文化底蘊和科技創新基底。”在全國人大代表、中國工程院院士、中科院光電所所長羅先剛看來這兩方面是成都的優勢所在。他認為,成都是一座包容的城市,為來自全球具有創新思維的科技人才提供了友好的發展空間,正是城市的接納性培育了優渥的創新土壤。除此之外,成都還積累了豐厚的科技底蘊,在航空航天、核能技術、光電技術等領域貢獻了眾多“成都力量”。

在成渝共建具有全國影響力的科技創新中心的征程上,成都該如何精準發力?“應從成渝地區的國家戰略定位出發,加快構建成渝區域創新生態系統。”羅先剛分析道,首先要“策源”,對區域內的創新資源進行優化配置。就成都而言,依托高端精密儀器、先進制造、航天航空的優勢科研機構、頭部企業、高校院所,明確各創新主體在科創中心內的功能定位。其次,要加快構建國際、國內領軍企業引導,高校、科研院所有效參與的科技創新聯合體,實現創新鏈與產業鏈的深度融合。最后,要建立統籌協調機制,使創新要素在成渝有序流動,形成相互支撐、高效互動的科創格局,提升整體效能。

工欲善其事必先利其器。高端科研儀器與先進制造裝備是國家經濟發展不可或缺的要素,對長江經濟帶高質量發展的重要性也不言而喻。羅先剛告訴記者,在航空航天、核工業、光電領域,成都集聚了一批高水平科研機構和創新團隊,在國家戰略布局的指引下,基礎研究與重大工程任務并行發展,具有很強的基礎研究能力和先進制造裝備研制能力,有力推進長江經濟帶高質量發展。

“與京津冀、長三角、粵港澳三大區域創新極核比較,成渝地區科技資源具有要素齊全、鏈條完整等優勢,同時也存在激活不夠、應用不廣、能級不高、科技成果轉化率較低等問題。”在全國政協委員、四川大學華西醫院教授甘華田看來,目前,成渝共建具有全國影響力的科創中心,塑造高質量發展的新動能新優勢,必須加快成渝兩地的科技創新成果轉化。

如何加快兩地的科技成果轉化?“首先,要繼續加強成渝政策協同、組織協同、資源協同和產業協同。”甘華田說,除了破除體制機制障礙,以解決滿足的市場需求為導向,從源頭提升可轉化科技成果數量及質量外,還要提供有力的法治保障,在更高層面統籌梳理科技成果轉化相關的法律法規,修訂存在競合和沖突的法律法規,增加司法的保護力度,使科技成果轉化路徑更加暢通,降低轉化活動中可能產生的風險。

“加快建設具有全國影響力的科創中心,需要更多的高能級創新平臺和大科學裝置集聚到成渝地區這片創新沃土。”全國政協委員、中核集團核聚變堆技術領域首席專家段旭如認為,成渝兩地可以發揮各自科技資源優勢,加快建設重大科技基礎設施,打造原創技術策源地,集聚高精尖人才等創新要素,形成科技創新合力,推動成渝地區雙城經濟圈產業鏈、創新鏈深度融合。

高能級創新平臺在蓉加速集聚,將如何助力科創中心建設?“目前,西部(成都)科學城以強化戰略科技力量為牽引,加快建設實驗室、布局‘大裝置’、集聚‘國家隊’、拓展‘高校圈’、發展‘新經濟’,持續提升科技創新綜合承載能力。”段旭如舉例分析道,西物院、中物院、西南交大都在興隆湖畔布局建設核聚變研究設施,核聚變研究將為交叉新興學科的產生、多學科協同發展提供機會,將為成都匯聚源源不斷的高質量科技人才,從而賦能創新驅動高質量發展。

解放日報記者顧杰 重慶日報記者何春陽 成都日報記者黃雪松 李霞 長江日報記者李佳 劉晨瑋 譚芳

鏈接:

“在高水平科技自立自強必由之路上奮力奔跑” --長江日報

《長江日報》(2023年3月7日)

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號