校長王焰新接受《跟著書記/校長唱校歌》欄目專訪。

今年是中國地質大學(武漢)70周年校慶,而校歌《勘探隊員之歌》也整整傳唱70年。這首《勘探隊員之歌》被帶到山巒、曠野、沙漠、深海,只要有地大人,就有這首歌。10月12日,長江日報《跟著書記/校長唱校歌》系列報道首期發布,報道組專訪了王焰新院士,請他講述地大校歌的故事以及他和校歌的不解之緣。

中國地質大學(武漢)。 記者高勇 攝

長江日報:您第一次聽到《勘探隊員之歌》,是什么情景?有什么樣的感受?為什么說這首歌具有鮮明的紅色氣質?

王焰新:第一次聽《勘探隊員之歌》,是1992年在地大40周年校慶大會上,當時我博士留校工作剛剛兩年。它曲調強勁、情緒高昂、充滿力量。這首歌的誕生有著深刻的歷史背景,可以說是先有了國家的地質事業,先有了地質高等教育,才有了《勘探隊員之歌》在祖國各地的傳唱。

20世紀50年代,在毛主席“開發礦業”的號召下,無數熱血青年都把“為祖國尋找寶藏”作為人生的理想。1952年,國家進行院系大調整,中國地質大學應運而生,這是一所由北京大學、清華大學、天津大學等著名大學的地質系(科)合并而成的知名大學。也正是在1952年,《勘探隊之歌》由佟志賢、曉河創作了出來。

1963年,北京地質學院公演了《年青的一代》話劇,引起了中國地質大學師生們的喜愛,尤其是《勘探隊之歌》作為主題曲,一批又一批地大人不斷投身“為國找礦”。1990年6月19日,學校第九次校務會議決定,將《勘探隊之歌》更名為《勘探隊員之歌》,并作為中國地質大學代校歌。

“光榮在于奉獻”“獻身地質事業無上光榮”。這首《勘探隊員之歌》激勵著我們戰嚴寒,斗酷暑,風餐露宿,四海為家,為祖國的地勘事業獻出了青春和熱血。每當聽到這首歌,無數地大人心中總會升起無名的觸動,眼前就會浮現地質工作者攀援在崇山峻嶺間,穿行在大河峽谷中的畫面。它真實地描繪了我們的生活、工作與環境,抒發了我們的情懷、意志和執著的追求,激勵了幾代地質工作者為祖國的建設而光榮獻身。

長江日報:《勘探隊員之歌》在詞曲創作上有什么鮮明特色?

王焰新:地質工作是非常艱苦的行業。地質工作的“苦”與“樂”是相對的,取決于每一個人的人生觀、價值觀,而《勘探隊員之歌》正是鼓舞一代人艱苦奮斗的歌曲,曲調強勁,充滿著樂觀和不畏險阻的氣概,是我們地質人的驕傲!

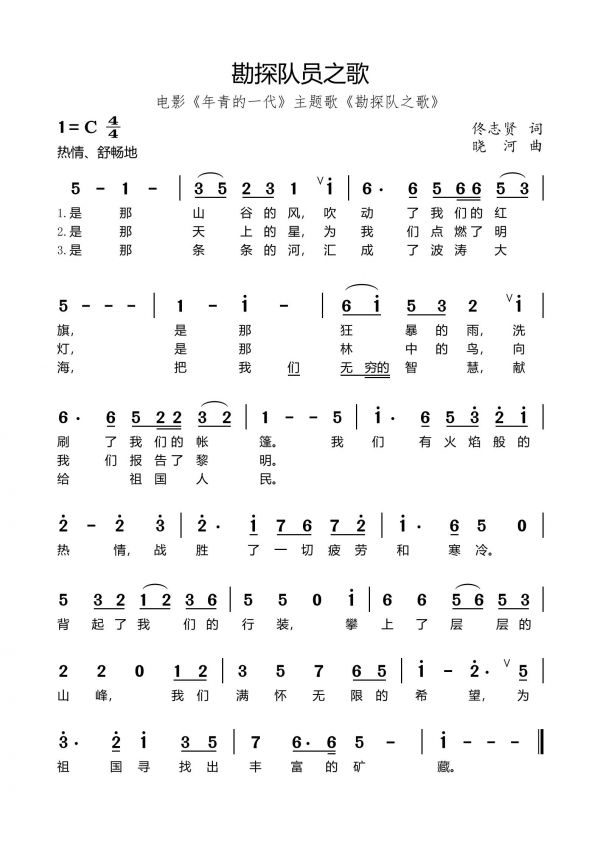

從旋律來看,《勘探隊員之歌》的旋律采用明朗寬廣的五聲調式,遼闊、開朗,飽含著激情。旋律線多向上跳進,而后環繞式下行,賦予濃烈的民族風格的同時,又使音樂情緒向上發展,使這首歌曲堅強有力而富有激情。

從節奏來看,四四拍近似進行曲的風格,多采用短句短音,曲調短促有力,使得作品節奏清晰,強弱分明,大大加強了歌詞的力度,給人以一字千鈞之感。雖然《勘探隊員之歌》大多采取一字一音的手法,但每一音符的時值安排上,曲作者有張有弛松緊有致地匠心獨運,具備極佳的藝術效果。

從結構上來看,它的二段體結構A段寫景B段抒情。A段的三次陳述描述了不同野外工作場景,而B段則表達了不畏艱難,奮勇直前的決心。曲調先優美抒情,后高亢嘹亮,充滿了正能量。

從歌詞內容來看,它的格局宏大,意境優美。一方面體現了地質工作者艱苦樸素、求真務實的精神內涵,另一方面又體現了懷揣夢想,砥礪前行的浪漫主義精神。有激情、有夢想,體現了人與自然的和諧共生。

長江日報:我們聽說,對于地大人來說,這首歌就像一個精神標志,無論在世界何地,只要聽到這首歌,地大人就能“認出彼此”。他們開心的時候唱,在野外作業的時候唱,在重大的演出舞臺上也會唱,為什么大家這么喜歡這首歌?它所表達的精神內核是什么?

王焰新:《勘探隊員之歌》是刻在地大人骨子里的歌。斗志昂揚的歌聲,不僅唱出了地大人對地質勘探事業的執著,也唱出了校訓“艱苦樸素,求真務實”的精神內核。

為了祖國的基礎建設,父輩們唱著這首歌,從大城市奔赴祖國的邊遠山區,開展了極其艱苦的地質普查和勘探找礦,沒路自己開路,沒水自己打井,沒房子自己蓋草房,逢山過山,逢水過河,生活和工作的艱苦是常人難以想象的,但是他們硬是在深山老林之中找出了祖國最需要的地下寶藏。即便是如今,條件有所改善,但很多地質學專業的學生,第一課上的是野外生存,如何在荒山野嶺生火、找吃的,如何打繩結,如何自救。他們直面自然,會遇到很多挑戰,甚至是危險。

“我們有火焰般的熱情,戰勝了一切疲勞和寒冷。背起了我們的行裝,攀上了層層的山峰,我們滿懷無限的希望,為祖國尋找出豐富的礦藏。”這首歌唱出了地質人內心的情懷,寫出了我們在野外工作的艱難,以及內心不滅的、對事業的熱愛。

同時,這首歌貫穿每個地大人的校園生活。新生錄取通知書背后,印著校歌曲譜。學校院士長廊里的石碑上,也刻著這首歌的歌詞。每一位地大人,入學時會學,畢業時會合唱。幾乎在所有校內的重要場合,師生們都會唱起這首歌。2008年,地大藝術團到美國演出,在肯尼迪機場候機時,成員們即興唱起了《勘探隊員之歌》。一曲唱罷,現場有幾個旅客都上前詢問,是不是地大的學生。

大家對這首歌,都有著自己獨特的記憶與情感,它承載著無數人的青春。無論何時何地,當歌聲響起,就能讓我們有力量,受鼓舞。《勘探隊員之歌》早已不是一首簡單的歌,它是我們地大人的精神標識,是刻在心里的烙印。

長江日報:這首歌講述的是勘探隊員在為祖國找礦產資源的故事,隨著我們地大的發展,如今已是“上天入地下海登極”。這首歌傳唱至今,變與不變在哪兒?

王焰新:這些年來,秉承“艱苦樸素、求真務實”的校訓精神,學校已建設成為以地球科學為主要特色,理學、工學、文學、管理學、經濟學、法學、教育學、藝術學等多學科協調發展的綜合性高水平大學。隨著這些年的發展,中國地質大學的師生們走遍全球各地,他們“上天入地下海登極”,真正做到把論文寫在了大地上,也把《勘探隊員之歌》唱遍全球。

這些年來,中國地質大學師生們以服務國家重大戰略需求為導向,堅持弘揚“謀求人與自然和諧發展”的價值觀,著力解決區域、行業乃至人類面臨的資源環境問題。2019年,學校印發《美麗中國 宜居地球:邁向2030》研究型大學建設戰略規劃,提出要著力建設“地球+”“資源+”“綠色+”“智能+”“治理+”五大學科群,提振“基礎+”學科群建設水平,優化以地球系統科學為主導,各學科共生共榮、交叉融合的學科生態,推動共創美麗中國、共建宜居地球。

“上天”,就是發展行星科學和深空探測技術。中國月球探測工程首席科學家、中國科學院院士、我校1956屆校友歐陽自遠院士,從研究0.5克重的“阿波羅”號帶回的月球巖石樣品開始開啟我國的“嫦娥工程”;肖龍教授是嫦娥五號鉆取子系統飛控專家組成員,參與了嫦娥五號取土作業的兩項關鍵任務——模擬月壤和采樣點地質地貌地圖繪制,見證了嫦娥三號、嫦娥四號及嫦娥五號的現場發射。汪再聰等4位教師獲得月壤樣本開展科學研究。仰望浩瀚的星空,有三顆閃耀的小行星,就是以地大人命名——歐陽自遠星、馬永生星、張彌曼星。

“入地”,就是深地探測,探測地球內部物質成分、結構及其規律。殷鴻福院士主持完成的全球二疊—三疊系界線層型“金釘子”科研成果,創造了我國地質學可載入史冊的突破性進展。松科二井工程現場總指揮、我校探礦工程專業研究生張金昌,我校烏效鳴、胡郁樂等教授參與見證全球首個鉆穿白堊系的科學鉆井順利完工。該鉆井被譽為“伸向地球內部的望遠鏡”。

“下海”,就是大力發展海洋科學,服務國家的海洋事業。1986屆校友李金發,1988屆校友、天然氣水合物試采指揮部指揮長葉建良作為重要參與者見證我國首次海域可燃冰試采成功,改寫整個世界能源利用格局。2016年8月,學校正式組建海洋學院,為“海洋強國”和“21世紀海上絲綢之路”國家戰略實施貢獻智慧和力量。

“登極”,就是開展極地以及第三極青藏高原科學研究考察。歷時1756天,總行程12萬余公里,地大師生完成“7+2”科考壯舉,登上世界七大洲的頂峰,徒步北、南兩極極點。2020年珠峰高程測量活動,12名校友、師生參與其中。2022年4月30日,我校教授陳剛與其兒子陳李昊,成功登上海拔8848.86米的珠穆朗瑪峰。父子攜手站上地球之巔,為學校70周年校慶獻禮。

沿著地大人的科考足跡,這首歌也被他們帶到了山巒、曠野、沙漠、深海,只要有地大人,就有這首歌。我們地大人的科研項目越來越豐富,工作領域拓寬了,就像這首校歌,內涵豐富了,但情感是永恒的,那就是為國家發展做貢獻。

長江日報:今年即將迎來黨的二十大勝利召開,是中國地質大學70周年校慶,恰逢國家又組織了“新一輪找礦突破戰略行動”,地大將要如何唱好新時代《勘探隊員之歌》?

王焰新:建校70年來,《勘探隊員之歌》激勵著一代又一代地大人,長期在野外艱苦的環境中工作,他們奉獻了青春與熱血,沉淀了厚重的“地質文化”,這是地質行業的一種“軟實力”、一種無形的精神力量。一批又一批地大青年到邊疆去,到艱苦的地方去,到祖國需要的地方去,攀登他們生命的高峰、人生的高峰。

70年來,地大高唱《勘探隊員之歌》,學校在長期的辦學實踐中形成“艱苦樸素、求真務實”的校訓精神,培養了30萬余名畢業生。他們在各自崗位上建功立業,報效祖國和人民,成長出眾多的科技精英、治國英才、商界驕子、體育健兒,而44位中國科學院、中國工程院院士更是杰出的代表。

中國地質大學將傳承“以獻身地質事業為榮、以艱苦奮斗為榮、以找礦立功為榮”的“三光榮”精神,“胸懷大局、初心如磐、艱苦創業、勇攀高峰”的“南遷精神”,“扎根中國、胸懷天下、勇攀高峰、追求卓越”的攀登精神,唱好新時代《勘探隊員之歌》,匯聚成愛國、報國、強國的強大精神力量,努力為建成地球科學領域世界一流大學而矢志奮斗。

近期,國家組織實施新一輪找礦突破戰略行動,突出緊缺戰略性資源,加強基礎地質工作,加大勘查特別是精查力度,充分發揮各類市場主體作用,切實增強我國戰略性礦產資源保障能力。地大將唱好新時代《勘探隊員之歌》,奏響“強國有我”的最強音,凝聚起“強我中華”的磅礴力量,主動對接國家重大戰略需要,砥礪前行“找寶藏”,為國家經濟發展提供有力的礦產資源保障,為實現中華民族的偉大復興、自然資源事業高質量發展貢獻地大智慧和地大力量。

(長江日報記者陳曉彤 周劼 通訊員魏海勇 王誨)

發布日期:2022-10-13

![]() 鄂公網安備 42011102004169號

鄂公網安備 42011102004169號