中國地質大學(武漢)校長王焰新院士和大一新生圍坐操場,講述校歌歷史,一同吟唱校歌。

■ 長江日報記者 陳曉彤 周劼

通訊員魏海勇 王誨 實習生何逗

10月2日,習近平總書記在給山東省地礦局第六地質大隊全體地質工作者的回信中說:“建隊以來,你們一代代隊員跋山涉水,風餐露宿,攻堅克難,取得了豐碩的找礦成果,展現了我國地質工作者的使命擔當。”“希望同志們大力弘揚愛國奉獻、開拓創新、艱苦奮斗的優良傳統,積極踐行綠色發展理念,加大勘查力度,加強科技攻關,在新一輪找礦突破戰略行動中發揮更大作用,為保障國家能源資源安全、為全面建設社會主義現代化國家作出新貢獻,奮力書寫‘英雄地質隊’新篇章。”

總書記的回信,讓中國地質大學(武漢)校長王焰新院士腦海中不禁再次浮現起校歌《勘探隊員之歌》的豪邁旋律:是那山谷的風,吹動了我們的紅旗;是那狂暴的雨,洗刷了我們的帳篷……我們懷著無限的希望,為祖國尋找出豐富的礦藏。

“每當我唱起這首歌,我都心潮澎湃,無限感慨。”王焰新對圍繞在他身邊的同學們說。兩代人在綠茵場席地而坐,在地大學習、工作三十多年的校長與初進校園、正在軍訓的大一新生,一同唱起這首創作于1952年、與中國地質大學同歲的校歌。

今年是中國地質大學(武漢)70周年校慶,而校歌《勘探隊員之歌》也整整傳唱70年。這首《勘探隊員之歌》被帶到山巒、曠野、沙漠、深海,哪里有地大人,哪里就有這首歌。10月12日,長江日報《跟著書記校長唱校歌》系列報道首期發布,報道組專訪了王焰新院士,請他講述地大校歌的故事以及他和校歌的不解之緣。

■ 一顆時代的火種,撒遍祖國山河大地

1960屆畢業生離校前在地質勘探隊員雕像前合唱《勘探隊員之歌》。

王焰新記得,他第一次聽《勘探隊員之歌》,是1992年在地大40周年校慶大會上,當時他博士留校工作剛剛兩年。“它曲調強勁、情緒高昂、充滿力量。這首歌的誕生有著深刻的歷史背景,可以說是先有了國家的地質事業,先有了地質高等教育,才有了《勘探隊員之歌》在祖國各地的傳唱。”

新中國成立初期,迅速恢復和發展國民經濟,開展大規模工業化建設,亟需專業人才去尋找礦產資源作支撐。1952年,國家進行院系大調整,中國地質大學應運而生。同年,《勘探隊之歌》由佟志賢、曉河創作了出來。

“《勘探隊之歌》的問世,可謂恰逢其時。如同一顆時代的火種,火一般的熱情燃燒在新中國的蒼茫大地上。”王焰新說,這首歌在地大廣為傳唱,也吸引了無數大學生投身“為國找礦”事業。

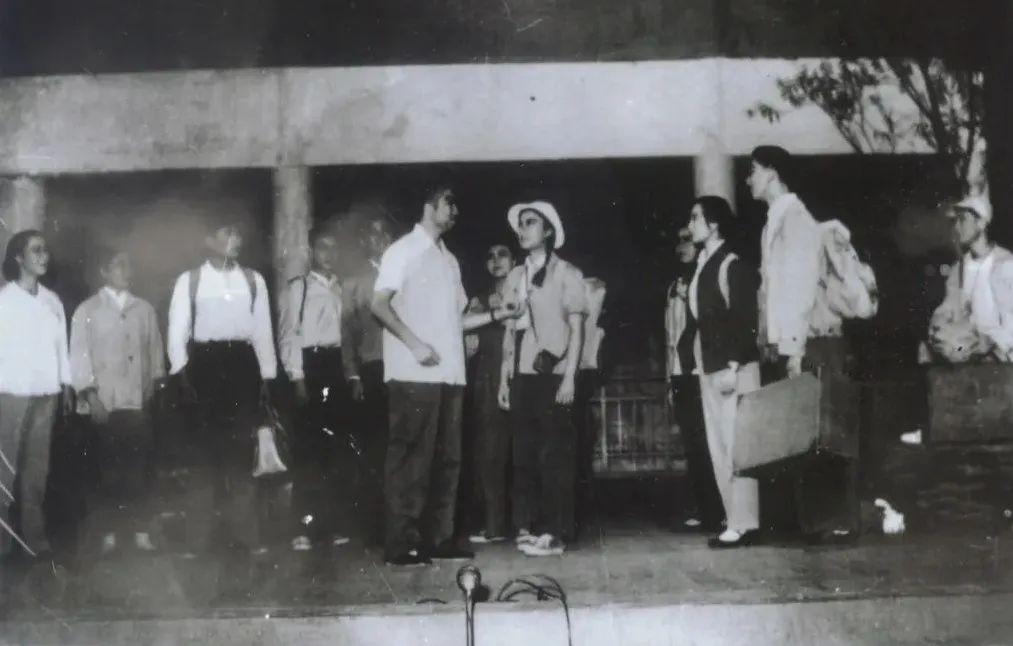

1963年,北京地質學院(中國地質大學前身)文工團排演的話劇《年青的一代》,在學校公演,不僅在校內引起轟動,也引起了上海電影制片廠的注意。1965年,根據話劇改編的電影《年青的一代》上映,《勘探隊之歌》作為主題歌又一次傳唱一時。1990年6月19日,學校第九次校務會議決定,將《勘探隊之歌》更名為《勘探隊員之歌》,并作為中國地質大學代校歌。

上世紀60年代,學校師生演出的話劇《年青的一代》轟動京城,后改編為電影。

“最初的版本中,歌曲名稱為《勘探隊之歌》,與《勘探隊員之歌》只相差一字。”王焰新說,1990年,學校專門召開聽證會,向校友們征集意見,希望更改歌名,將“隊”改為“隊員”。“因為勘探隊員更注重人,講的是地質人的浪漫主義,以及用青春報效祖國的愛國情懷,所以我們改為《勘探隊員之歌》,大家也贊同這一改動。”

■ 這是彰顯地大學子愛國情、報國志的歌

王焰新和大一新生圍坐操場,講述校歌歷史,一同吟唱校歌。

一代代人的傳唱,這首歌早已成為地大人的情感標識。

“是那天上的星,為我們點上了明燈。是那林中的鳥,向我們報告了黎明。我們有火焰般的熱情,戰勝了一切疲勞和寒冷”。采訪現場,王焰新清唱了一段他最喜歡的段落。

王焰新坦言,老一輩地質工作者所面臨的困境,是后輩們無法想象的。“沒路自己開路,沒水自己打井,沒房子自己蓋草房,逢山過山,逢水過河,那是常人難以想象的難,但他們硬是在深山老林之中,找出了祖國最需要的地下寶藏。”如今開展地質工作,雖然條件好了不少,方法手段也已現代化,但仍需到野外去,有時還要風餐露宿。“地質學專業的學生,第一課上的是野外生存,如何在荒山野嶺生火、找吃的,如何打繩結,如何自救。他們直面自然,會遇到很多挑戰,甚至是危險。”而這首歌所描繪的工作場景雖然艱苦,但卻用浪漫的表達,唱出了地質工作者的赤子之心。

在地大,《勘探隊員之歌》無處不在。新生錄取通知書背后,印著校歌曲譜。學校院士長廊的石碑上,也刻著這首歌的歌詞。每一位地大人,入學時會學,畢業時也會合唱。幾乎在所有校內的重要場合,師生們都會唱起這首歌。

不僅會唱,他們也愛唱。王焰新記得,2008年,地大藝術團到美國演出,在肯尼迪機場候機時,成員們即興唱起了《勘探隊員之歌》。一曲唱罷,現場有幾個旅客都上前詢問,是不是地大的學生。“你看,無論身處何地,只要響起這首歌,全球地大人就會認出彼此,這已經是打在所有地大人心中的烙印了。”

“我們相聚時唱,離別時唱。在遇到困難時,這首歌是沖鋒的號角,在收獲碩果時,這首歌是最美的禮贊。無論何時何地,當歌聲響起,就能讓我們有力量,受鼓舞。”校長王焰新說。

■ “上天入地下海登極”,校歌有了新內涵

地大師生在央視舞臺唱響《勘探隊員之歌》。

今年7月,中國地質大學(武漢)第二次大學生長江源科考隊的師生們,在青藏高原上,一同唱起《勘探隊員之歌》,年輕的歌聲飄揚在世界第三極的風中。“這應該是被唱得最多、唱得最遠、唱得最高的一首校歌了。”王焰新笑著說。

誕生之初,《勘探隊員之歌》唱誦的是對礦業工作者的贊歌,而隨著學校的發展,地大人也為這首歌賦予了更廣闊的意義。這些年來,中國地質大學師生們實現“上天入地,下海登極”,讓原先的地質學科發展為地球系統科學,也為這首歌注入新的涵義。

地大師生在央視舞臺唱響《勘探隊員之歌》。

“上天”,學校發展行星科學和深空探測技術,教授團隊擔任嫦娥五號鉆取子系統飛控專家組成員,參與了嫦娥五號取土作業的兩項關鍵任務。“入地”,全球首個鉆穿白堊系的科學鉆井——松科二井在黑龍江省安達市完工,被譽為“伸向地球內部的望遠鏡”。而現場總指揮是地大探礦工程專業畢業生張金昌,學校烏效鳴、胡郁樂等多位教授參與見證。“下海”,2017年,中國南海首次成功試采可燃冰,改寫整個世界能源利用格局,以李金發、葉建良為代表的中國地質大學校友,在其中發揮了關鍵作用。“登極”,學校登山隊完成“7+2”登山科考計劃,挑戰地球九極(七大洲最高峰、南北兩極極點),歷時4年多,創造了中國高校體育運動史上的傳奇。在登山探險的同時,還進行了大量科學考察工作。

“我們地大人的科研項目越來越豐富,工作領域拓寬了,就像這首校歌,內涵豐富了,但信念、情感是永恒的,那就是家國情懷和謀求人與自然和諧發展的價值觀。近日,國家組織實施新一輪找礦突破戰略行動,我們也將唱好新時代《勘探隊員之歌》,主動對接國家重大戰略需要,砥礪前行‘找寶藏’,為國家經濟社會發展提供有力的能源資源保障。”

鏈接:http://cjrb.cjn.cn/html/2022-10/13/content_243746.htm

發布日期:2022-10-13